第 1 页 / 共 11 页

第 2 页 / 共 11 页

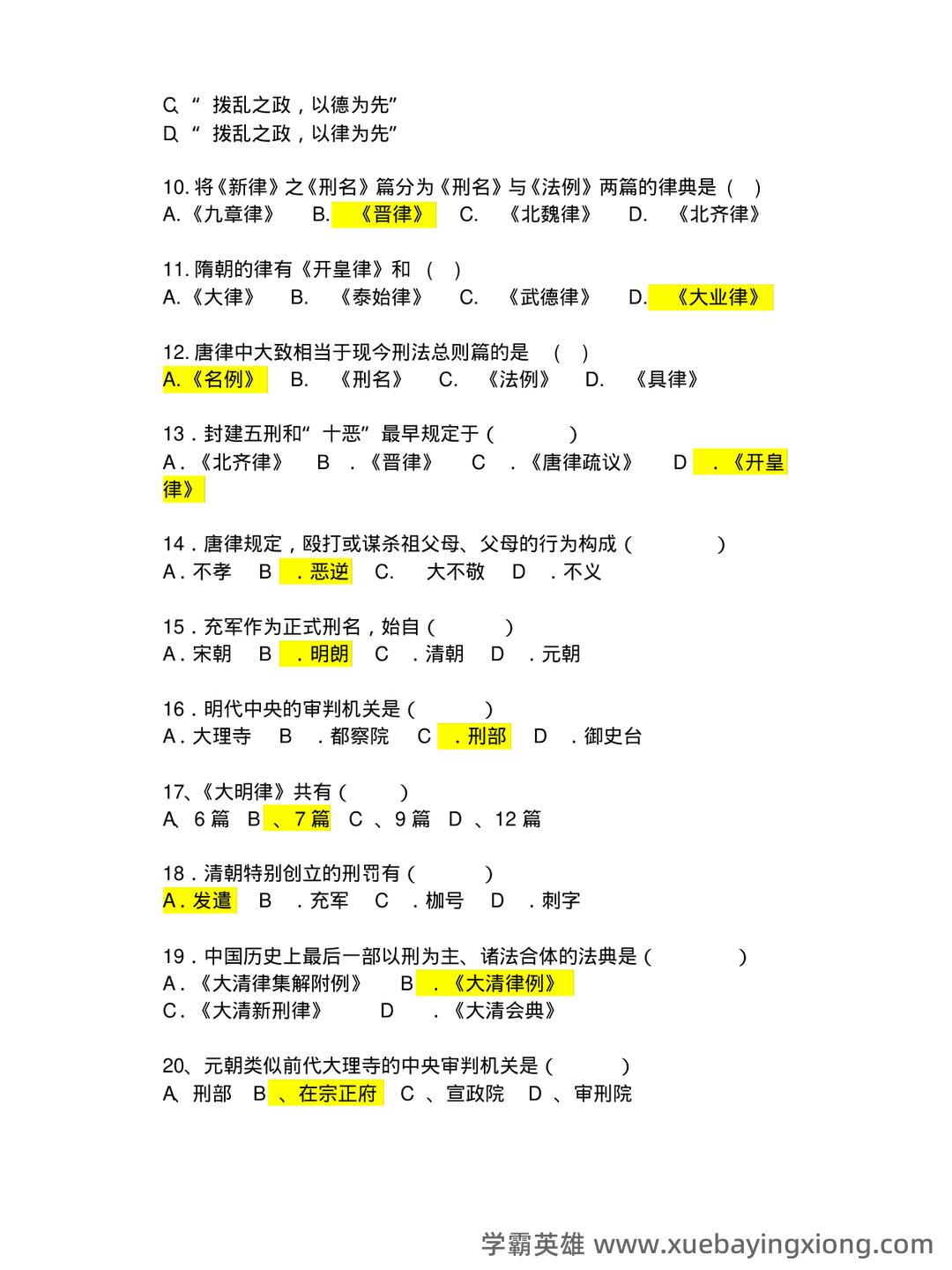

第 3 页 / 共 11 页

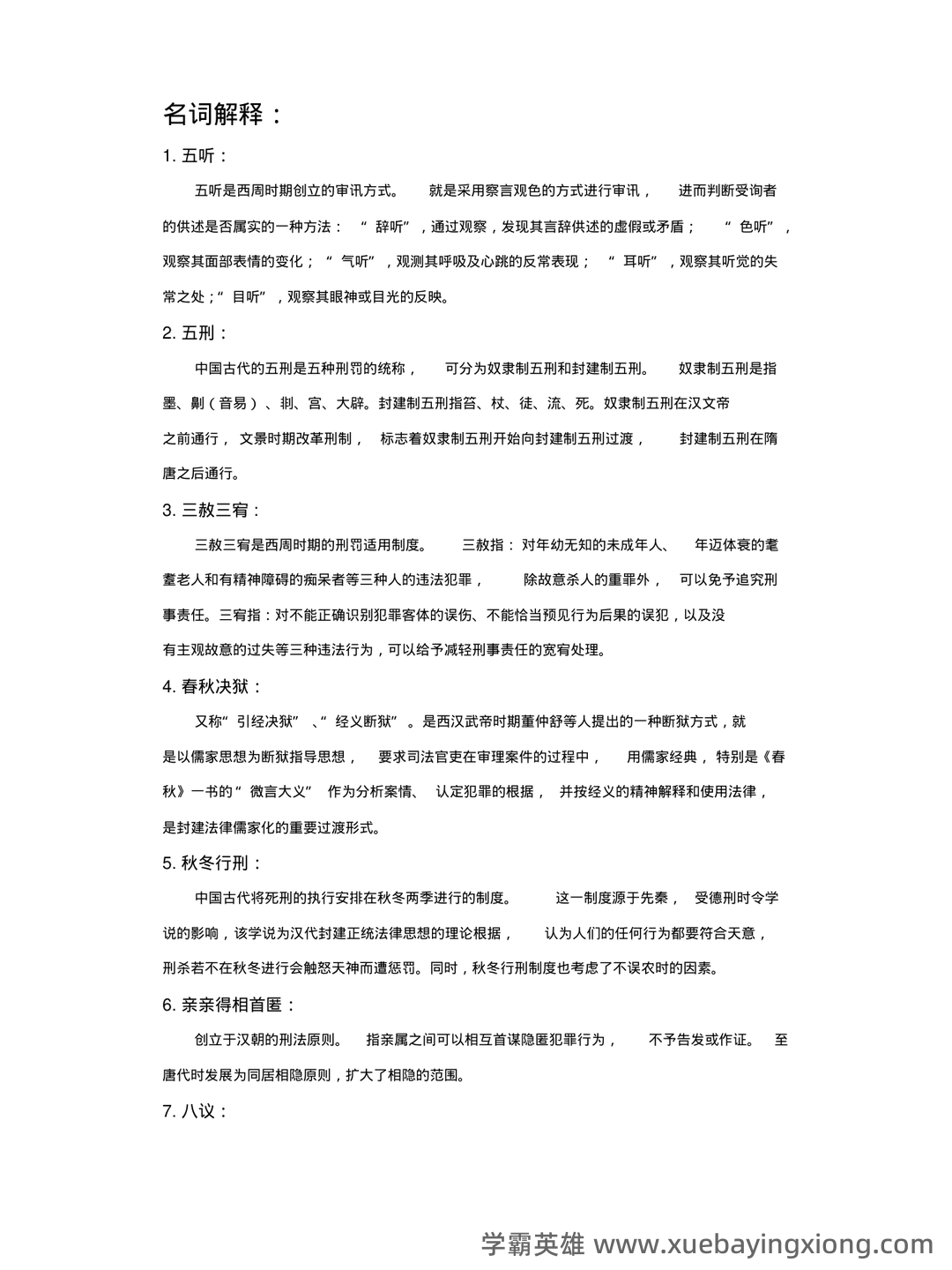

第 4 页 / 共 11 页

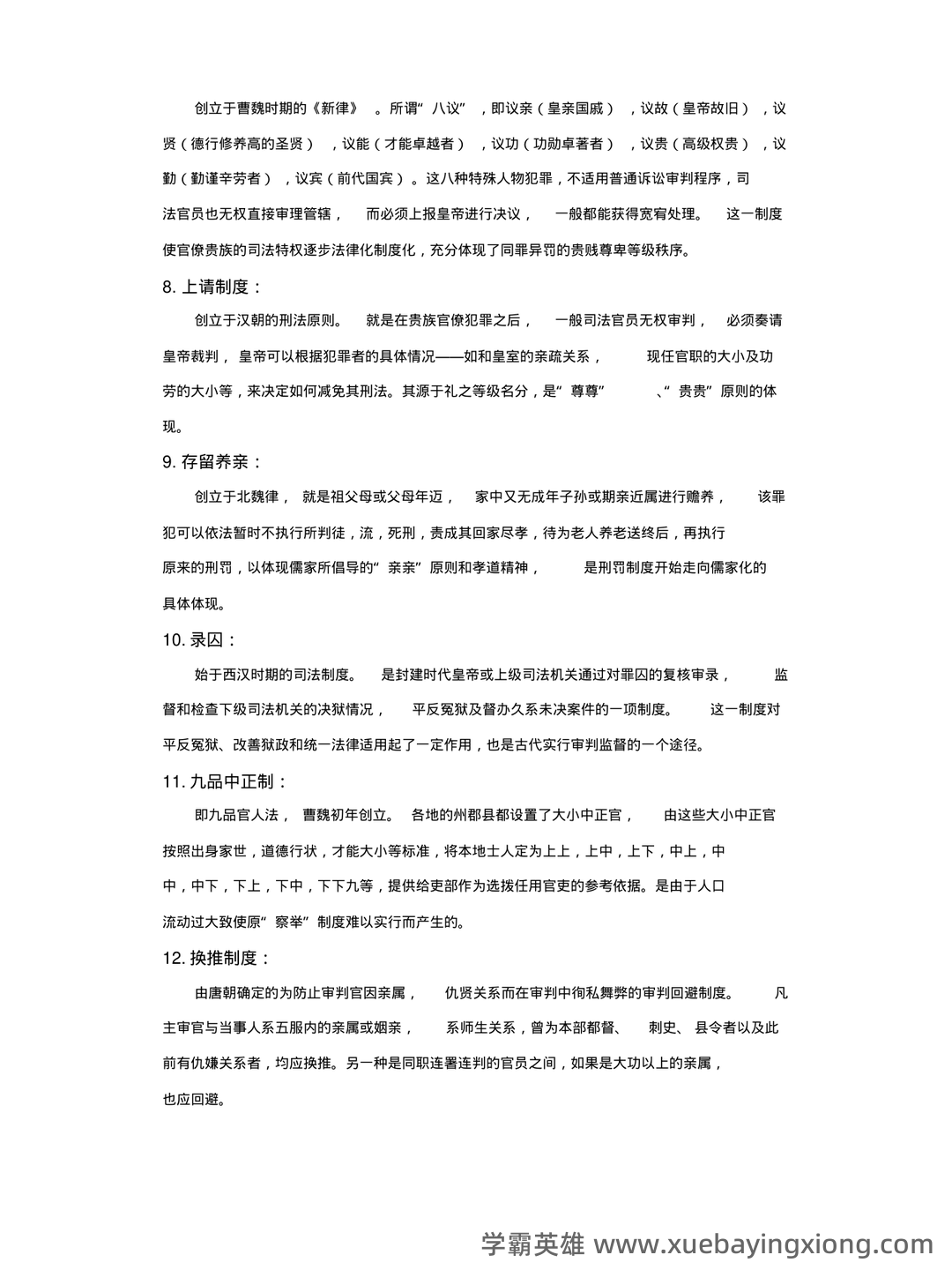

第 5 页 / 共 11 页

第 6 页 / 共 11 页

第 7 页 / 共 11 页

第 8 页 / 共 11 页

第 9 页 / 共 11 页

第 10 页 / 共 11 页

第 11 页 / 共 11 页

中国法制史期末复习:名词解释131条

中国法制史期末复习:名词解释131条 法制史,这个词本身就带着一种沉甸甸的历史重量。它不仅仅是条文的堆砌,更是中华文明数千年文明进程中,人们对社会秩序、伦理道德、权利义务的理解和实践的痕迹。要复习中国法制史,就如同在浩瀚的历史长河中,穿梭于一个个重要的节点,理解每个节点背后的法制思想。 那么,131条核心名词解释,又代表着哪些重要的法制观念?从“礼”出发,古代中国的法制是建立在“礼”的基础之上。 “礼”不仅仅是仪规,更是社会道德规范和伦理准则,对个人行为和权力运作都具有约束作用。 进而衍生出“君臣”、“父子”、“夫妇”等一系列等级观念,构成了古代社会的秩序框架。 “律”则是“礼”的补充,它具体化了“礼”的规定,明确了行为准则和刑罚。《周礼》、《礼记》等经典文献,实际上就是古代“法”的雏形。 随后,诸侯诸王的争霸,导致了“六国之乱”,也催生了“六典”,这是中国法制史上的一个重要转折点。 “法”的概念逐渐明确,并被广泛应用于政治、军事、经济等各个领域。 然而,由于缺乏统一的制度和执行力量,导致“法”的效力大打折扣。 到了秦汉时期,“法家”思想兴起,强调“法”的权威性和“法”的强制性,奠定了中国法制史的基础。 “明法”与“治法”也成为了中国法制史中的重要概念。 它强调法律的公正、公平和权威,对维护社会秩序、促进经济发展起到了积极作用。 虽然“明法”并未真正实现,但它仍然对后世产生了深远的影响。 当然,中国法制史并非一帆风顺,它经历了无数的挫折和变革。 从“法家”到“儒家”,从“君权”到“民权”,中国法制史充满了斗争和探索。 只有深入理解这些关键名词,才能更好地把握中国法制史的脉络,并从中汲取智慧,为构建现代法治社会提供借鉴。

展开

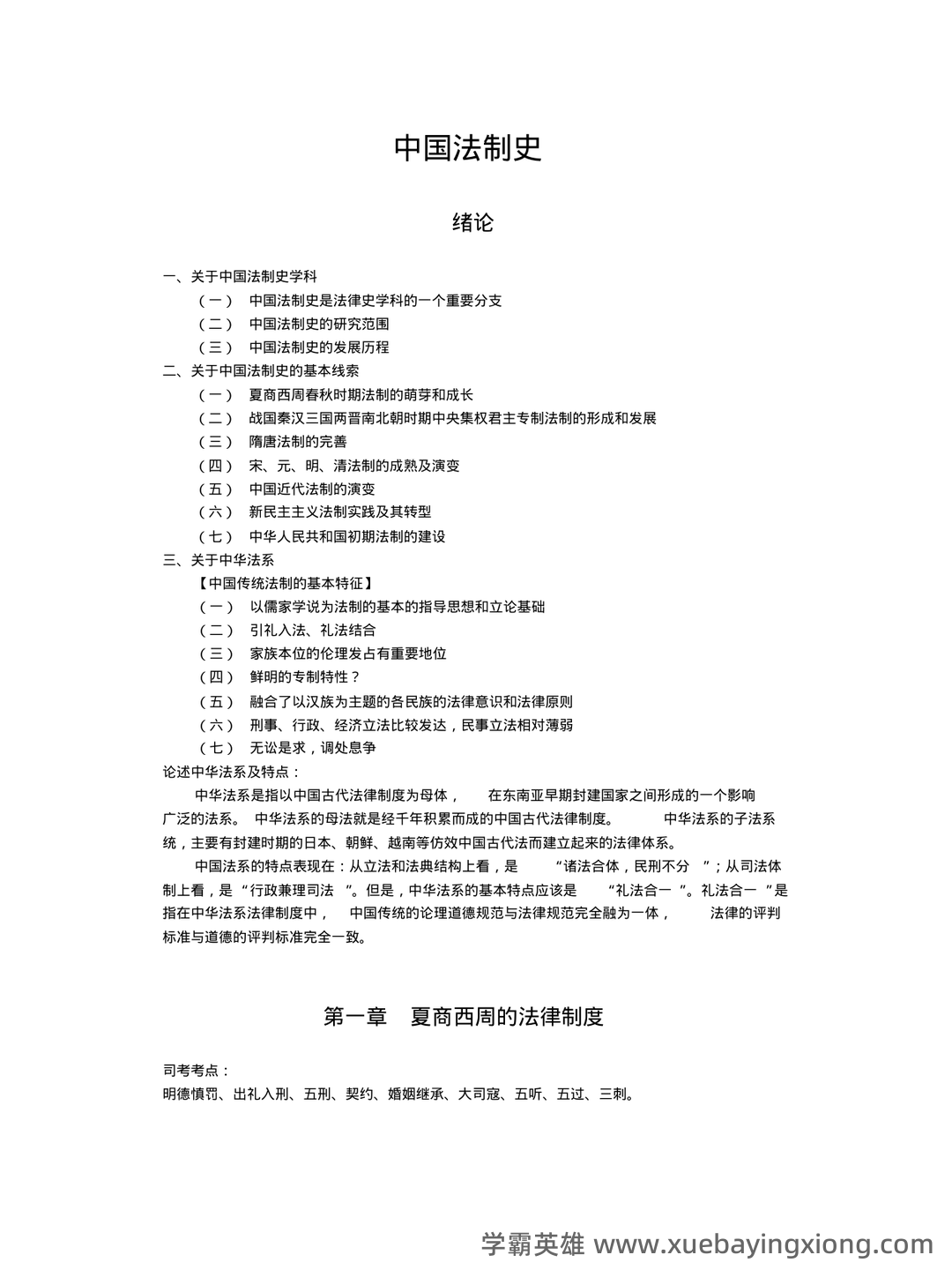

中国法制史

2025-07-08

14次阅读

资料获取方式

温馨提示:登录学霸英雄官网后可获取更多大学生必备科目和考证等复习备考资料!