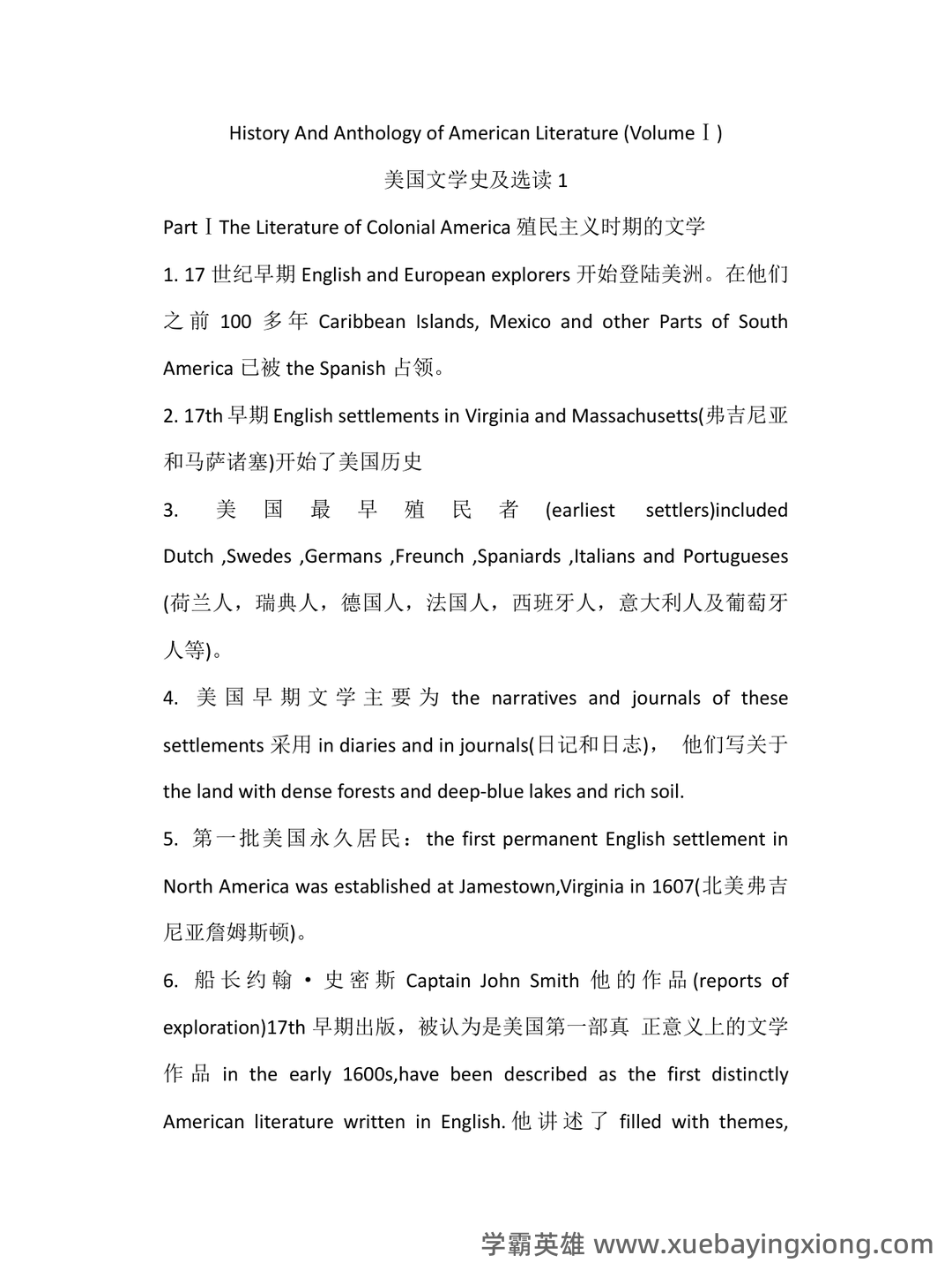

第 1 页 / 共 15 页

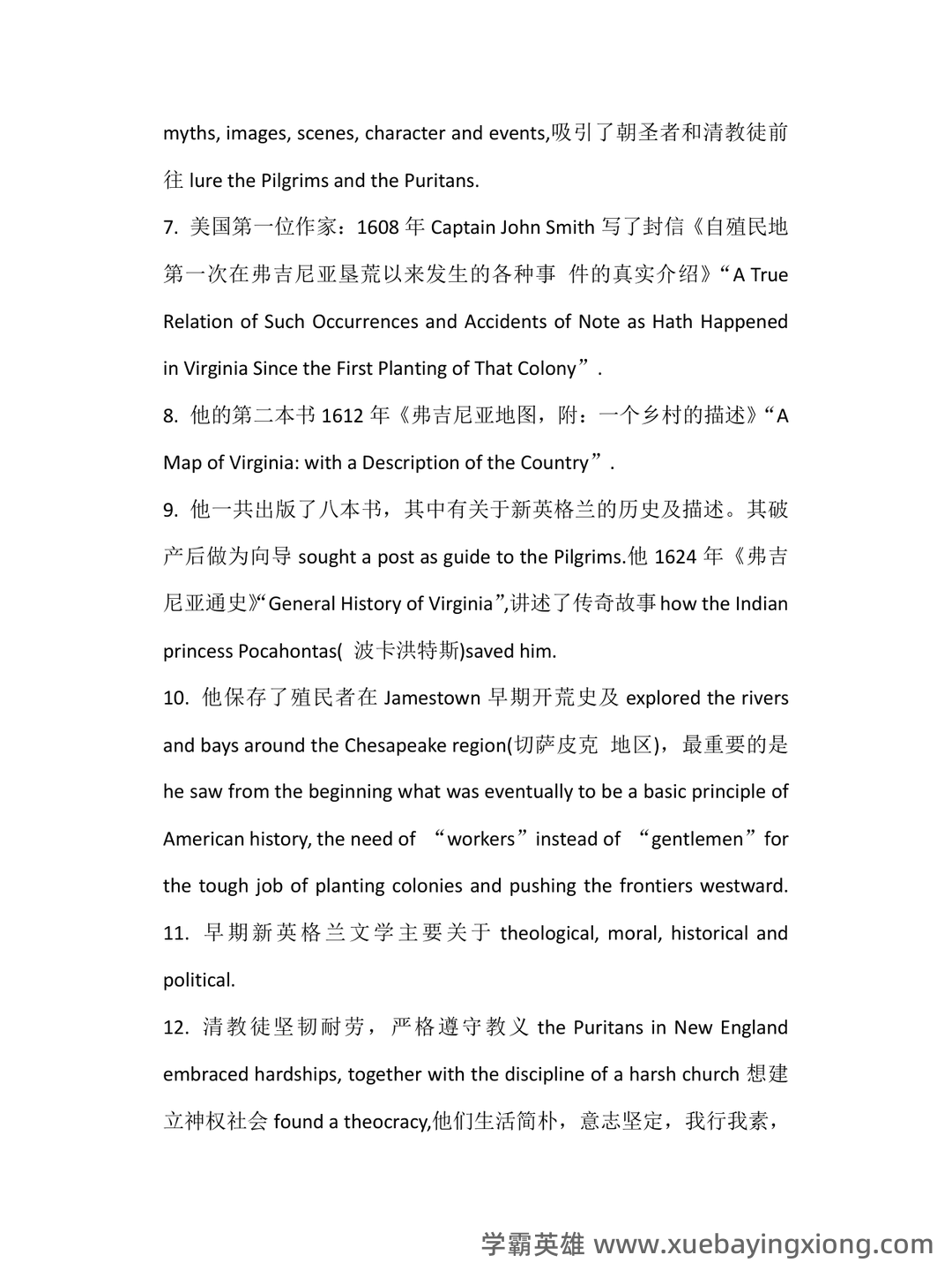

第 2 页 / 共 15 页

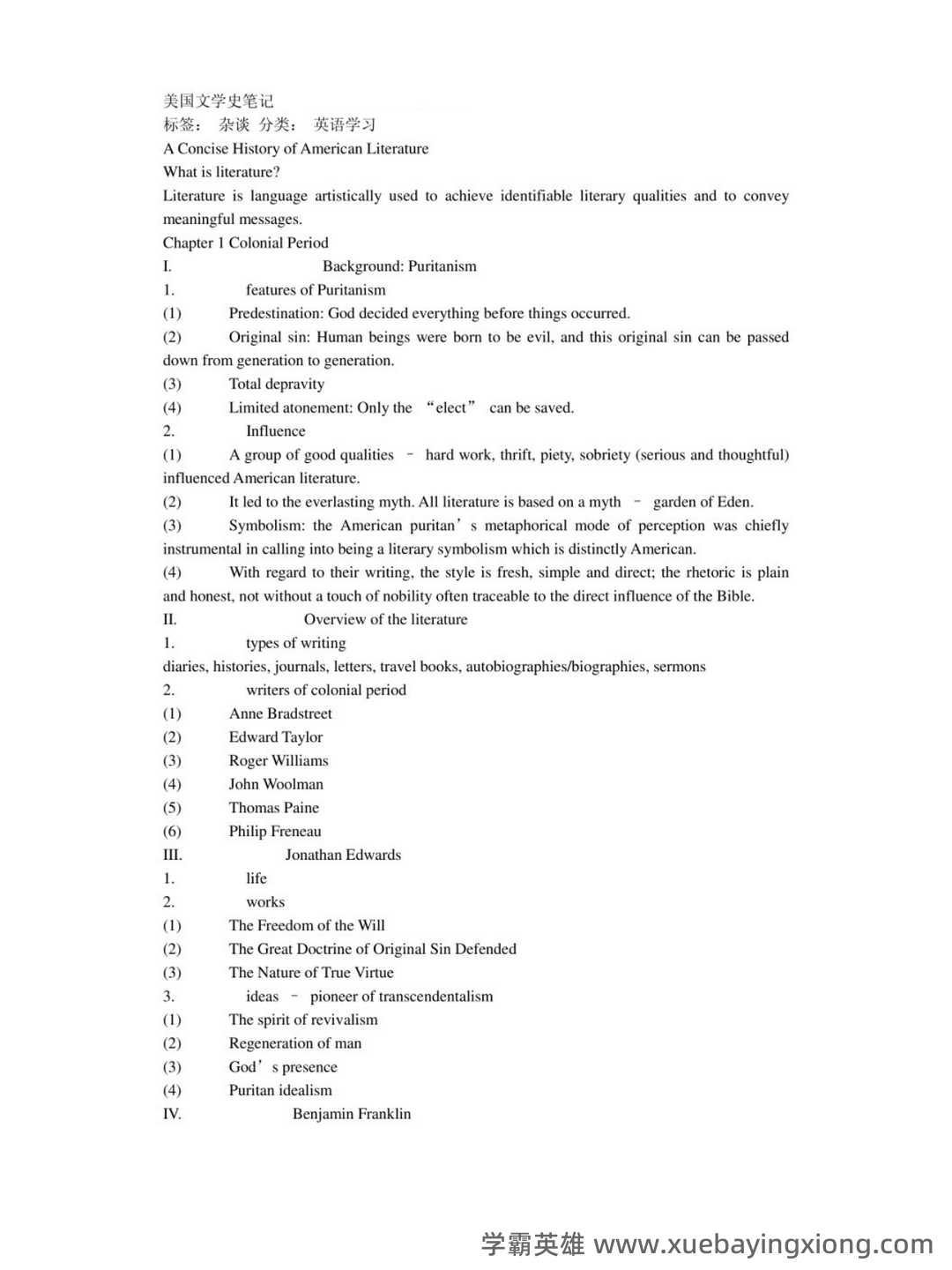

第 3 页 / 共 15 页

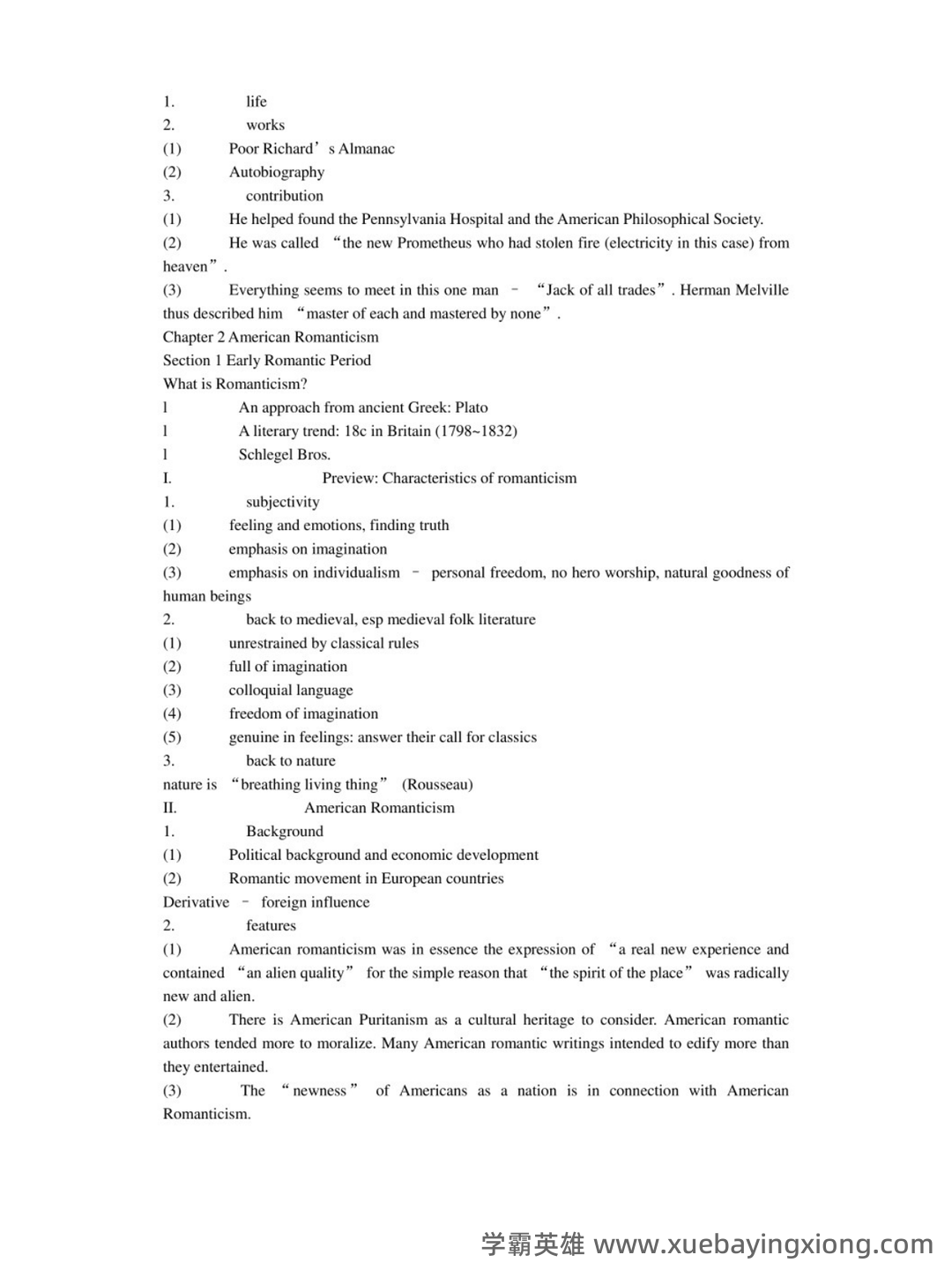

第 4 页 / 共 15 页

第 5 页 / 共 15 页

第 6 页 / 共 15 页

第 7 页 / 共 15 页

第 8 页 / 共 15 页

第 9 页 / 共 15 页

第 10 页 / 共 15 页

第 11 页 / 共 15 页

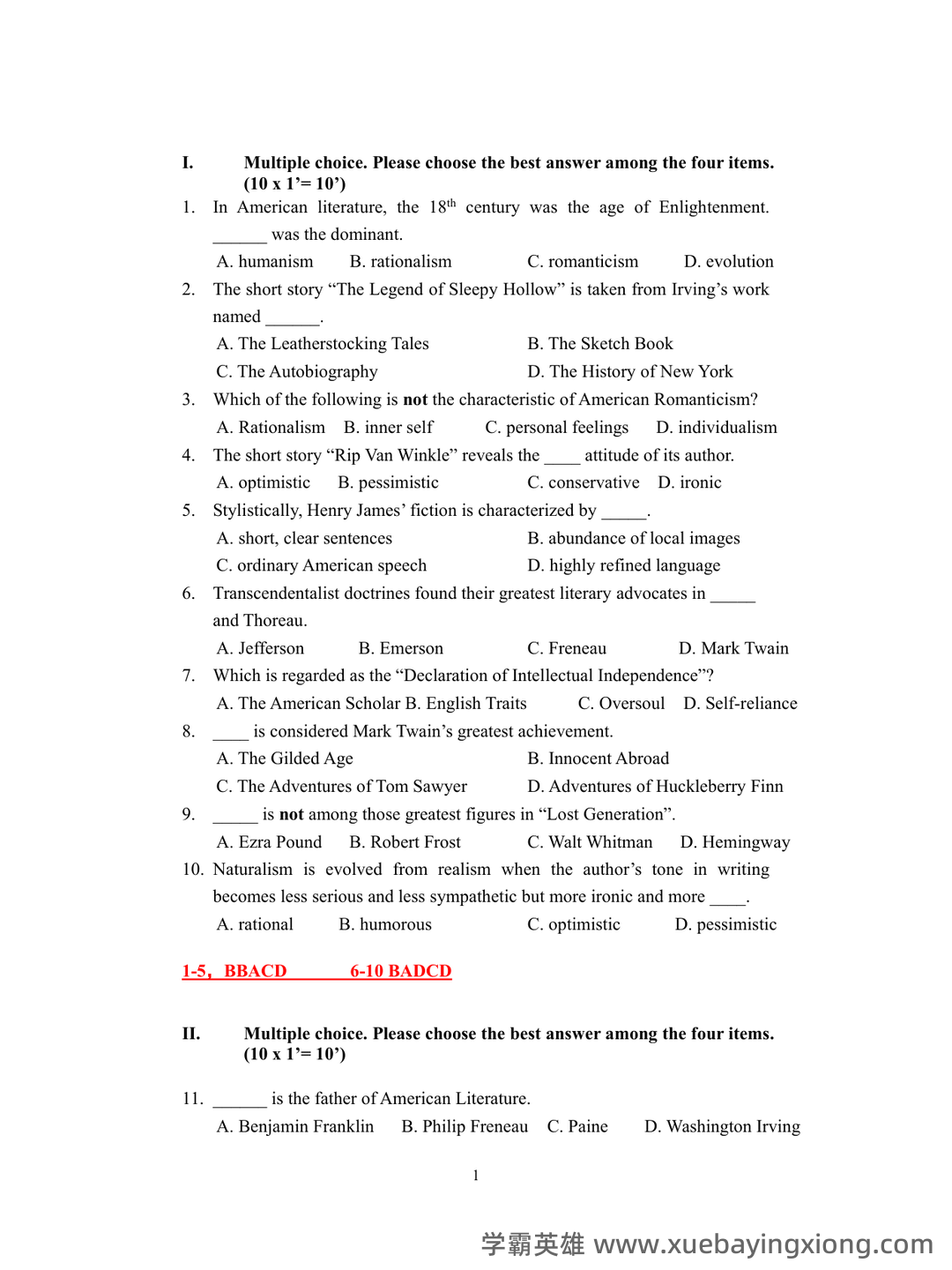

_第1页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 12 页 / 共 15 页

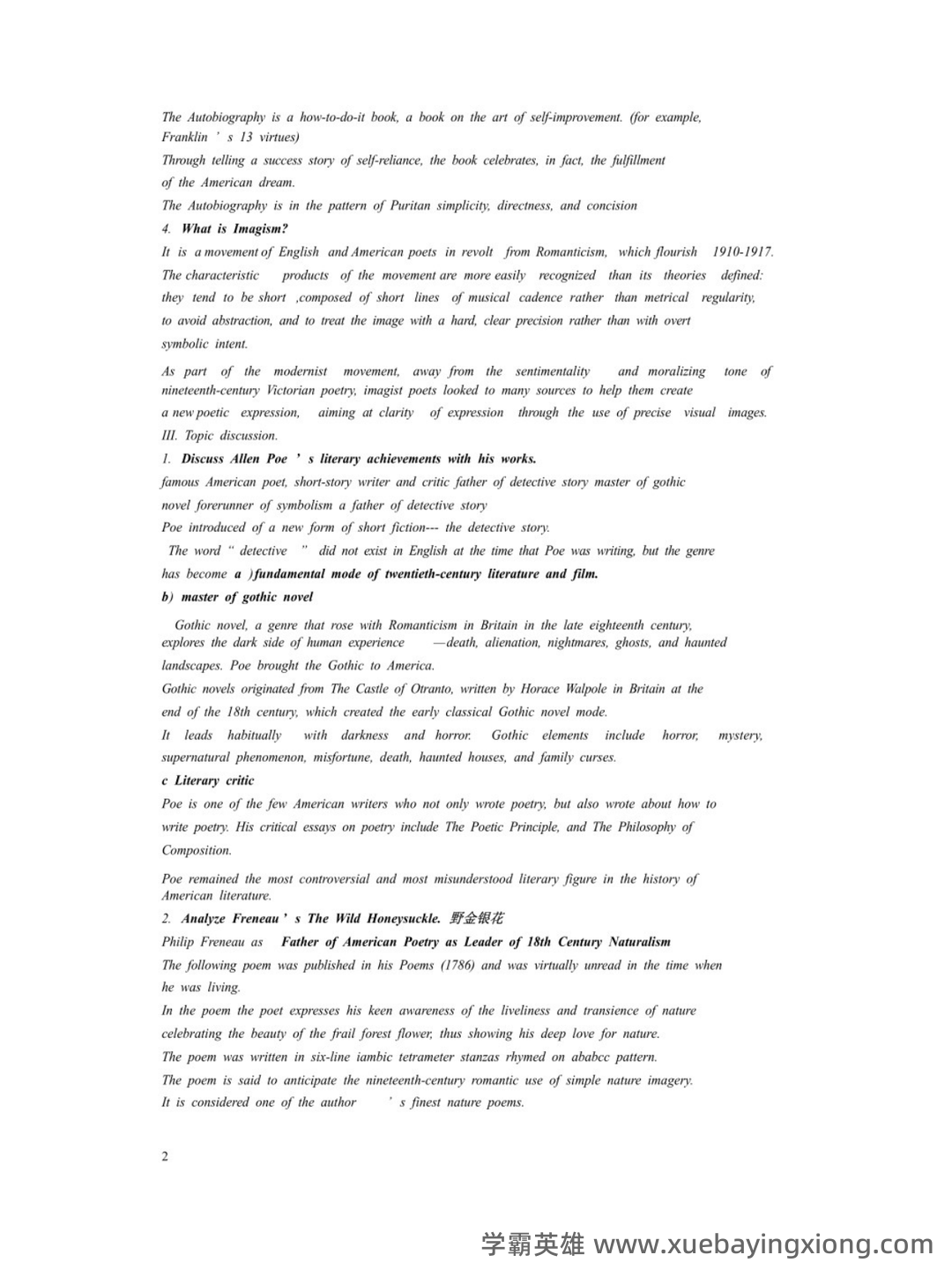

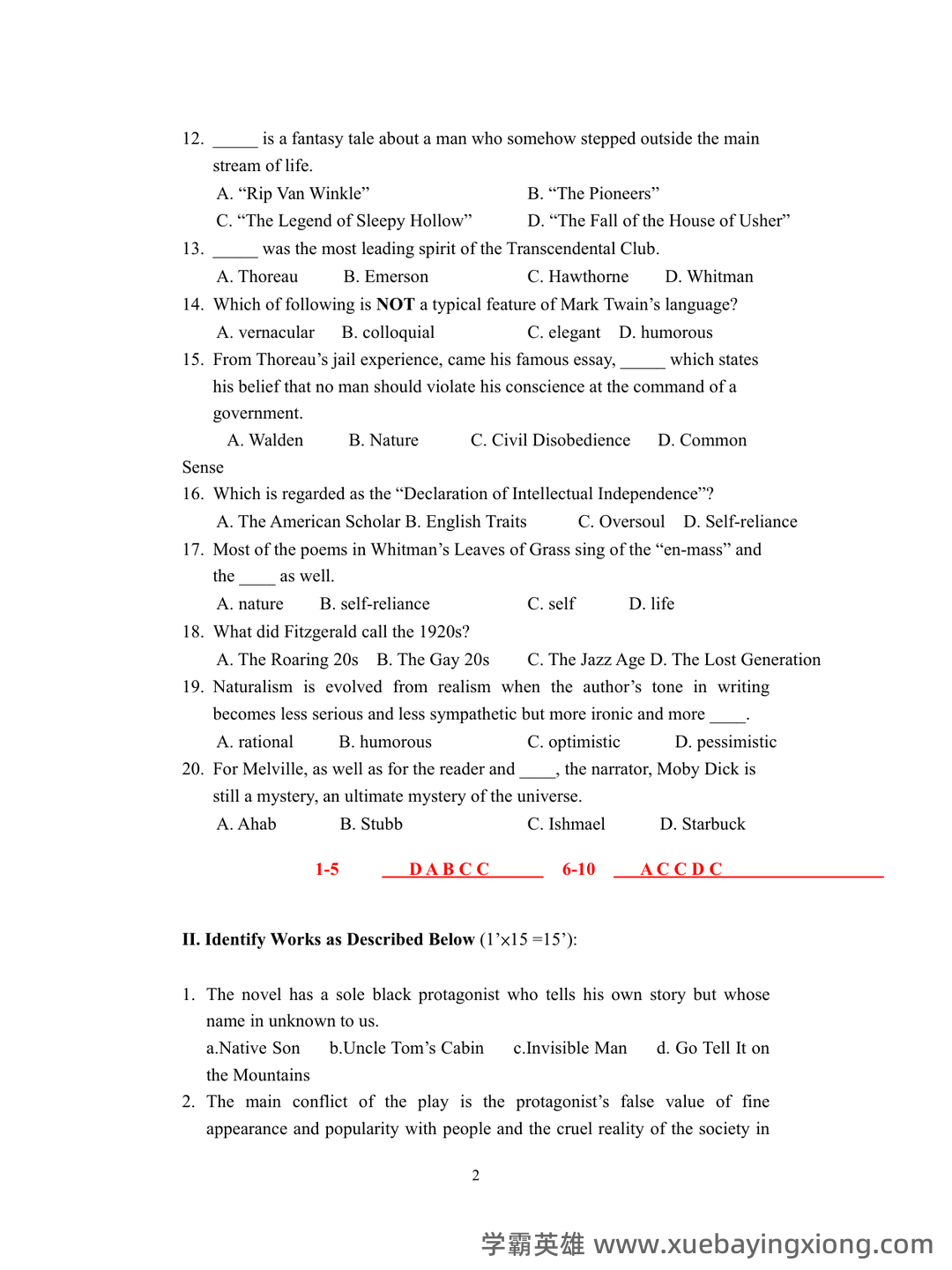

_第2页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 13 页 / 共 15 页

第 14 页 / 共 15 页

第 15 页 / 共 15 页

1981年,美国人发现自己在苏联鄂霍次克海底电缆偷装的窃听器被拆除了,由于做贼心——美国文学史

1981年,美国人发现自己在苏联鄂霍次克海底电缆偷装的窃听器被拆除了,这不仅仅是一桩惊天秘密的揭露,它也如同一个扭曲却极具戏剧性的章节,在浩瀚的美国文学史上留下了独特的印记。 这一事件,在当时,在“美国文学史”的框架下,被解读为冷战时期美苏间谍活动中最具讽刺意味、最令人费解的一幕。 事件的发生,挑战了当时人们对美国国家安全、对情报活动、甚至对“英雄”定义的固有认知。 窃听器的存在本身就是一个巨大的讽刺,它象征着美国在对抗苏联的过程中,自身的脆弱与虚伪。 这种“自宫式”的行为,仿佛在“美国文学史”的叙事中,添加了一剂强烈的黑色幽默。 更重要的是,这起事件的核心在于——“做贼心”。 它将美国文学史上的许多人物,如克辛格、爱森豪斯等,都置于一个道德困境之中。 他们所代表的机构,以及他们所执行的任务,究竟是为国家安全而战,还是为了掩盖自身的黑暗面? 这一“做贼心”的矛盾,对“美国文学史”中关于权力、责任和道德的讨论,都产生了深远的影响。 这桩“窃听案”也反映了美国文化中一种对体制腐败的潜在担忧,这种担忧在20世纪后期,尤其在“美国文学史”中,得到了充分的体现。 它成为了一个警示,提醒人们即使身处权力中心,也无法完全摆脱道德的约束。 这场“窃听”的闹剧,也最终在文学作品中,被赋予了更深刻的意义,成为美国文学史中一个难以忽视的怪圈。

展开

美国文学史

2025-07-31

33次阅读