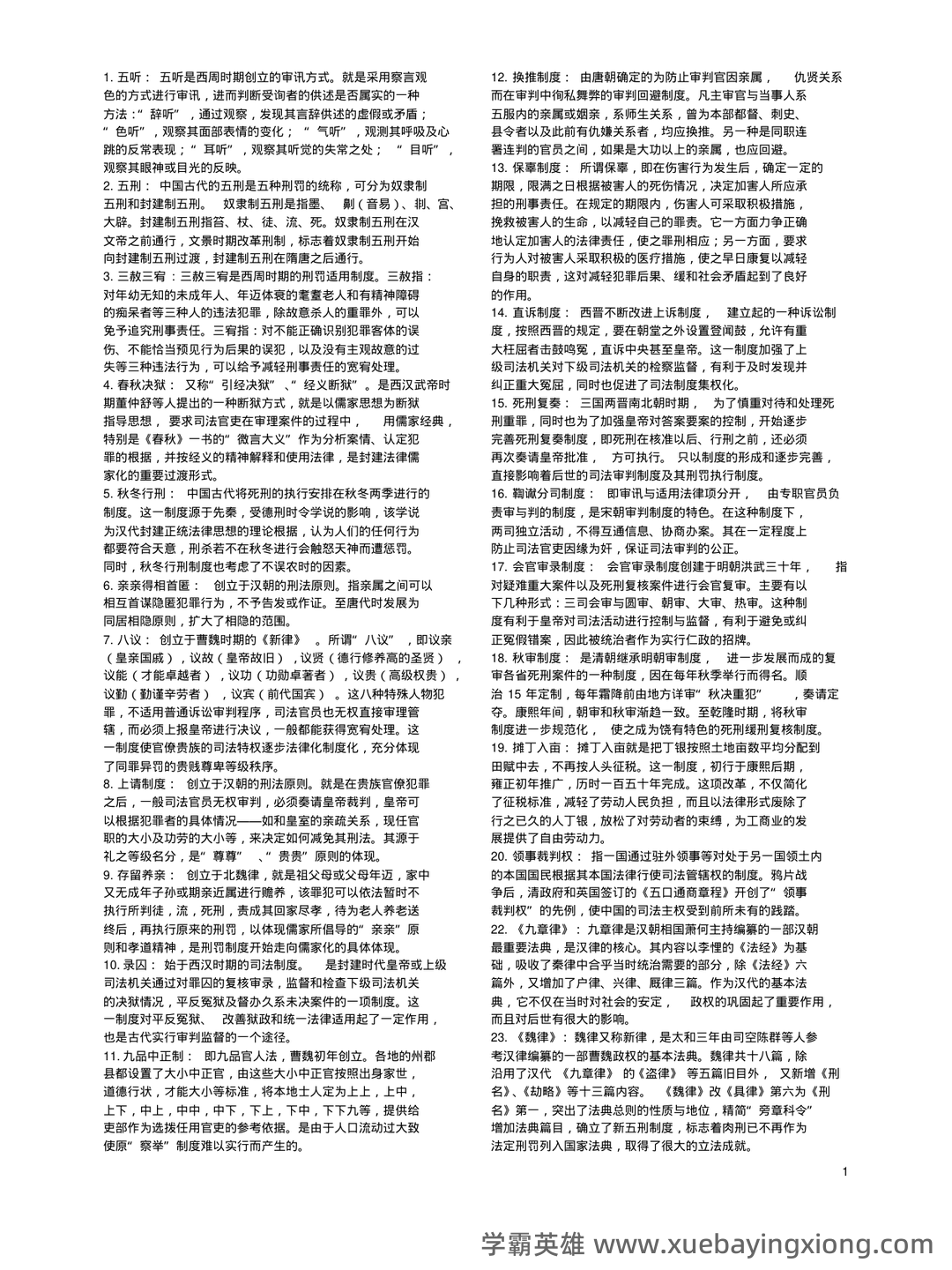

第 1 页 / 共 11 页

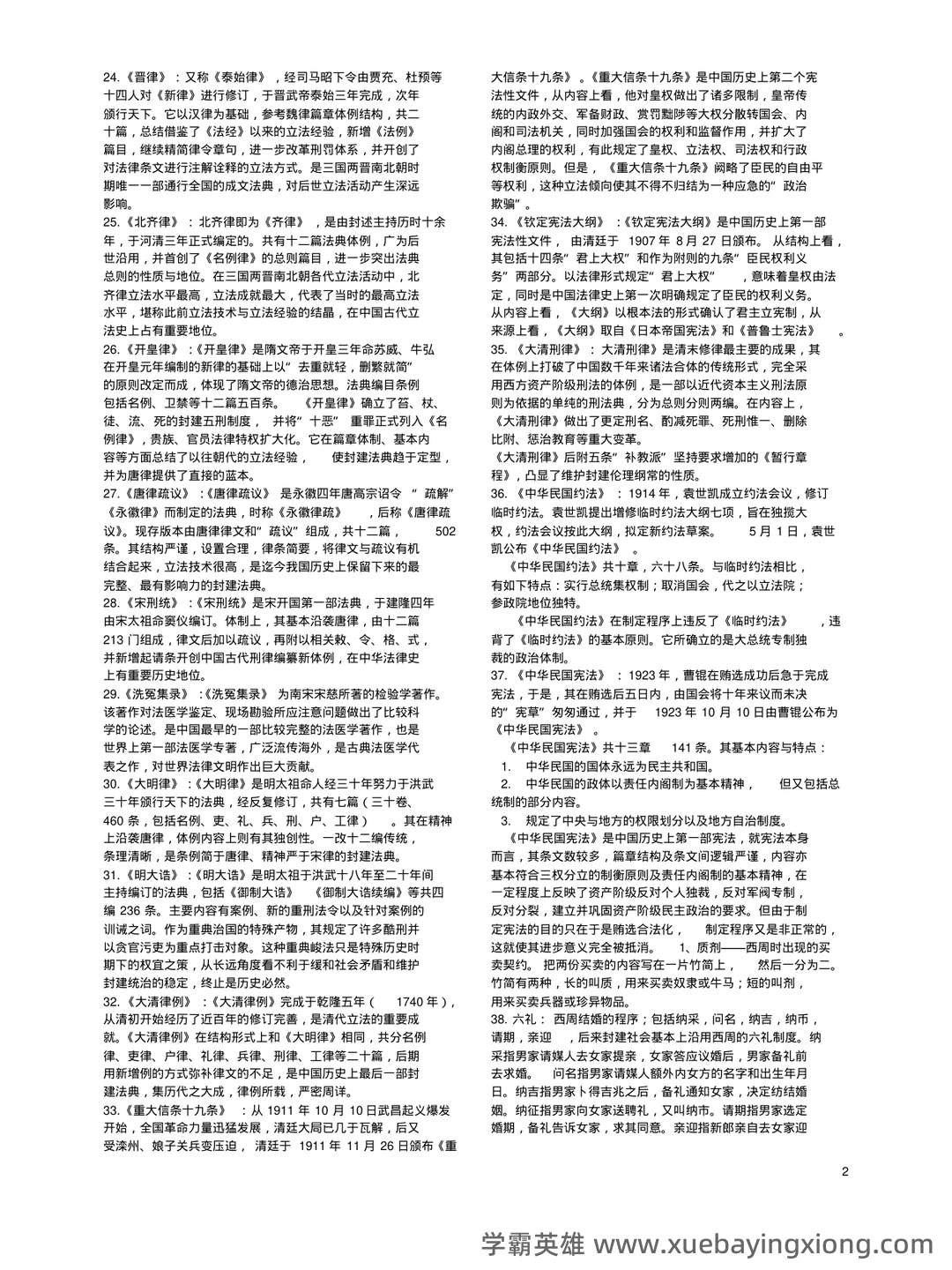

第 2 页 / 共 11 页

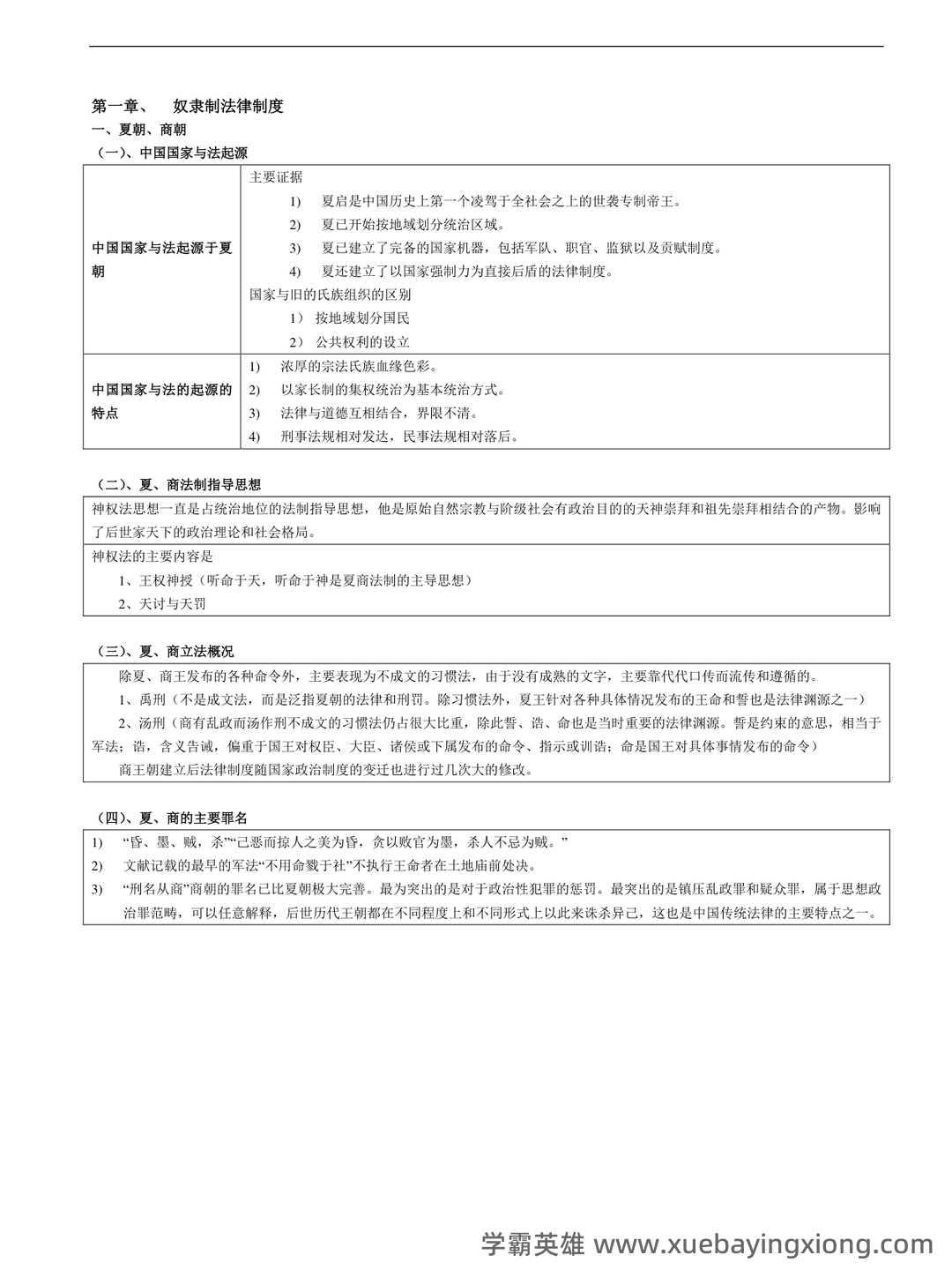

第 3 页 / 共 11 页

第 4 页 / 共 11 页

第 5 页 / 共 11 页

第 6 页 / 共 11 页

第 7 页 / 共 11 页

第 8 页 / 共 11 页

第 9 页 / 共 11 页

第 10 页 / 共 11 页

第 11 页 / 共 11 页

中国法制史名词解释大全

中国法制史名词解释大全 “中国法制史”是一个宏大而复杂的领域,它并非仅仅是法条的堆砌,而是蕴含着中华民族几千年的社会发展、文化传承和政治智慧。理解这些关键词,是更好地把握中国法制史脉络的关键。 首先,我们必须认识到“法”的概念并非一成不变的。在古代, “法”最初是指“度”、“礼”,即维护社会秩序、规范人际关系的伦理规范。正如《中国法制史》中所指出的,在夏商周时期, “法”更接近于一种统治者颁布的行政命令,用于维护统治的稳定。 “礼”则与“法”密切相关,是规范社会行为的道德准则。 礼的衰落,往往预示着社会秩序的混乱,而恢复礼仪,则象征着社会秩序的重建。 其次,“刑”的出现,标志着法制史进入了更具强制性的阶段。“刑”本身,最初是“刑罚”,用于惩戒犯错的人。随着社会的发展,刑罚的形式和内容也经历了多次变化,从古代的死刑、鞭刑,到后来的“不举法”、“刺耳法”,都反映了不同时代对社会秩序维护的侧重点。 “律”的出现,则标志着中国法制史进入了更具系统性的阶段。 律不仅仅是具体的法条,更是一个综合的法律体系。 律的制定,体现了统治者对社会现实的认识和对未来发展的期望。 此外,“典章”、“规章”等概念,也同样是理解中国法制史的重要组成部分。 这些词汇,代表着不同时期统治者对社会规范的进一步细化和制度化,是构建中国法制史体系的关键。 研究这些词汇,能够让我们更深入地理解中国古代社会是如何构建和维护社会秩序的。

展开

中国法制史

2025-07-08

12次阅读

资料获取方式

温馨提示:登录学霸英雄官网后可获取更多大学生必备科目和考证等复习备考资料!