第 1 页 / 共 11 页

第 2 页 / 共 11 页

第 3 页 / 共 11 页

第 4 页 / 共 11 页

第 5 页 / 共 11 页

第 6 页 / 共 11 页

第 7 页 / 共 11 页

第 8 页 / 共 11 页

第 9 页 / 共 11 页

第 10 页 / 共 11 页

第 11 页 / 共 11 页

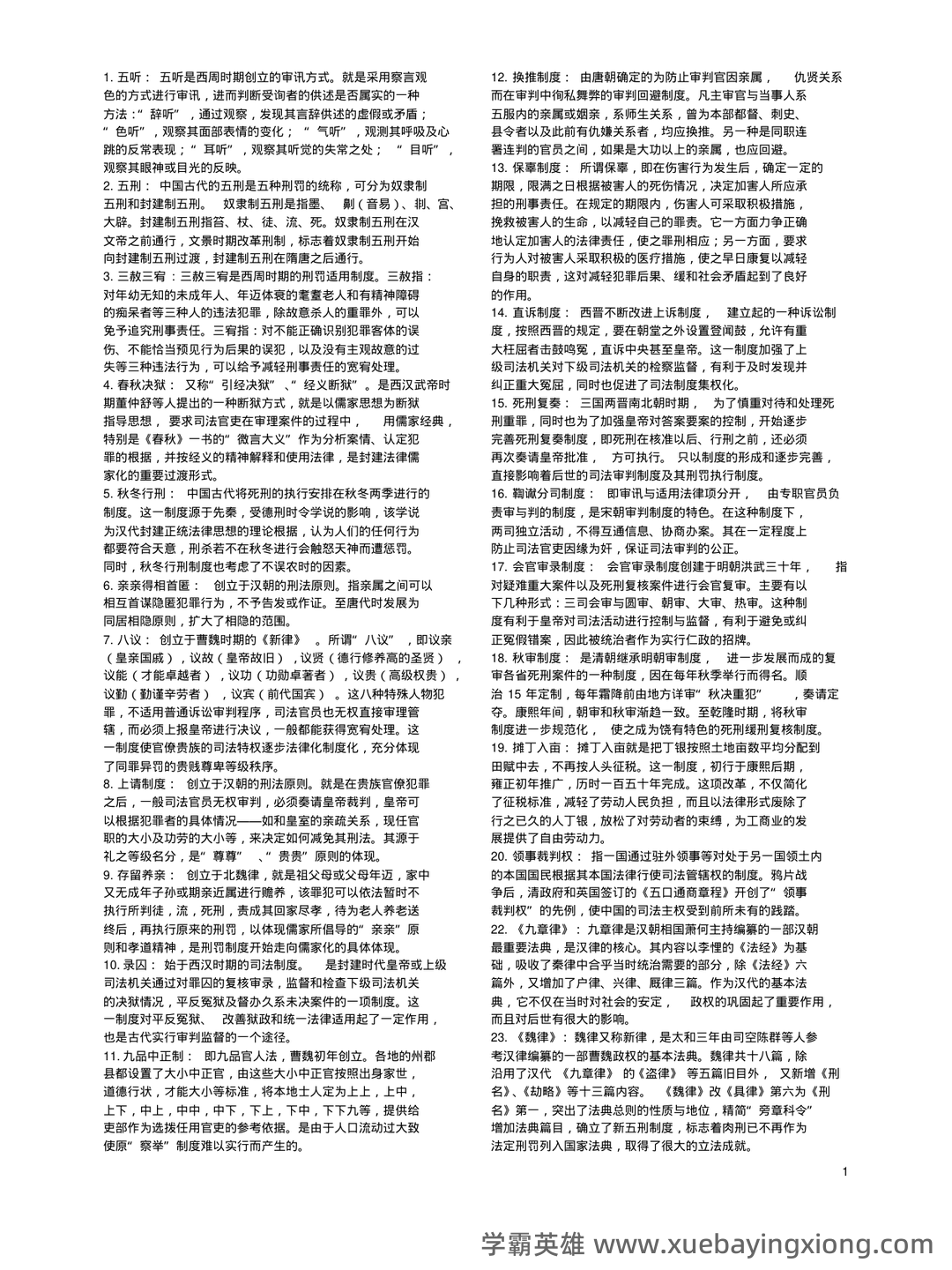

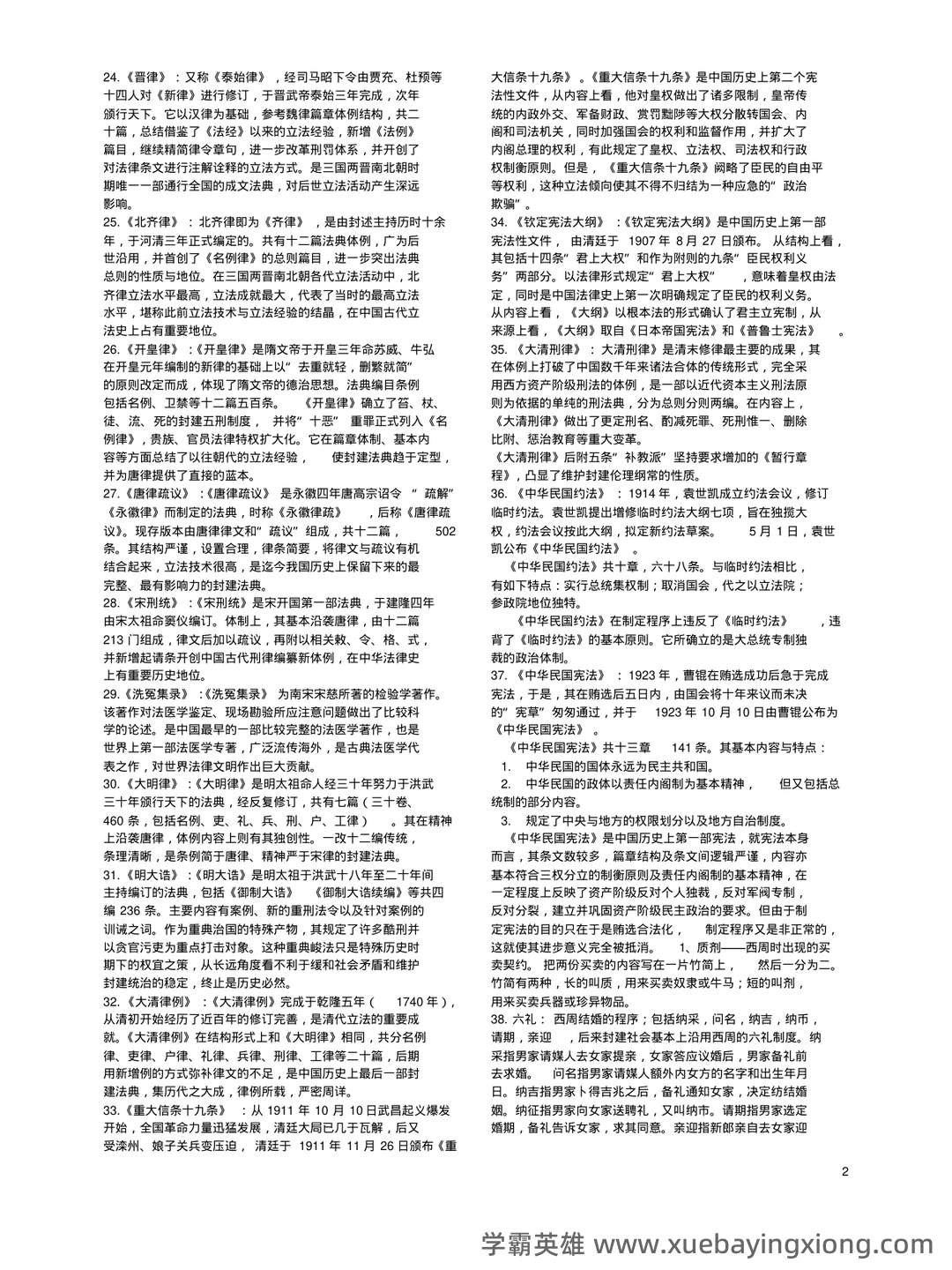

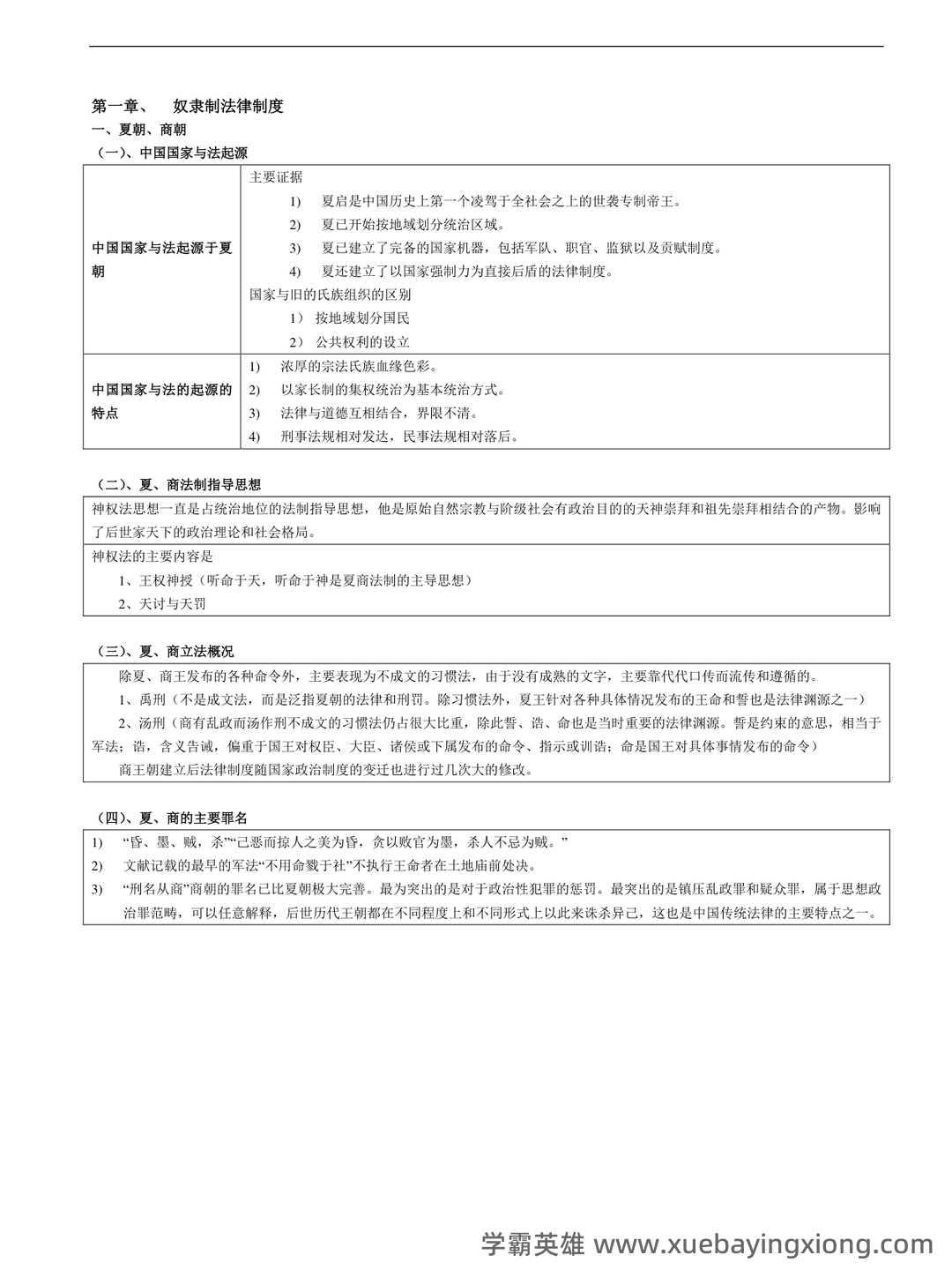

中国法制史名词解释 (整理)

中国法制史名词解释 (整理) “中国法制史”这一学术领域,至今仍在不断探索和修订,它并非一成不变的定律堆砌,而是对中国社会形态、政治制度、道德观念以及法律制度演变过程的深刻解读。理解“中国法制史”,首先要认清其研究对象——一个拥有数千年文明的复杂社会。 “朝廷”在“中国法制史”中占据着核心地位。它不仅仅是统治阶级的称谓,更是中国古代政治制度的象征。 “朝廷”通过制定法律、颁布诏令、任命官员等方式,试图维持社会秩序,控制社会资源。 尤其是在秦汉时期, “朝廷”的法律体系奠定了中国古代法制的基础,体现了统治者对国家统一和稳定的高度重视。 “律法”是“中国法制史”中的重要概念。它涵盖了从商朝开始的各种法律条文,以及后世继承和发展而来的各种规章制度。 “律法”的内容,反映了当时社会道德观念、政治诉求以及经济状况。 比如“礼法”强调等级秩序和伦理道德,而“刑法”则关注犯罪惩罚和社会治安。 “官吏”是执行“中国法制”的关键角色。“官吏”的职责是监察民事、审理案件、征收赋税等等。 其行为直接影响着人们对法律的认知和对政府的信任。 “奸吏”的存在,成为“中国法制史”中一个令人警惕的现象,也深刻地反映了古代社会官僚腐败的严重问题。 “判决”与“诉讼”则是法律运行的两个重要环节。“判决”是“官吏”对案件的裁决结果,“诉讼”则是公民通过法律途径表达自身权益的过程。 两者共同构成了古代法律制度的基本框架,虽然存在诸多不完善之处,但仍然具有重要的历史价值。 尤其是在魏晋南北朝时期,随着社会动荡和政治分裂,法律制度的灵活性和适应性得到了体现。

展开

中国法制史

2025-07-08

13次阅读

资料获取方式

温馨提示:登录学霸英雄官网后可获取更多大学生必备科目和考证等复习备考资料!