第 1 页 / 共 11 页

第 2 页 / 共 11 页

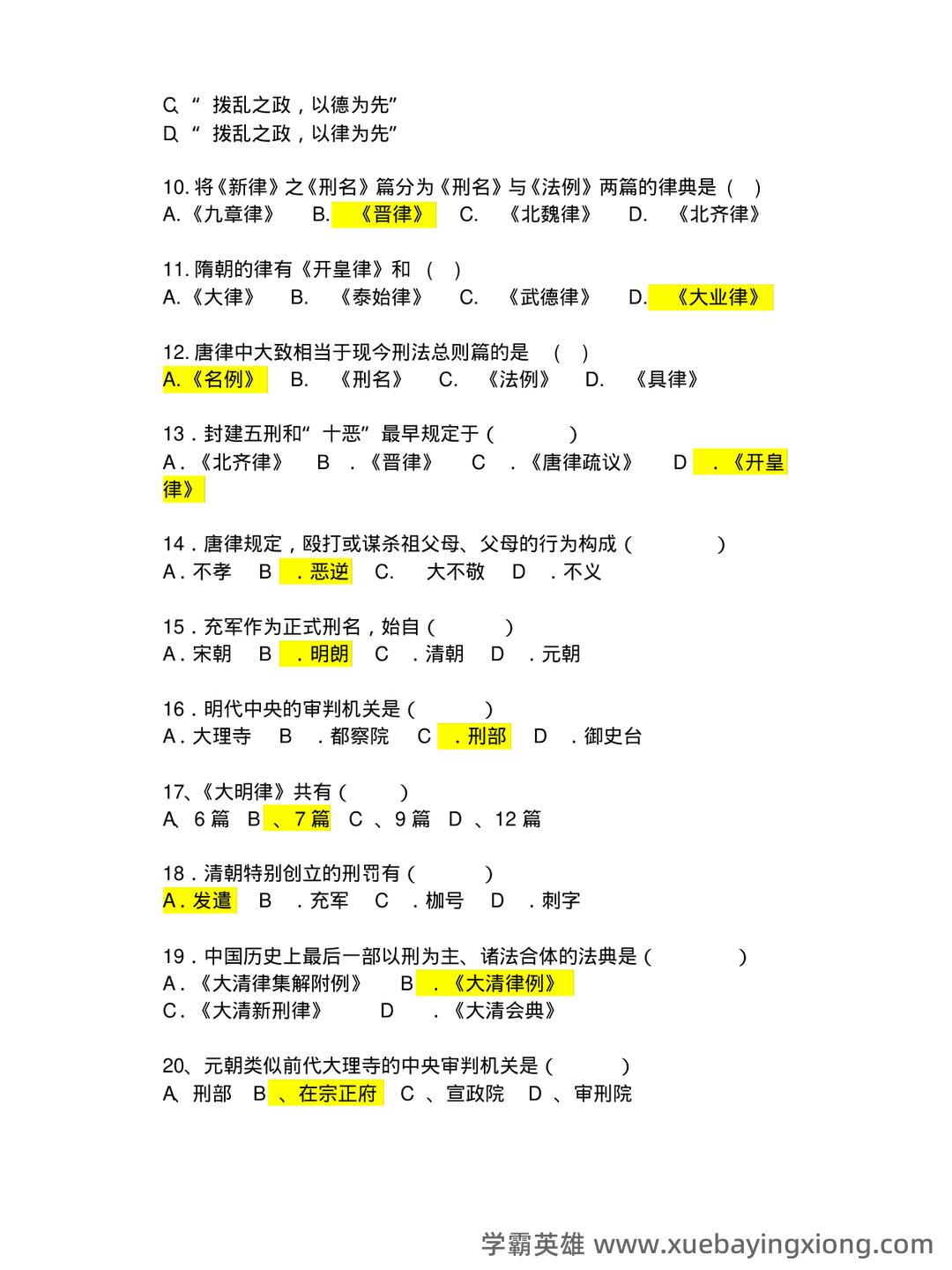

第 3 页 / 共 11 页

第 4 页 / 共 11 页

第 5 页 / 共 11 页

第 6 页 / 共 11 页

第 7 页 / 共 11 页

第 8 页 / 共 11 页

第 9 页 / 共 11 页

第 10 页 / 共 11 页

第 11 页 / 共 11 页

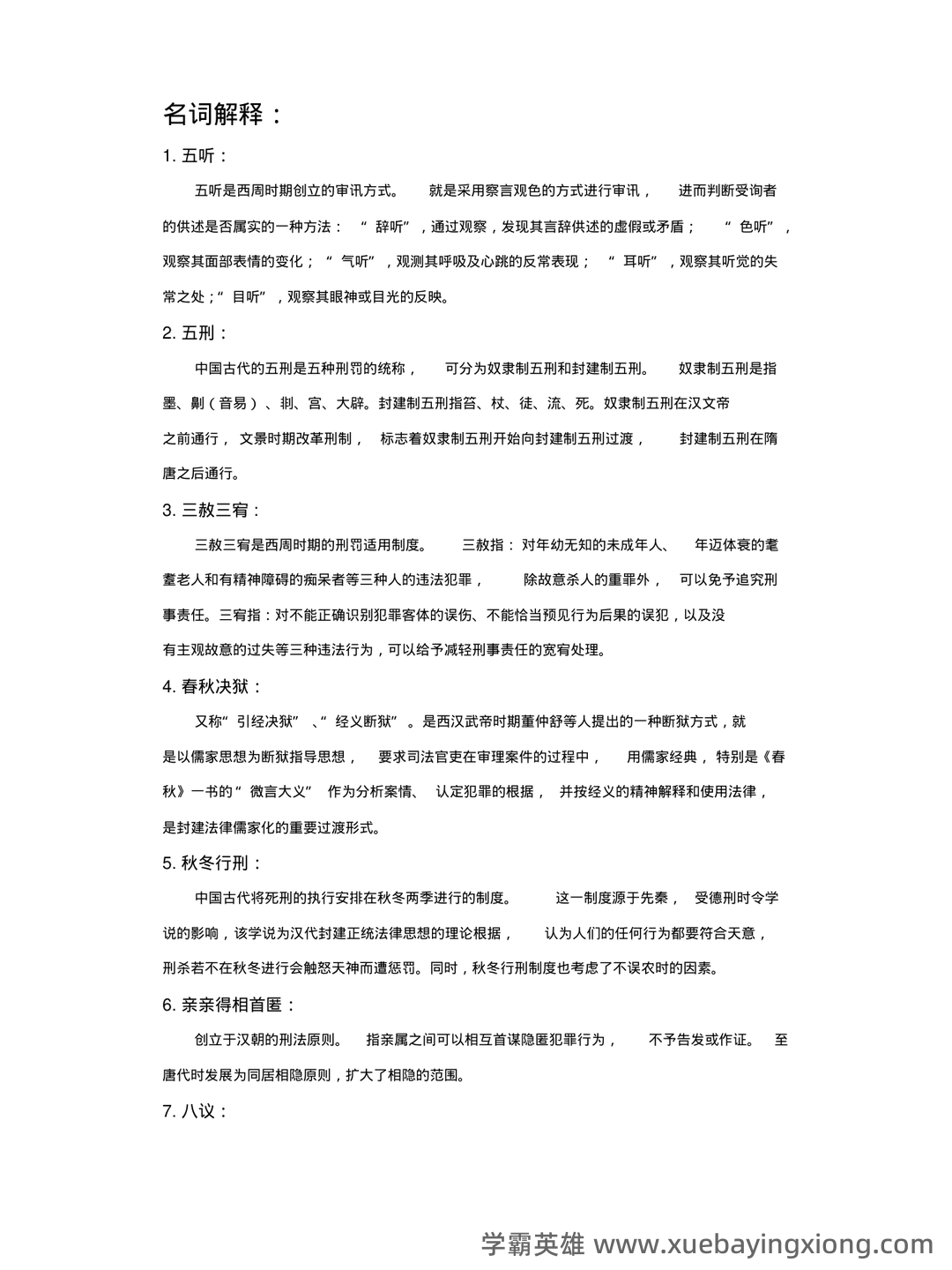

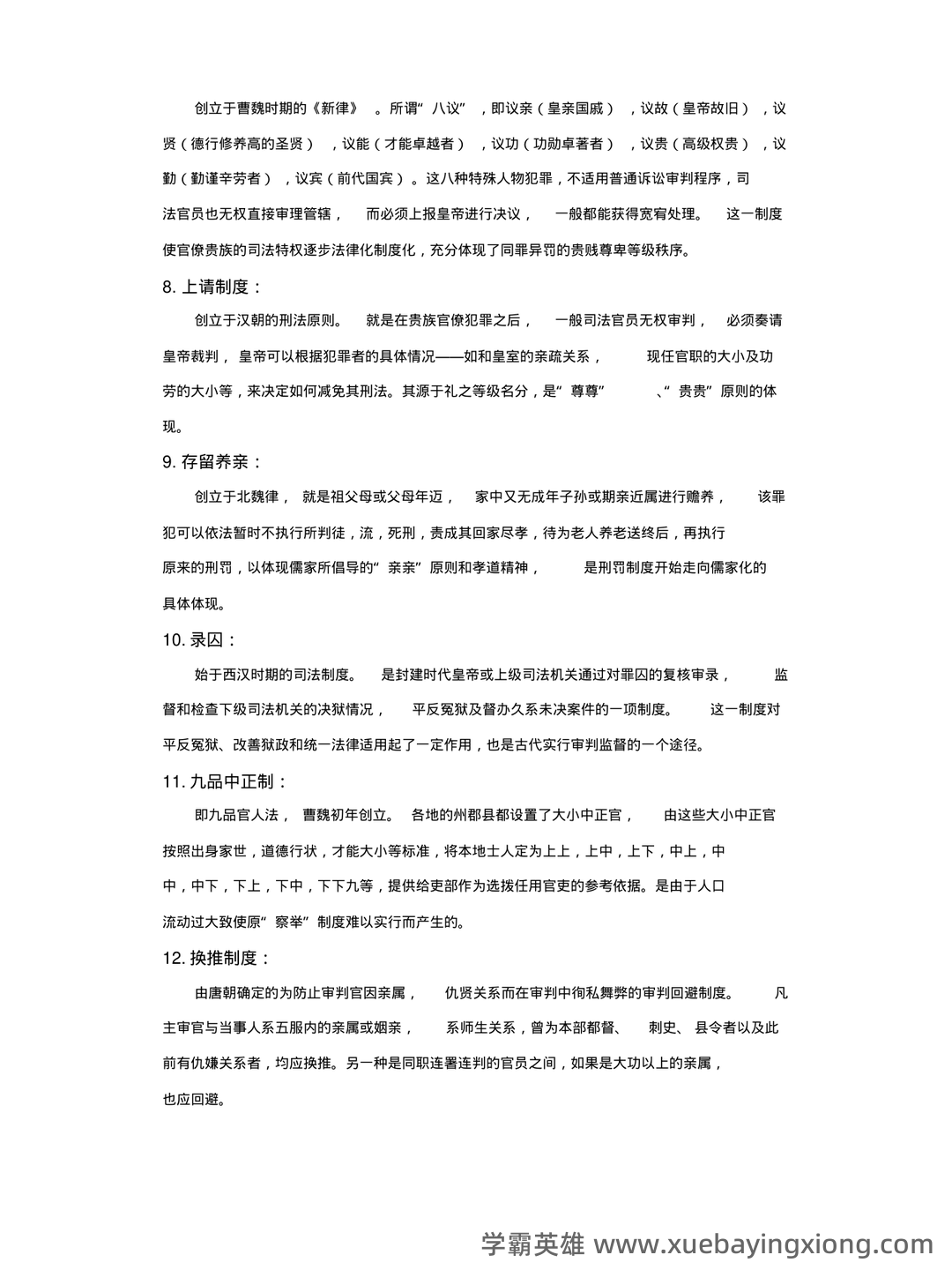

中国法制史重点名词解释

中国法制史名词解释 “中国法制史”这个学术领域,研究的是中华文明在不同历史阶段,法律制度、法律思想、以及法律实践的演变过程。它并非简单的法律条文堆砌,而是对中国社会治理、权力运作、以及社会文化底蕴的深刻剖析。理解这些核心名词,才能真正把握中国法制史的脉络。 首先,我们要理解“律”的概念。在古代, “律”并非现代意义上的法律,而是指一套规章制度、伦理规范、以及习惯习俗的总称。 从《诗经》到《礼记》, “律”贯穿于社会生活的方方面面,体现了中国早期社会强调道德伦理、等级秩序的特点。 这种“律”的本质是社会秩序的维护,而非对个人权利的保护。 其次,“典章”则代表着国家正式的法律条文,通常与“律”结合使用,形成一套完整的法律体系。 比如“礼·乐·射·御”、“礼·民”、“礼·乐”等, 都是由“律”和“典章”共同构成的。 典章的制定,往往受到儒家思想的影响,强调“仁义礼智信”等道德规范。 再者,“刑法”是古代对犯罪行为的惩罚制度,主要体现在《大刑》和《小刑》中。 刑法强调“赏罚分明”,但其刑罚的残酷性,也反映了古代社会对秩序的极端要求。 最后,“朝廷”代表着古代国家的政治权力中心,其决策、立法、执行,都直接影响着整个法制体系的运行。 了解“朝廷”的权力运作机制,才能更好地理解古代法制史的变迁和发展。 总而言之, 中国法制史的每一条名词,都蕴含着中国古代社会独特的文明特征。通过对这些核心名词的深入理解,我们才能更全面、更准确地认识中国法制史的辉煌与不足。

展开

中国法制史

2025-07-08

12次阅读

资料获取方式

温馨提示:登录学霸英雄官网后可获取更多大学生必备科目和考证等复习备考资料!