第 1 页 / 共 11 页

第 2 页 / 共 11 页

第 3 页 / 共 11 页

第 4 页 / 共 11 页

第 5 页 / 共 11 页

第 6 页 / 共 11 页

第 7 页 / 共 11 页

第 8 页 / 共 11 页

第 9 页 / 共 11 页

第 10 页 / 共 11 页

第 11 页 / 共 11 页

马工程《中国法制史》课本期末重点笔记整理

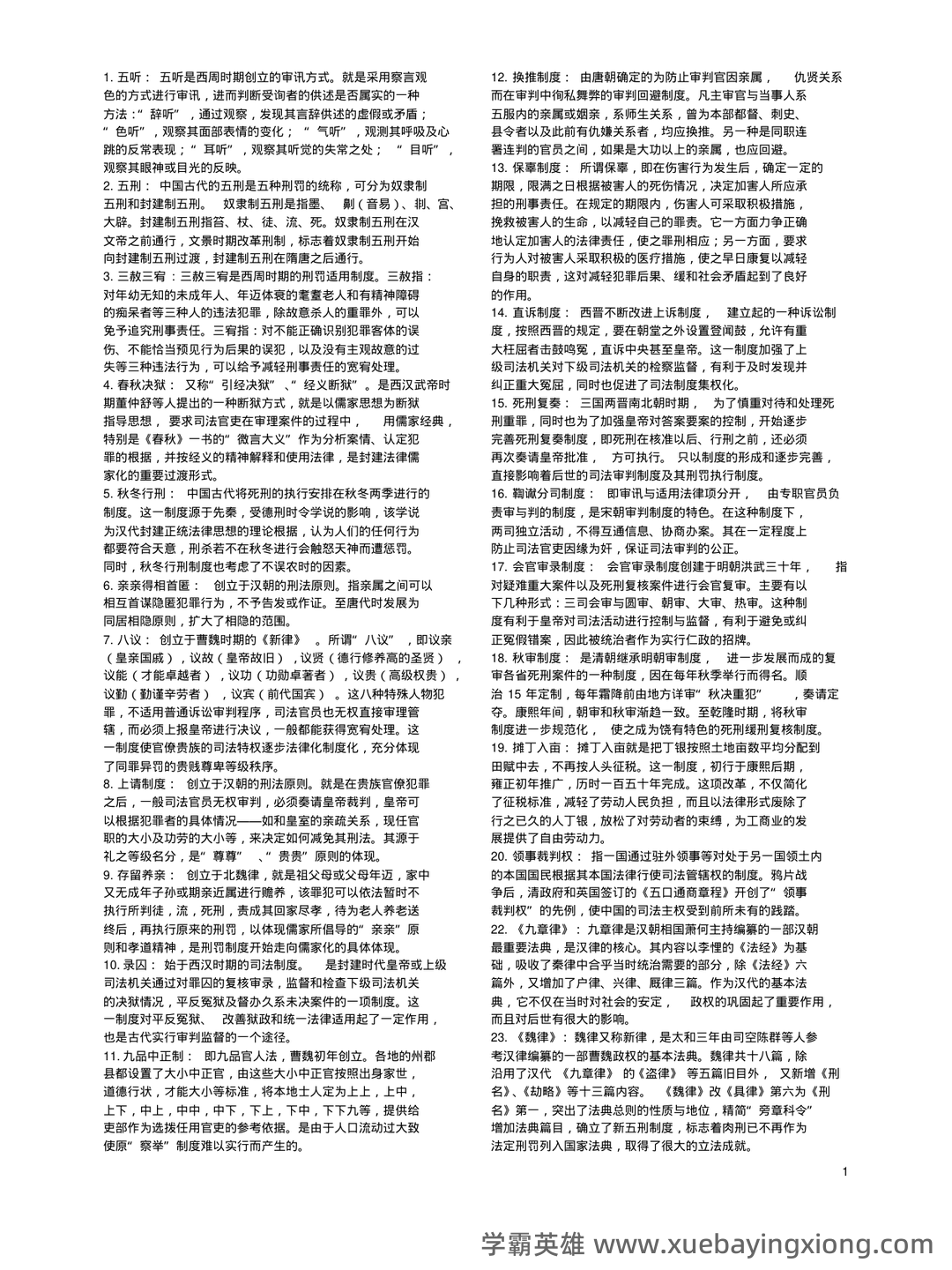

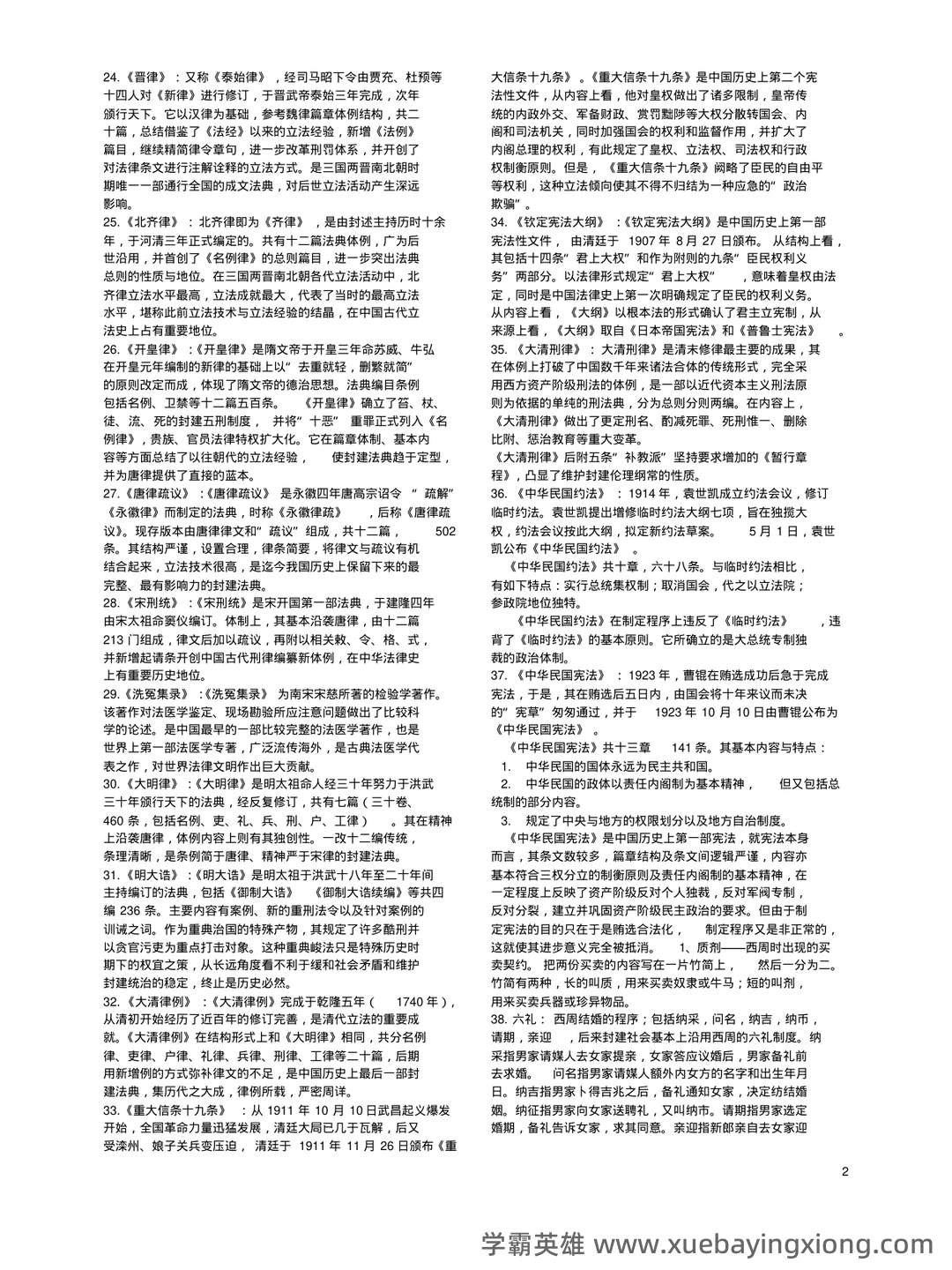

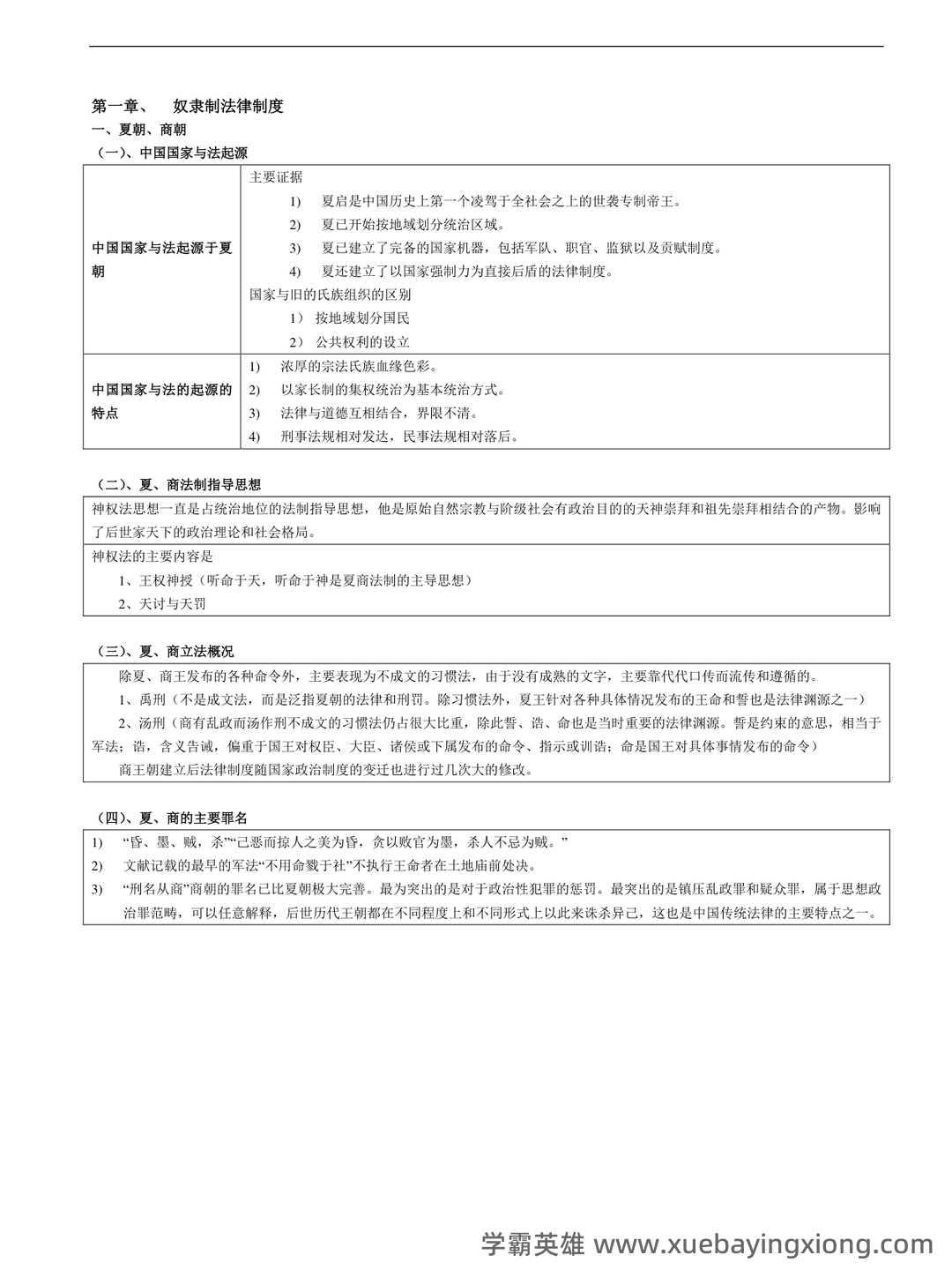

马工程《中国法制史》课本期末重点笔记整理 《中国法制史》作为中国法制史研究的基石,其研究旨在于系统梳理中国古代和近代的法制发展脉络。本书的重点在于,中国法制史并非简单的法律条文堆砌,而是蕴含着深刻的政治、经济、社会文化背景,是国家治理、社会秩序的体现和产物。 古代中国法制,特别是先秦的“礼”和“法”的结合,奠定了中国古代法制的基础。 诸如《周礼》、《礼记》等文献,确立了以“礼”为核心的社会秩序,而“法”则作为维护“礼”的工具,如“大刑”的制定,体现了早期对社会秩序的控制和对犯罪的惩罚。 关键在于理解“礼”的统治地位及其对法律的引导作用。 秦汉时期,秦始皇推行的“法家”思想,将“法”作为统治的工具,制定了严苛的法律,如“刑法”、“律法”,旨在巩固皇权,强化中央集权。 这一时期,法制从“礼”向“法”的转变,对中国历史产生了深远影响。 法律的制定和执行,直接关系到社会的稳定和国家的统一。 隋唐时期,法制逐渐完善,出现了“唐律”等重要法律典章,对中国法制史发展产生了重要影响。 这一时期的法律,在继承前代传统的基础上,吸收了周边国家的法律思想,并结合中国自身的实际情况,形成了具有中国特色的法制体系。 近代的法制发展,则与西方思想文化的传入密切相关。 鸦片战争后,西方列强的入侵,使中国人民认识到中国传统法制存在的问题,并开始学习和借鉴西方法律制度。 这一时期的法律改革,旨在加强国家管理,维护社会稳定,但同时也带来了新的挑战和矛盾。 总之,理解中国法制史的关键在于认识到其与历史发展的内在联系。

展开

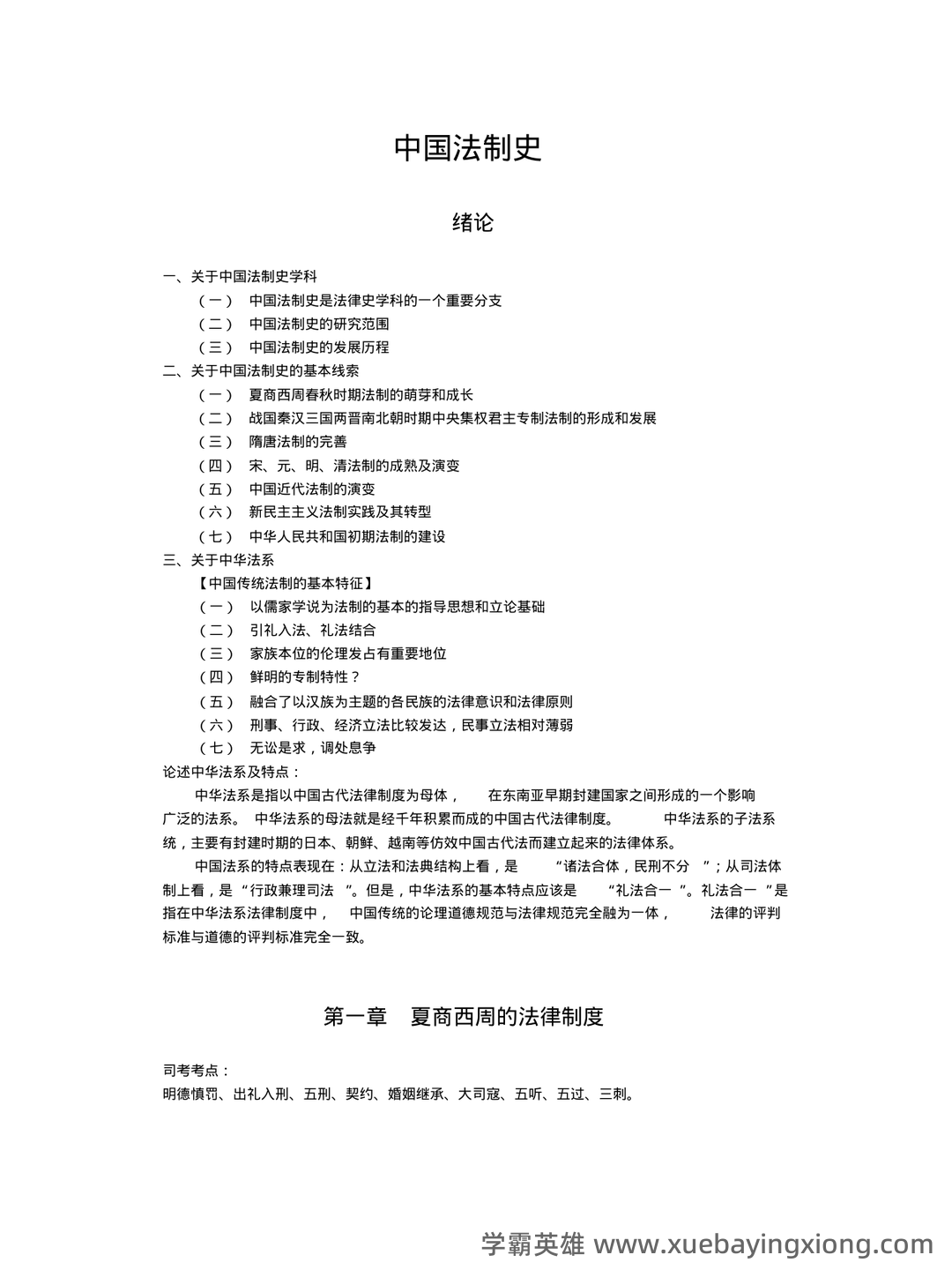

中国法制史

2025-07-08

12次阅读

资料获取方式

温馨提示:登录学霸英雄官网后可获取更多大学生必备科目和考证等复习备考资料!