第 1 页 / 共 11 页

第 2 页 / 共 11 页

第 3 页 / 共 11 页

第 4 页 / 共 11 页

第 5 页 / 共 11 页

第 6 页 / 共 11 页

第 7 页 / 共 11 页

第 8 页 / 共 11 页

第 9 页 / 共 11 页

第 10 页 / 共 11 页

第 11 页 / 共 11 页

专业课《中国法制史》高分笔记+重点+名词解释+题库及总结

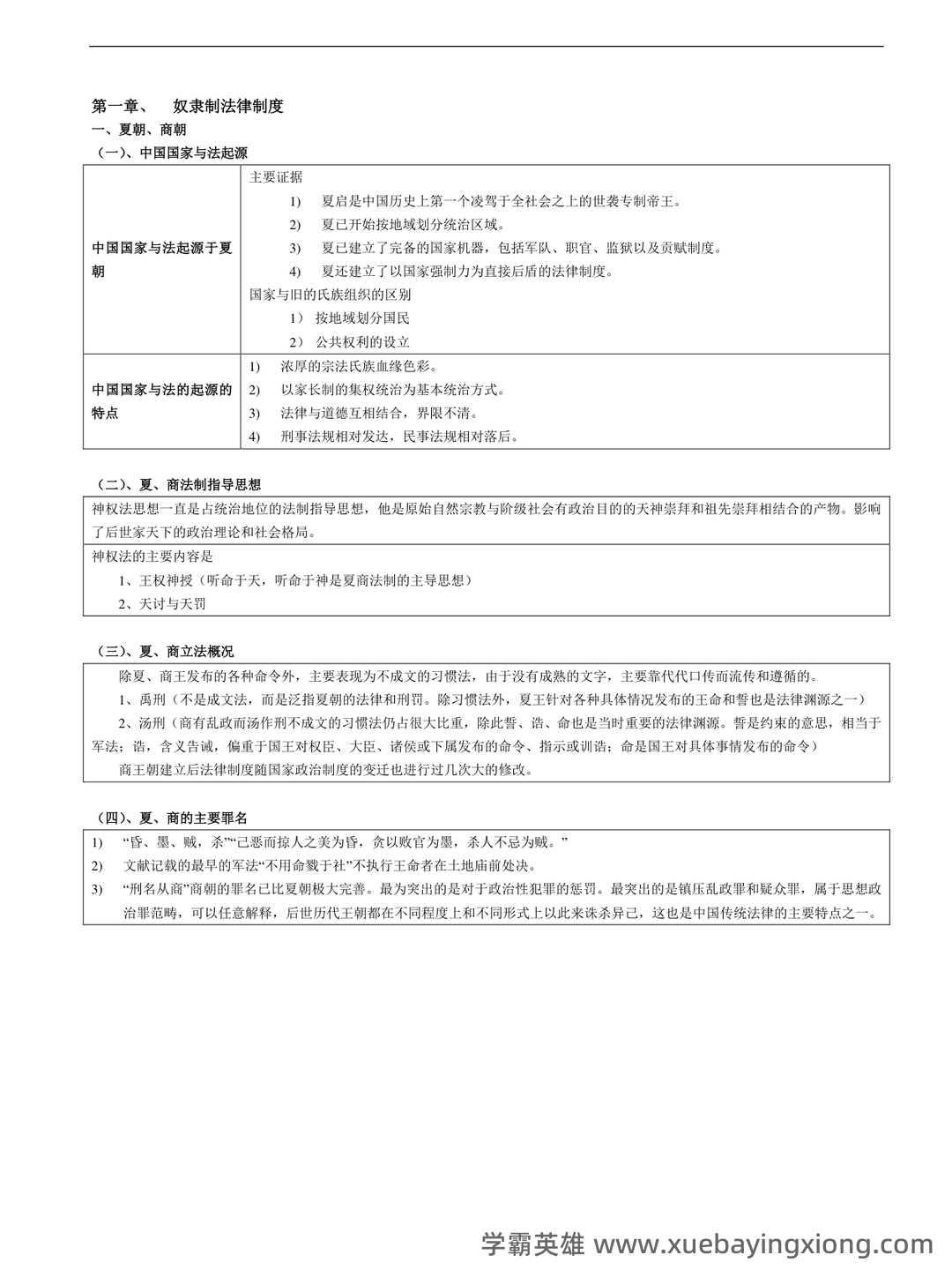

中国法制史:高分笔记、重点、名词解释及题库总结 中国法制史是一门研究中国古代社会从原始社会到清朝的法律制度发展历程的学科。它不仅仅是法律条文的堆砌,更是理解中国历史、文化和社会发展脉络的关键。通过对中国法制史的学习,我们能深刻理解中华文明的根基。 早期法制,如《夏则》、《商命》等,体现了原始社会部落争斗的结果,以及对社会秩序的初步规制。这些法典的制定,标志着中国社会从口传习惯转向文字记录,并逐渐形成了具有一定约束力的法律体系。值得关注的是,《夏则》中“父权”思想的深刻影响。 随后,随着社会的发展,秦汉时期建立了一部完整的法典——《秦律》,对中国社会产生了深远的影响。它标志着中国古代法制史进入了一个高峰,也奠定了中国古代法制的基础。特别是“法家”思想,强调法治、刑罚,对中国社会管理产生了深刻的影响。 隋唐时期,法制进一步完善,并吸收了周边国家的一些法律制度,形成了更加多元化的法制体系。此时的“律”法更加注重实际,更加灵活,也体现了社会发展的需要。 清朝时期,由于社会矛盾日益突出,传统的法律制度逐渐衰落。后期,政府采取了一些“临时法”等措施,但都无法根本解决问题。 题库重点 法家思想:强调法治、刑罚,是早期中国法制的核心思想。 “律”的演变:从《夏则》到《秦律》,再到清朝的“临时法”,体现了中国古代法制不断发展变化的过程。 法制与社会变革:中国法制的发展,往往与当时的社会变革密切相关,反映了社会矛盾、阶级矛盾等对法制的影响。 名词解释 “律”:指古代法律条文,是维系社会秩序的重要工具。 “法家”:指秦朝的统治思想,强调法治、刑罚,追求社会秩序的稳定。 总而言之,中国法制史是一门充满魅力的学科,它不仅提供了学习法律知识的基础,更重要的是它帮助我们理解中国历史文化的深厚底蕴。

展开

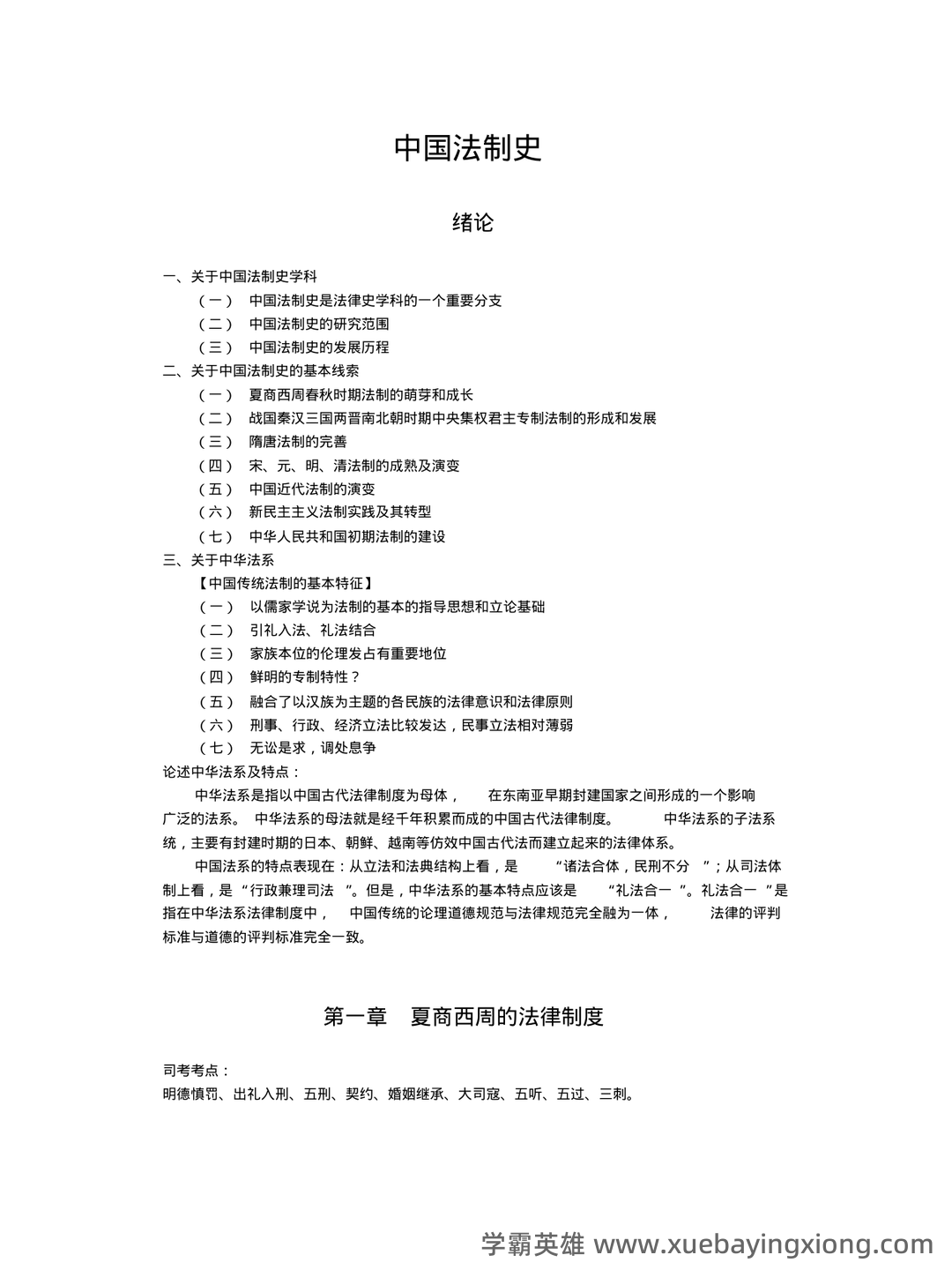

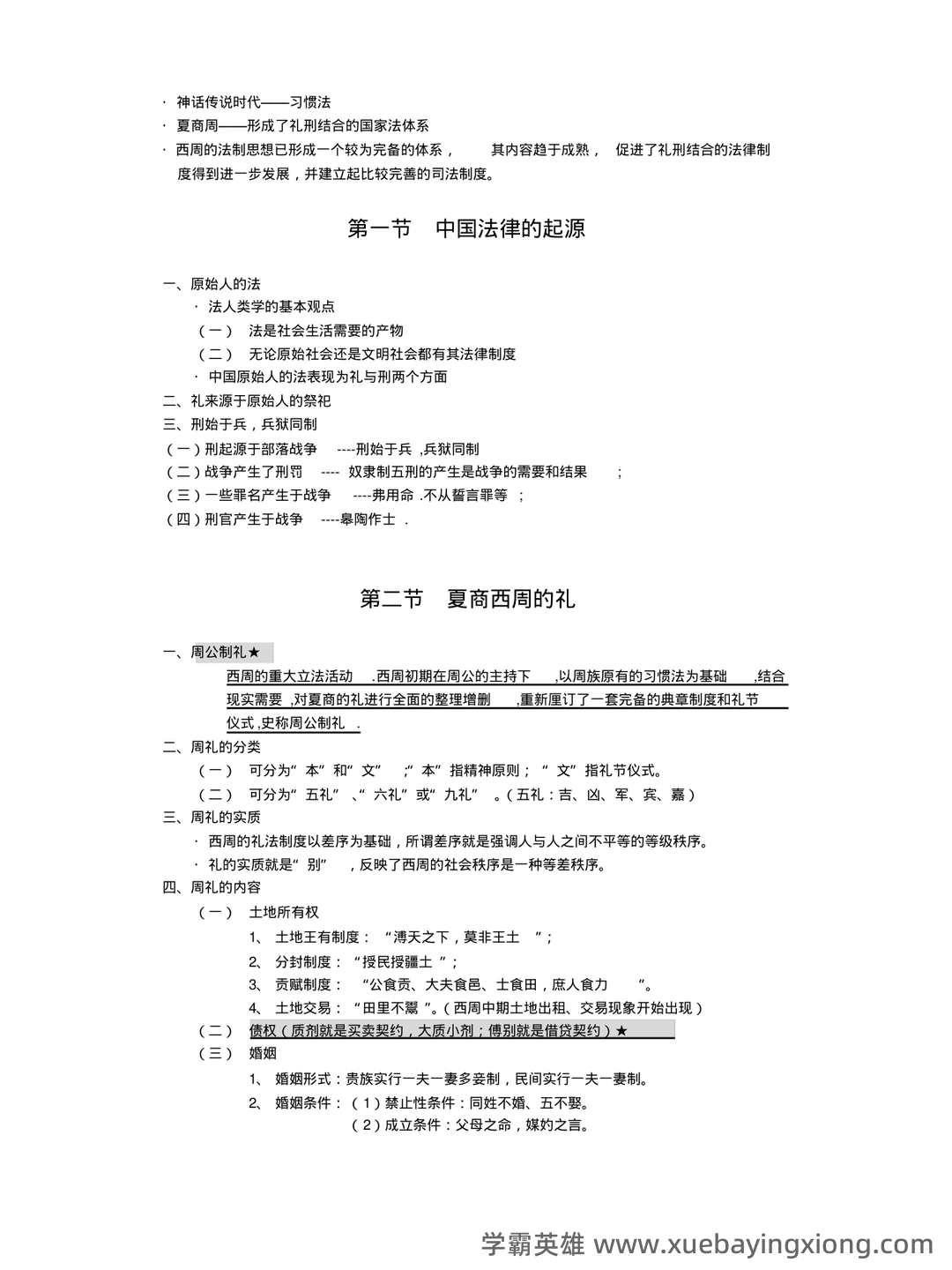

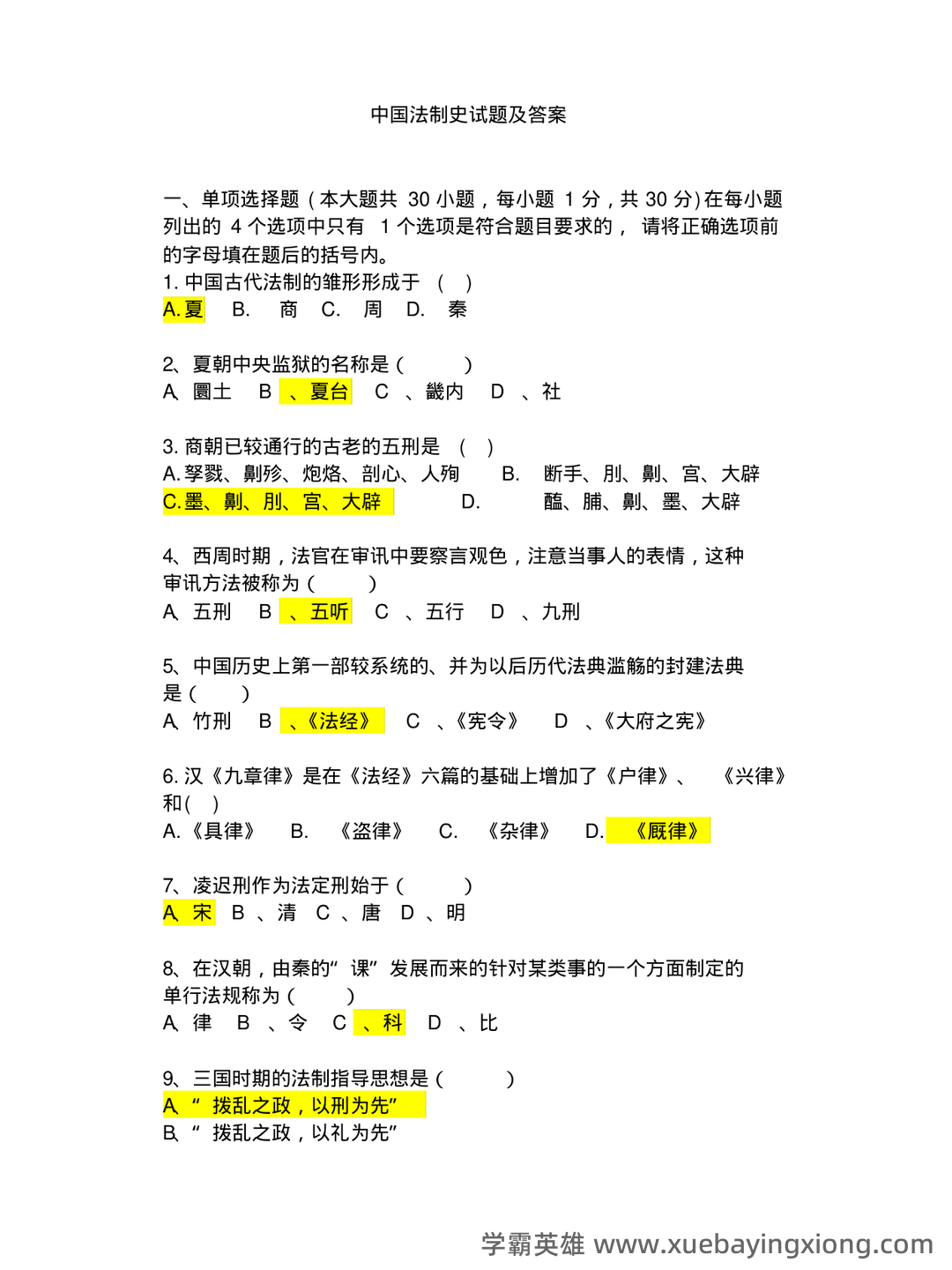

中国法制史

2025-07-08

13次阅读

资料获取方式

温馨提示:登录学霸英雄官网后可获取更多大学生必备科目和考证等复习备考资料!