第 1 页 / 共 11 页

第 2 页 / 共 11 页

第 3 页 / 共 11 页

第 4 页 / 共 11 页

第 5 页 / 共 11 页

第 6 页 / 共 11 页

第 7 页 / 共 11 页

第 8 页 / 共 11 页

第 9 页 / 共 11 页

第 10 页 / 共 11 页

第 11 页 / 共 11 页

中国法制史重点笔记知识点总结期末试题及答案

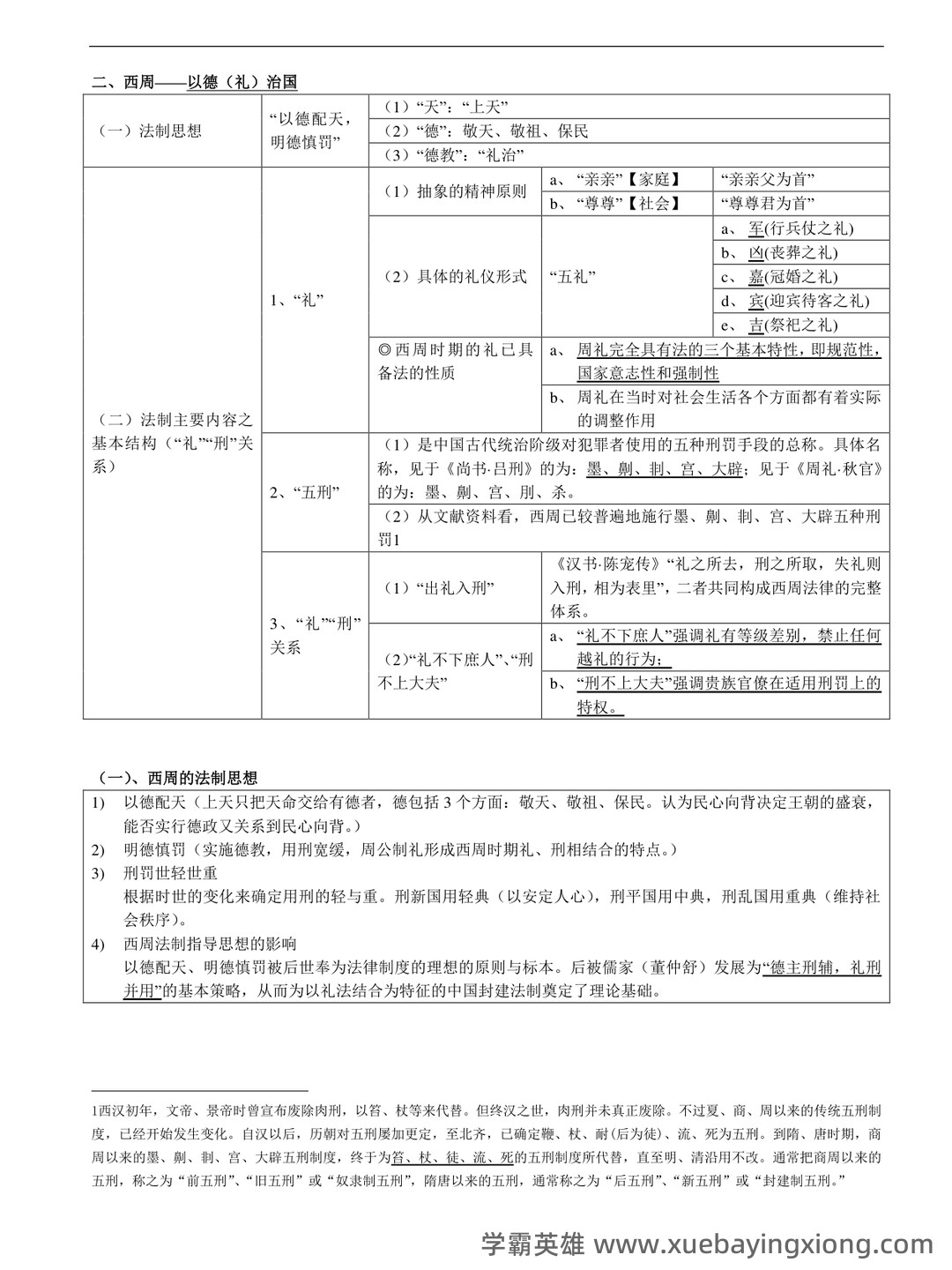

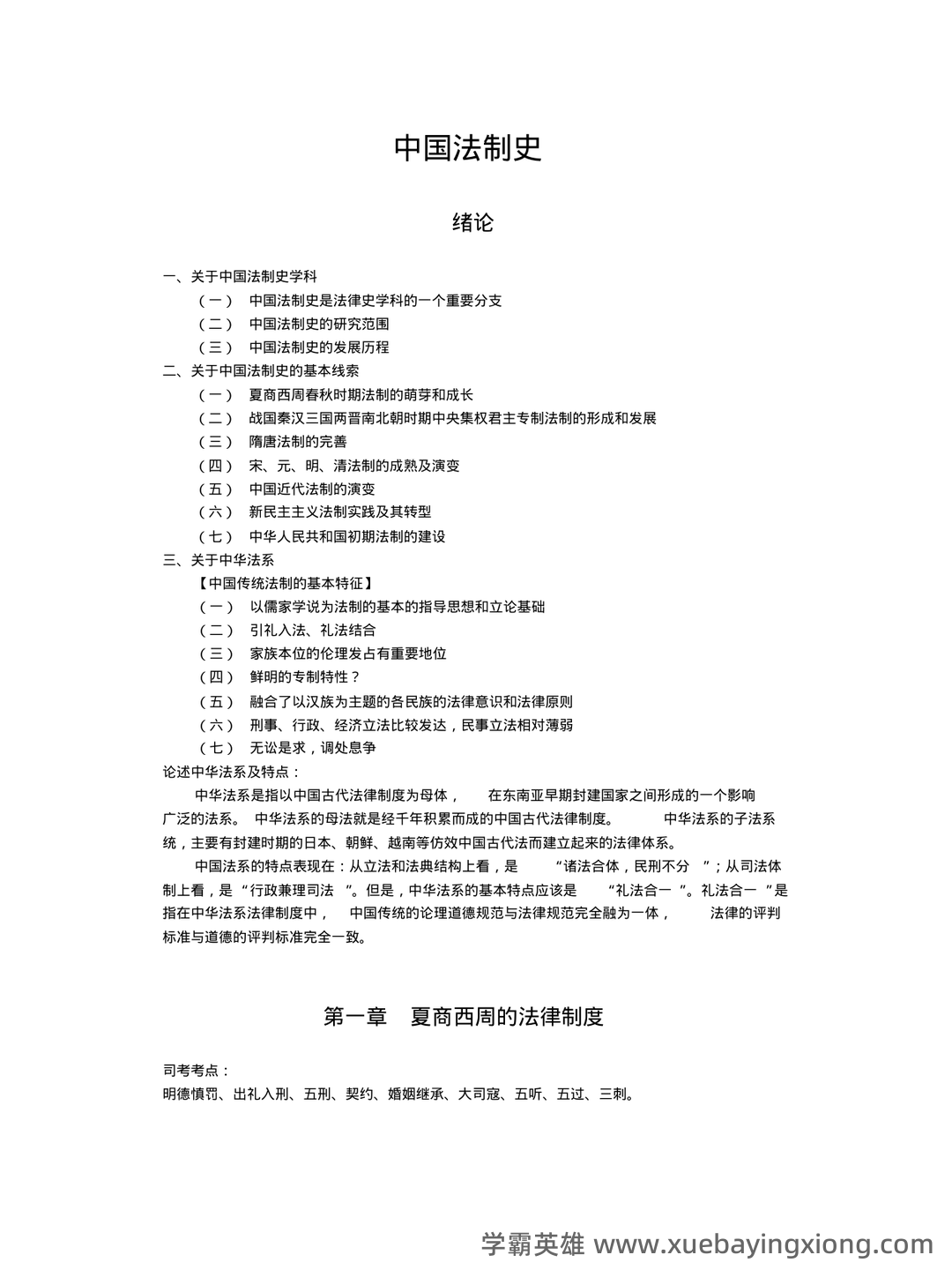

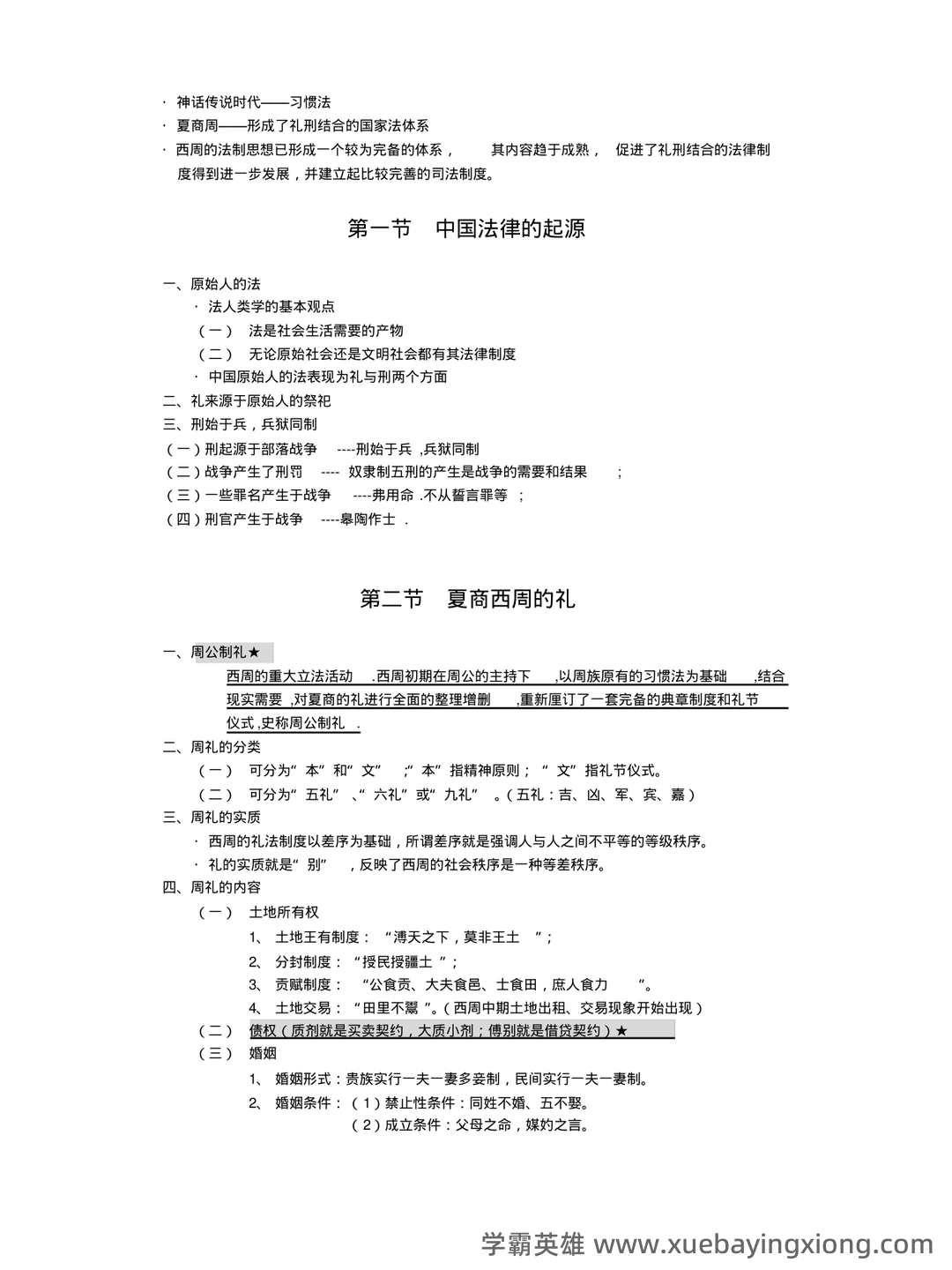

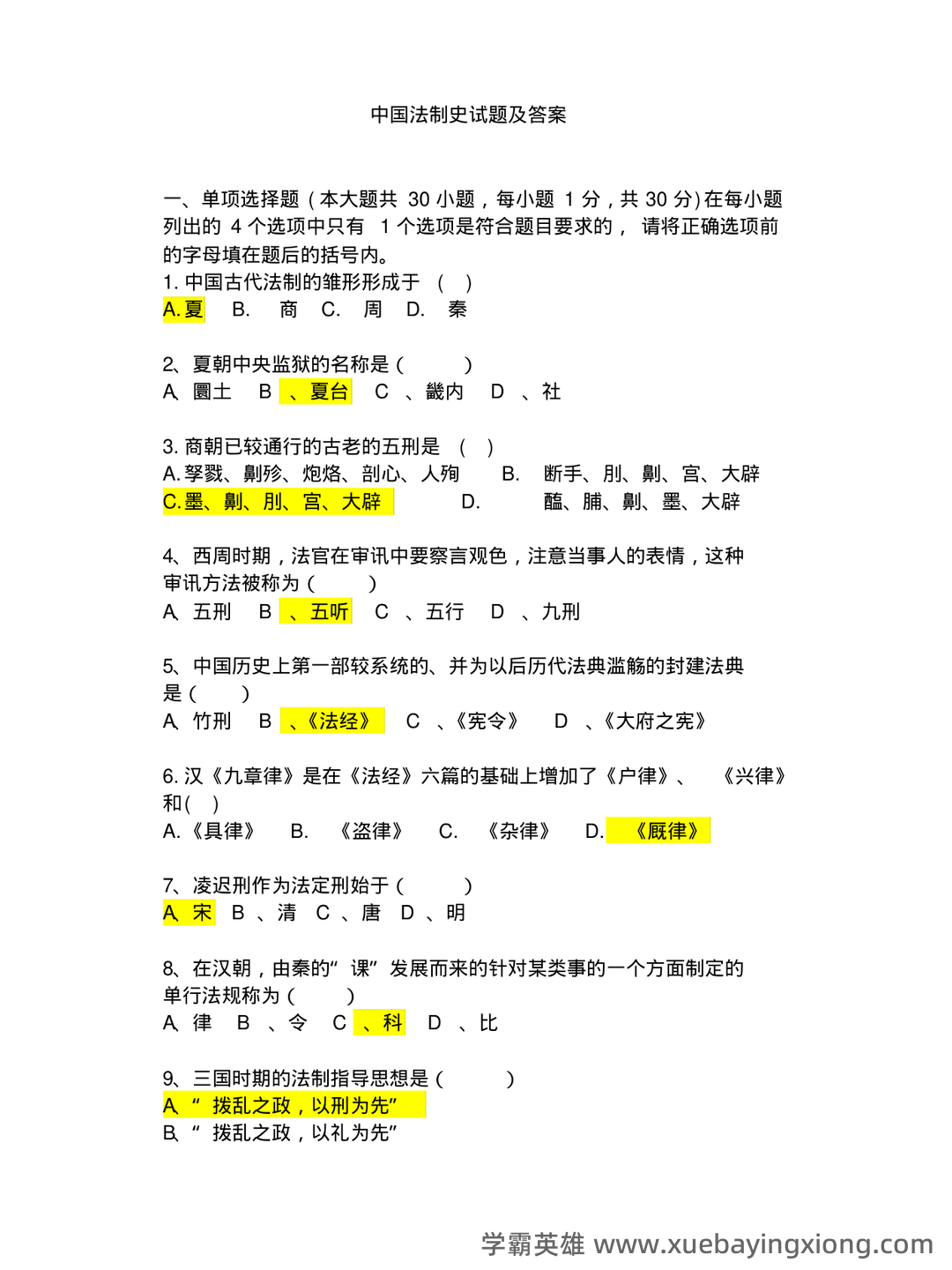

中国法制史重点笔记知识点总结期末试题及答案 中国法制史,一个厚重而复杂的学科,它不仅仅是法律条文的堆砌,更是中华文明发展进程的凝结与反思。理解其核心,无疑是期末考点上的关键。首先,我们要明确“中国法制史”的定义:它研究的是中国自古以来,从未曾中断的法制发展过程,以及这种过程对社会、政治、经济的影响。 早期法制,尤其是在夏商周时期,呈现出“以礼治国”的特点。例如,周礼的建立,体现了等级制度和伦理道德的规范,奠定了中国古代社会的基本法制框架。这段时期,法律主要以祭祀、占卜等方式来规范社会秩序,强调“君权神授”,权力根源建立在道德和神灵之上。 春秋战国时期,诸侯割据,法家思想兴起,如韩非子的“法治”思想,主张以法为核心,强调法律的强制性和权威性,提出了“事上须轻,刑相甚,以考治人”的治国理念。这与先前的“礼法并用”形成了鲜明对比,也预示了法治思想的萌芽。 秦汉时期,秦始皇“法家专制”的推行,确立了“法治”的原则,完善了法律制度,如《礼记·内则》对“法令”的规定,体现了对法律的重视。汉代继承了秦律,并发展出“推恩令”等行政手段,进一步加强了中央集权。 隋唐时期,法制逐渐完善,设立的“六部律”奠定了唐律的基础,对后世影响深远。但同时,地方势力对中央集权构成挑战,法制发展也因此受到一定限制。 宋元时期,虽然元朝在法律制度上存在一定程度的妥协,但宋朝的“市事官”制度,体现了对商业活动的规范,也标志着法制在经济领域的探索。 总而言之,中国法制史的精髓在于其不断演变与适应。从“礼法并用”到“法治”,再到不同时期的侧重点,每一阶段都反映了特定历史时期的社会需求和政治思潮。熟练掌握这些关键节点,才能在期末考试中取得优异成绩。

展开

中国法制史

2025-07-08

15次阅读

资料获取方式

温馨提示:登录学霸英雄官网后可获取更多大学生必备科目和考证等复习备考资料!