第 1 页 / 共 17 页

第 2 页 / 共 17 页

第 3 页 / 共 17 页

第 4 页 / 共 17 页

第 5 页 / 共 17 页

第 6 页 / 共 17 页

第 7 页 / 共 17 页

第 8 页 / 共 17 页

第 9 页 / 共 17 页

第 10 页 / 共 17 页

第 11 页 / 共 17 页

_第1页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 12 页 / 共 17 页

_第2页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 13 页 / 共 17 页

_第1页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 14 页 / 共 17 页

_第2页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 15 页 / 共 17 页

第 16 页 / 共 17 页

第 17 页 / 共 17 页

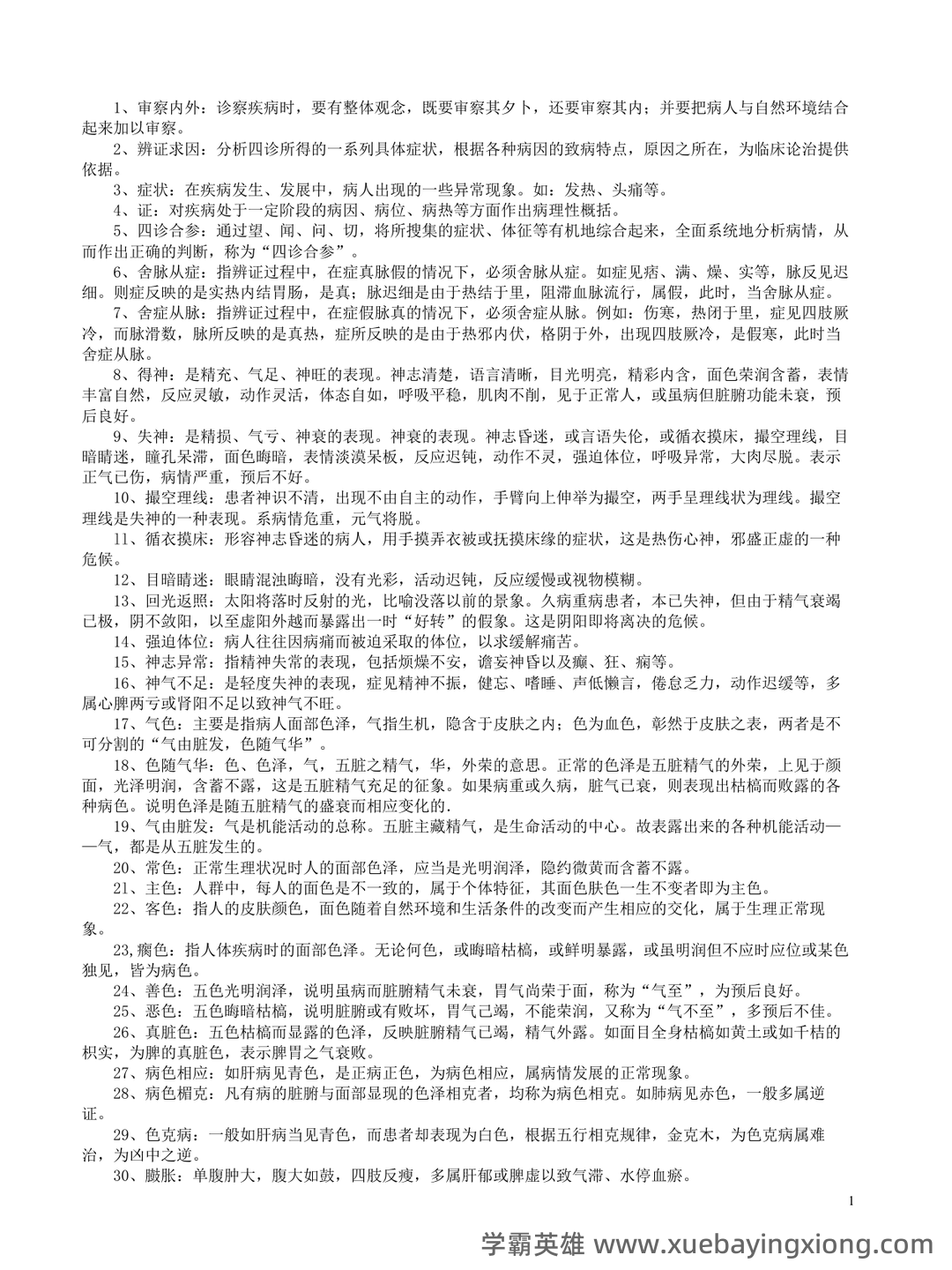

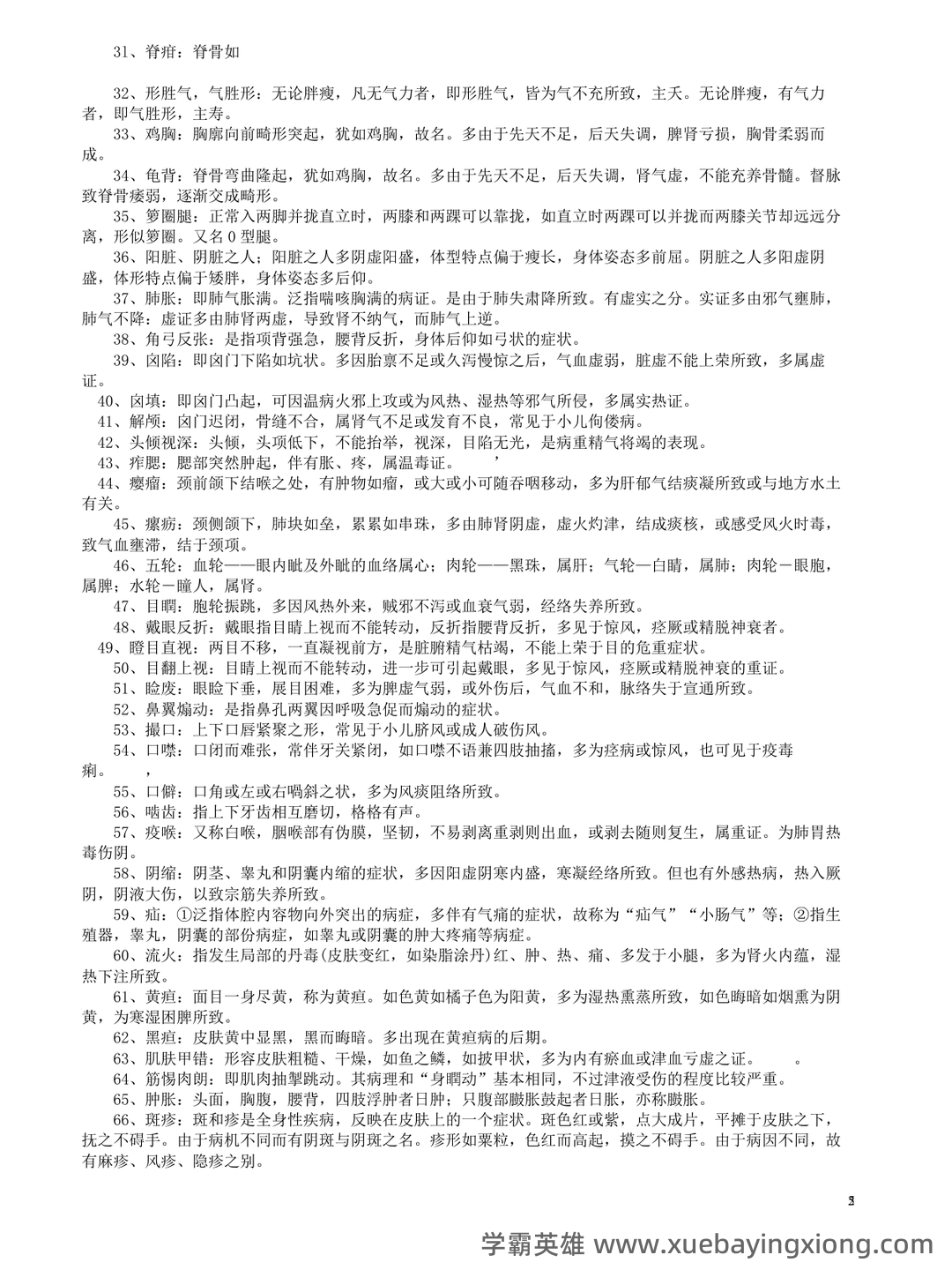

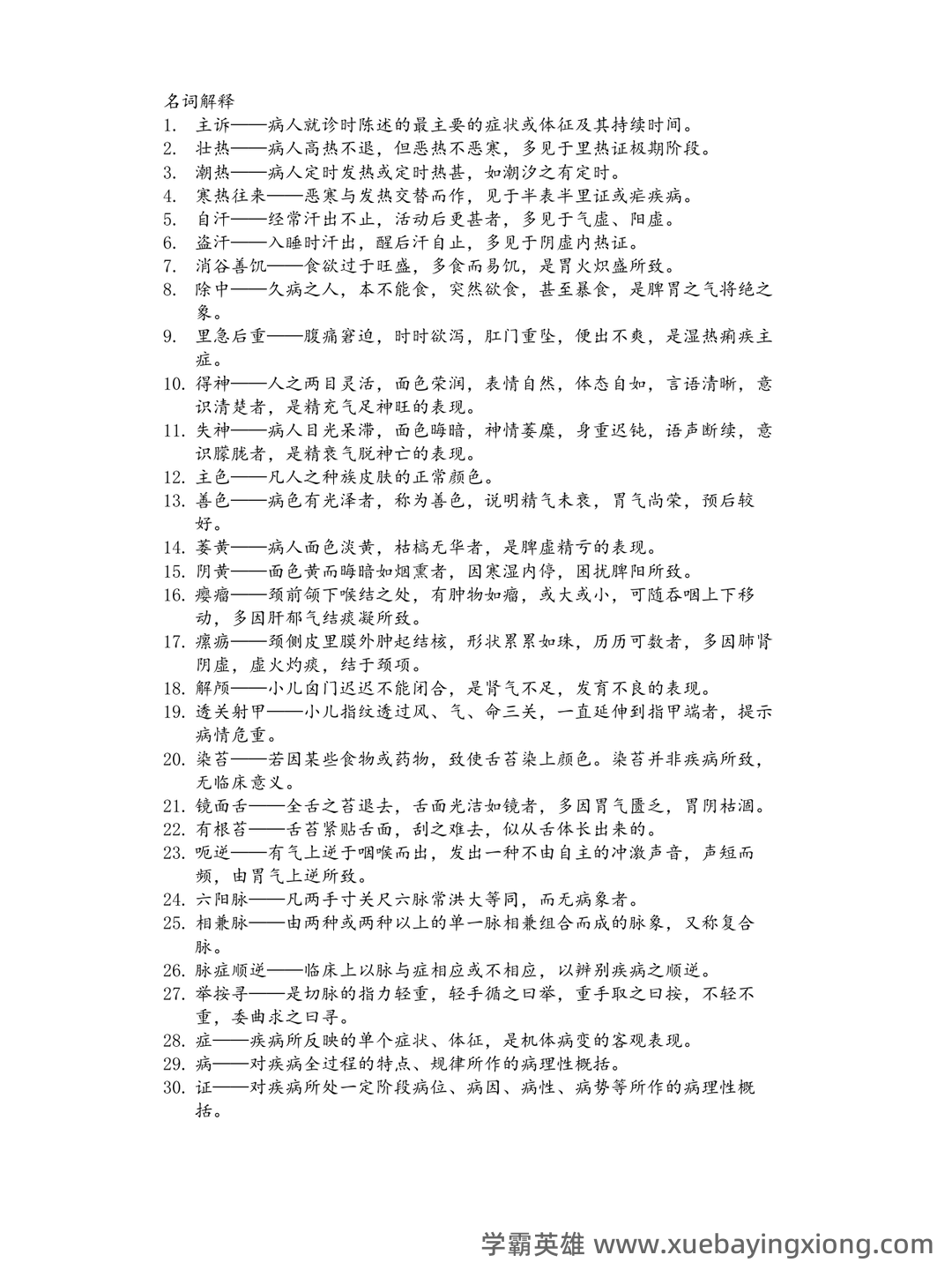

中医诊断学名词解释

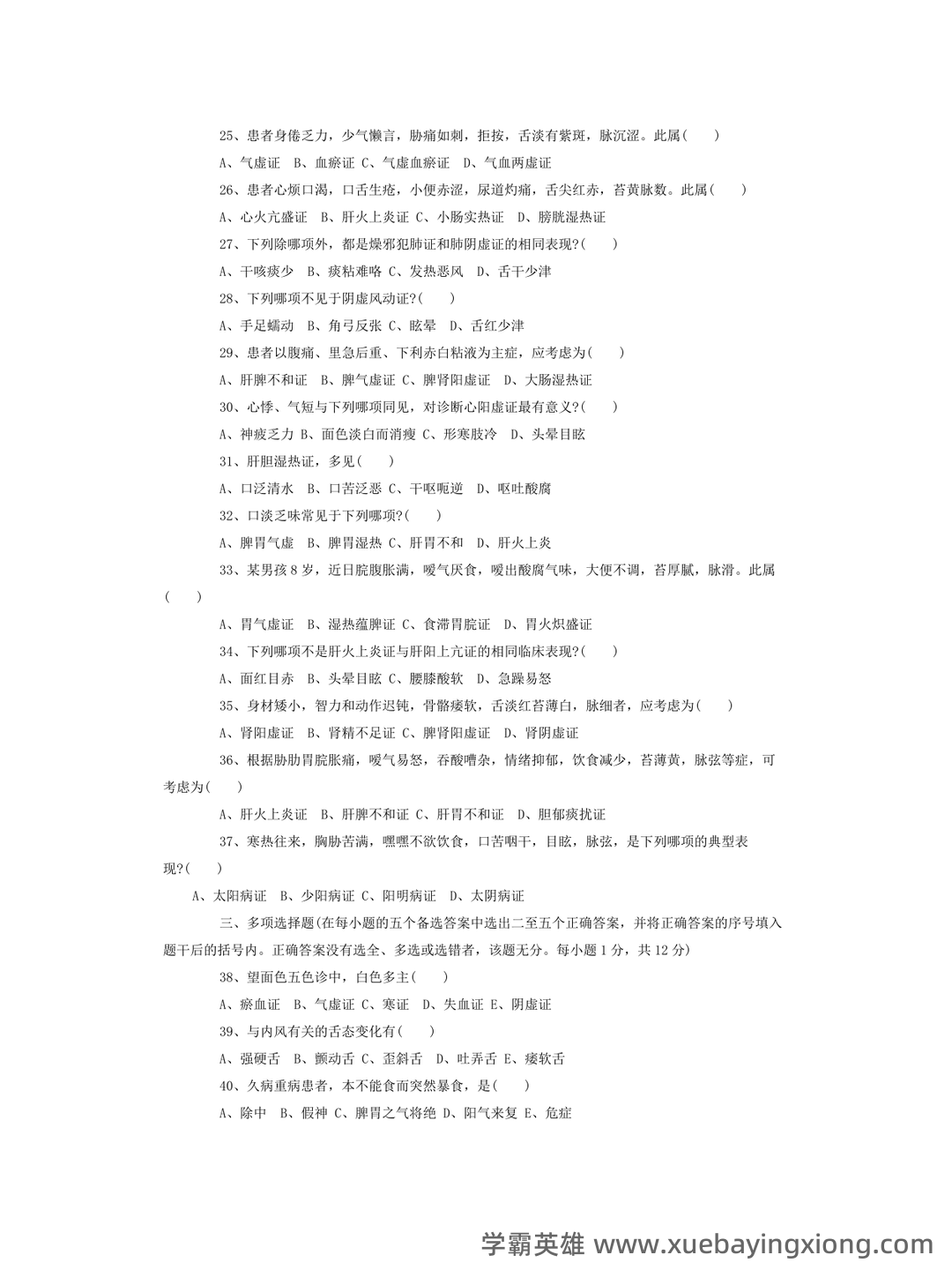

中医诊断学名词解释 中医诊断学,简单来说,就是通过对患者的各种症状、体征、舌象、脉象等信息的综合分析,最终确定病证,以便对症下药。它远比我们现在所理解的“看病”要复杂得多,更像是一种艺术和科学的结合。 核心在于“辨证”,辨证就是根据患者的体质、症状的性质、发展规律等,将其归类到不同的“证型”中。比如,我们常说的“阴虚”、“阳虚”、“气虚”、“血虚”等等,都是指不同的证型。理解这些证型,是中医诊断的关键所在。 “脉诊”是中医诊断中非常重要的一部分。通过触摸患者的脉搏,中医可以感受到脉的弦滑、细弱、结等不同情况,从而判断患者的脏腑功能状态。 不同的脉象,对应着不同的病证,例如“条神带脉”可能提示有惊惕不安的症状。 “舌诊”同样重要。舌的颜色、形状、苔质等,都能反映出患者的脏腑功能情况。比如,舌红则提示有热证,舌淡则提示有寒证。 “望诊”则通过观察患者的脸色、神色、面部表情等,来判断疾病的性质和严重程度。 比如,脸色苍白可能提示有血虚证。 最终,通过对以上三者(望、闻、问)的综合分析,中医医生就能做出准确的诊断,并制定相应的治疗方案。 这看似复杂的过程,其实蕴含着丰富的经验和智慧。

展开

中医诊断学

2025-07-07

16次阅读

资料获取方式

温馨提示:登录学霸英雄官网后可获取更多大学生必备科目和考证等复习备考资料!