第 1 页 / 共 17 页

第 2 页 / 共 17 页

第 3 页 / 共 17 页

第 4 页 / 共 17 页

第 5 页 / 共 17 页

第 6 页 / 共 17 页

第 7 页 / 共 17 页

第 8 页 / 共 17 页

第 9 页 / 共 17 页

第 10 页 / 共 17 页

第 11 页 / 共 17 页

_第1页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 12 页 / 共 17 页

_第2页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 13 页 / 共 17 页

_第1页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 14 页 / 共 17 页

_第2页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 15 页 / 共 17 页

第 16 页 / 共 17 页

第 17 页 / 共 17 页

《中医诊断学》考点精华总结(完美打印版)11

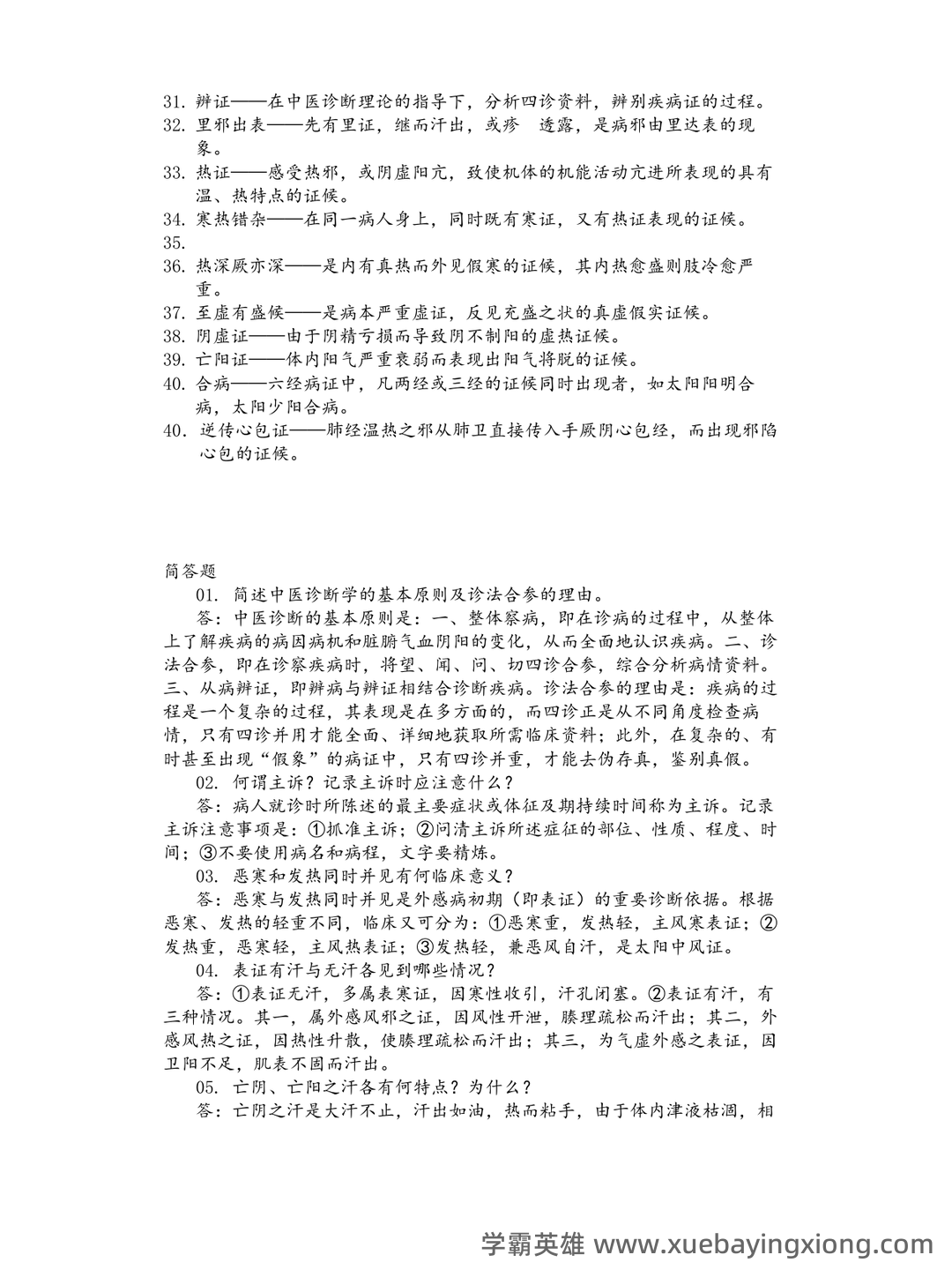

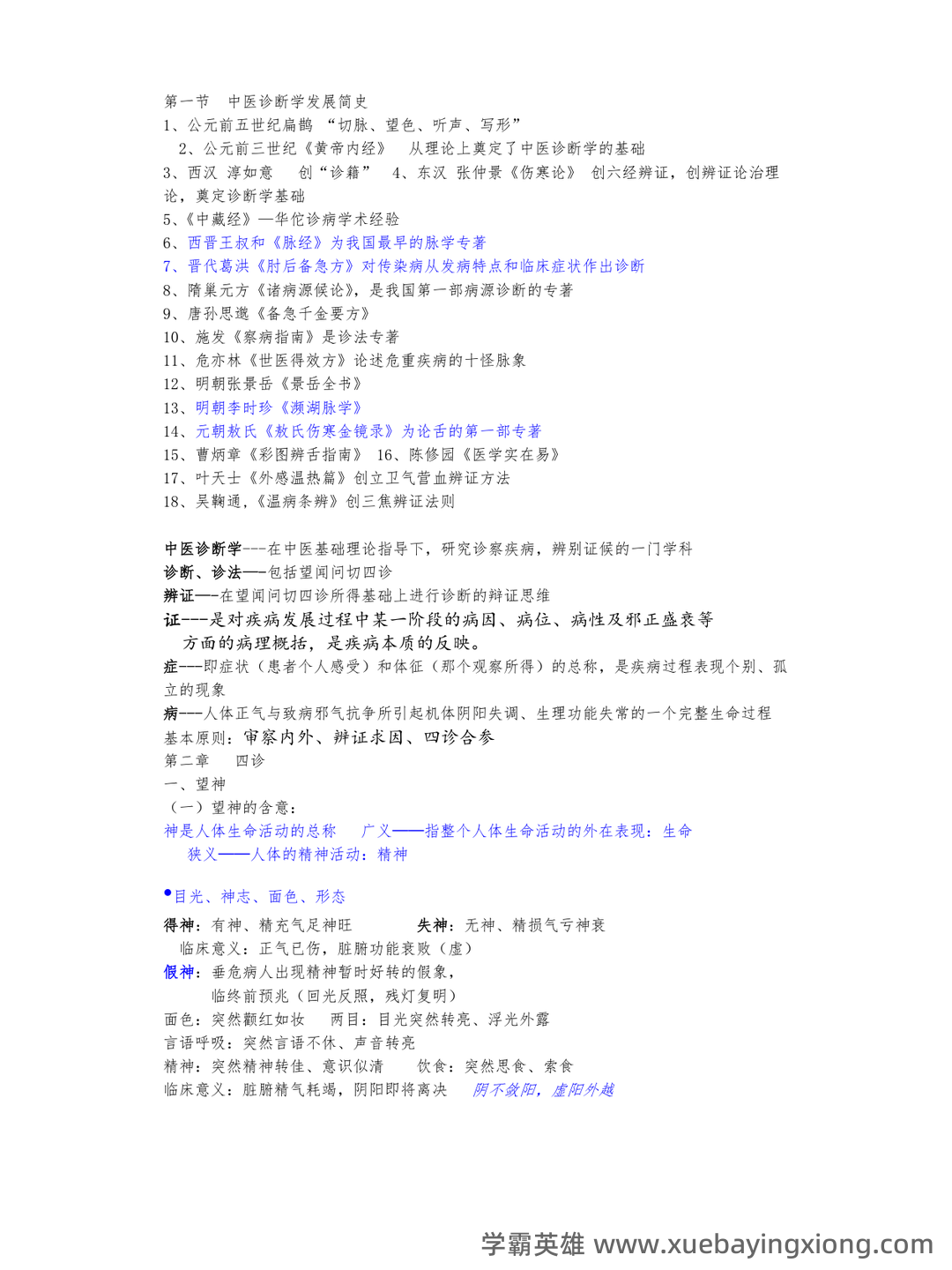

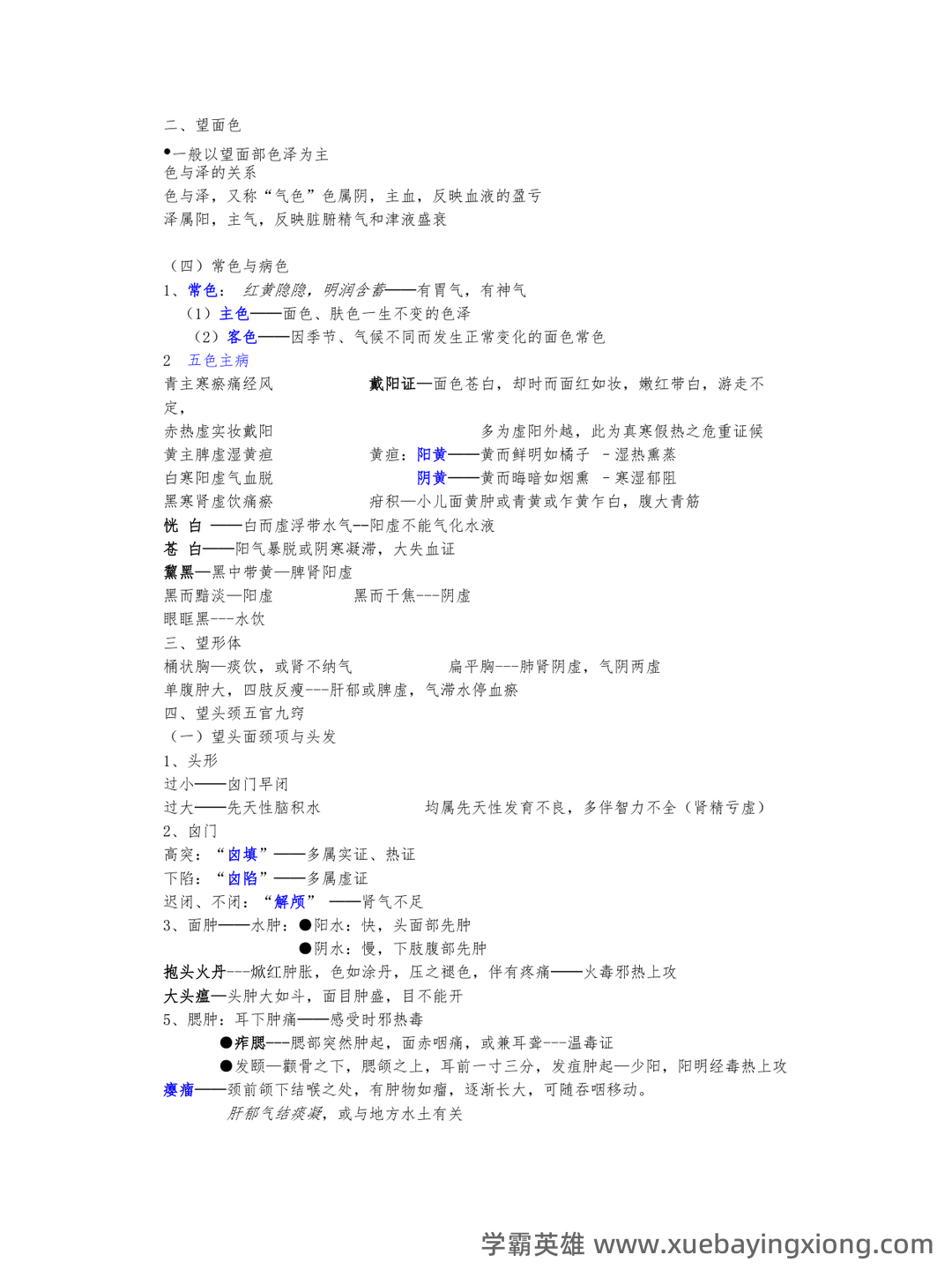

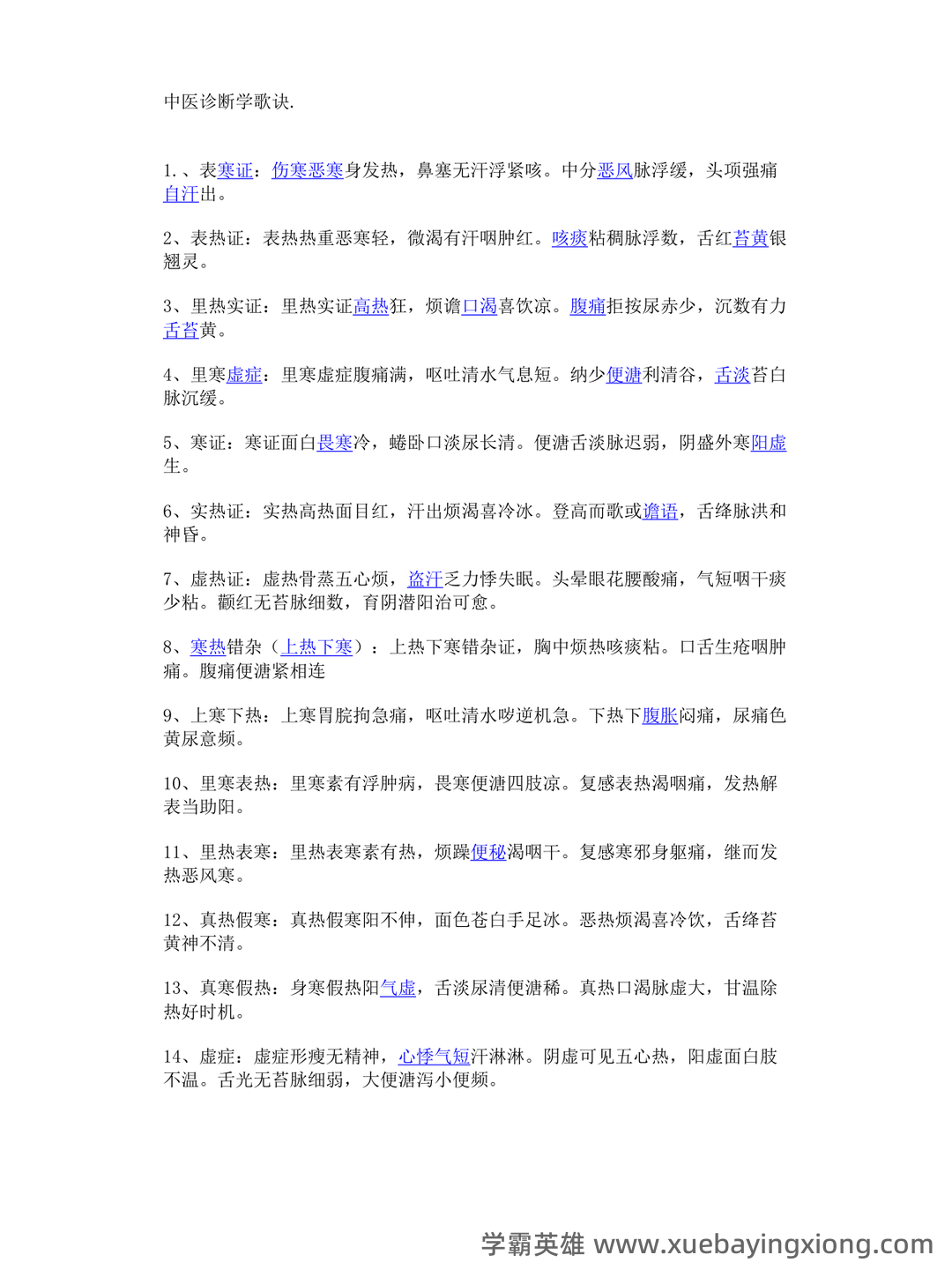

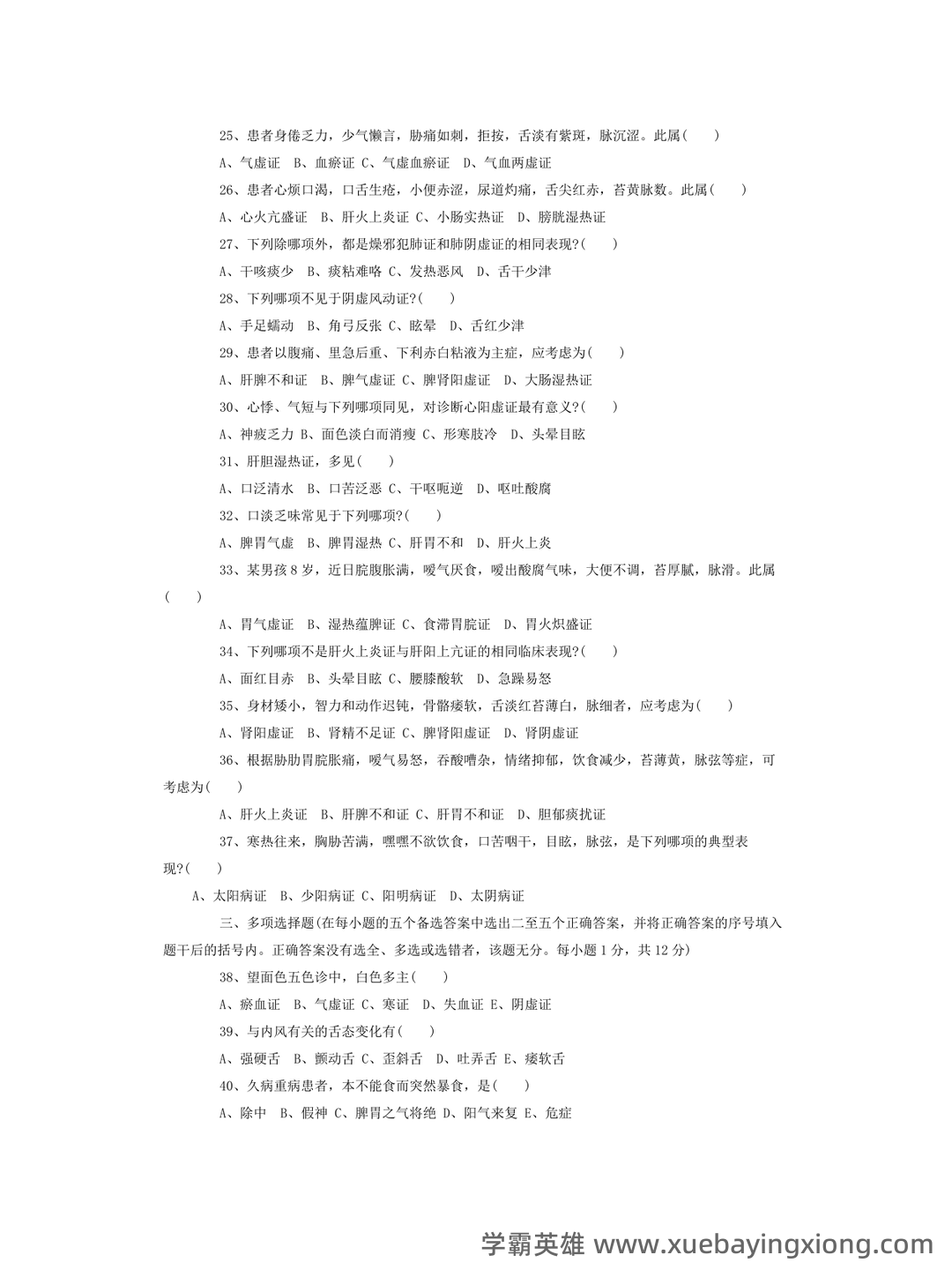

中医诊断学考点精华总结(完美打印版)11 中医诊断学,这门看似古老的学问,实则蕴含着一套严谨的逻辑体系。它不仅仅是简单的症状描述,更是一种对人体整体的全面认识和判断。考点集中,助力你更高效备考。 首先,要牢固掌握“望、闻、问、切”四诊的根本原则。 “望”是指观察患者的面色、形态、神情等,这些都能够反映出内在的病理变化。“闻”则关注患者的特殊气味,如腐臭、腥臭等,往往能迅速定位病症。“问”是获取信息的重要手段,了解病史、症状、伴随症状等,是构建诊断框架的关键。“切”则是通过脉诊和切诊,这是中医诊断的核心环节。 脉诊,尤其是中脉的辨证,是中医诊断的核心技术之一。需要重点掌握六经脉的辨别,以及不同病症对脉象的影响。 例如,在“望”中,面色苍白往往提示气血不足;在“问”中,询问患者的食欲、睡眠情况,有助于判断病症的性质。 其次,辨证论治是中医诊断的最终目标。 诊断的准确性,就决定了治疗方案的有效性。 考点中,辨别“阳虚”、“阴虚”、“气虚”、“血虚”、“寒证”、“热证”等常见病证的辨别方法至关重要。 很多时候,看似细微的差异,比如患者的舌苔,也可能暗示着病证的微妙变化。 此外, 了解不同病症对阴阳、气血、津液等因素的偏重,以及对脏腑功能的影响,也是理解中医诊断的关键。 掌握了这些考点,相信你一定能在中医诊断学考试中取得优异成绩!

展开

中医诊断学

2025-07-07

13次阅读

资料获取方式

温馨提示:登录学霸英雄官网后可获取更多大学生必备科目和考证等复习备考资料!