第 1 页 / 共 17 页

第 2 页 / 共 17 页

第 3 页 / 共 17 页

第 4 页 / 共 17 页

第 5 页 / 共 17 页

第 6 页 / 共 17 页

第 7 页 / 共 17 页

第 8 页 / 共 17 页

第 9 页 / 共 17 页

第 10 页 / 共 17 页

第 11 页 / 共 17 页

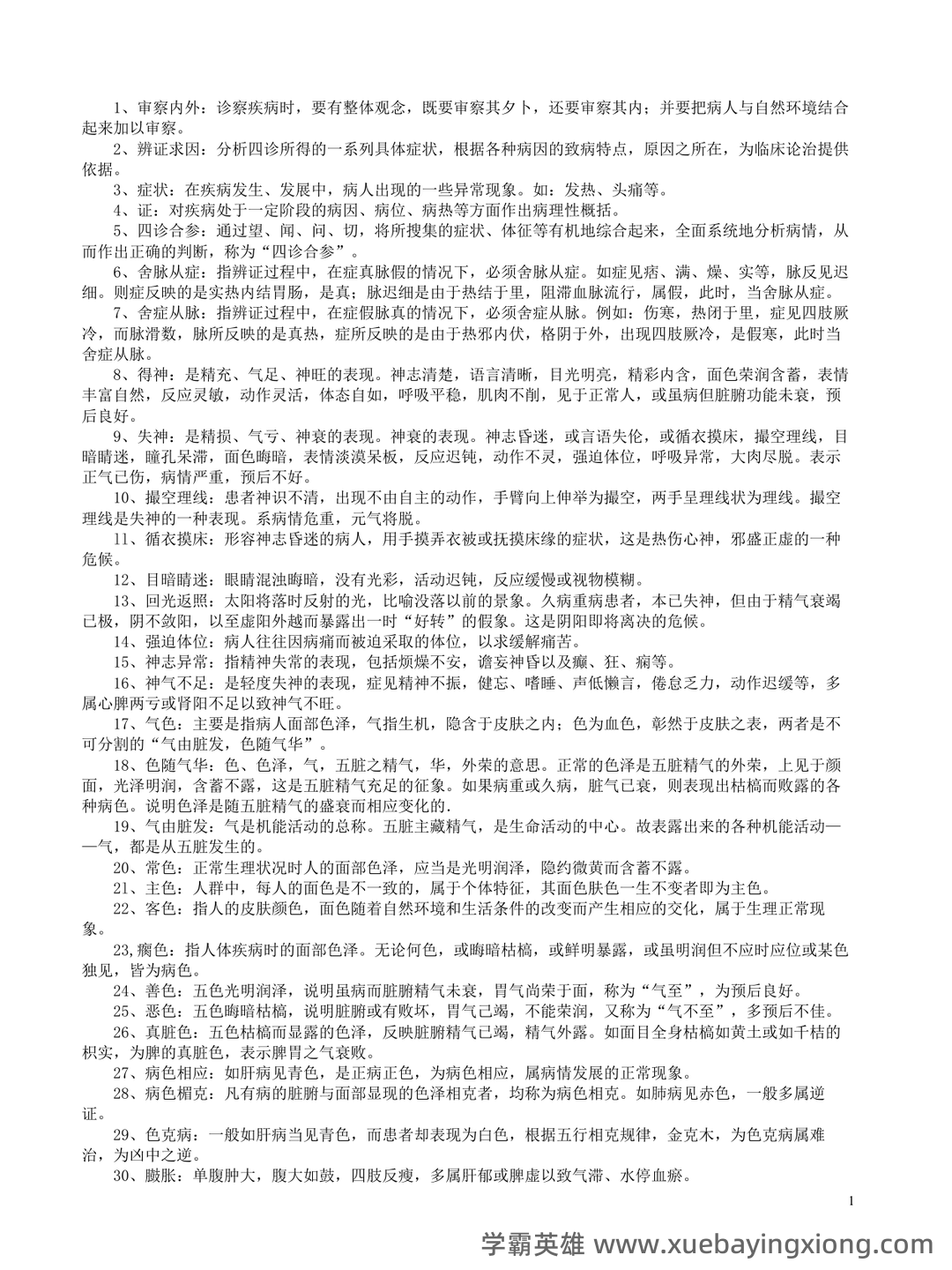

_第1页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 12 页 / 共 17 页

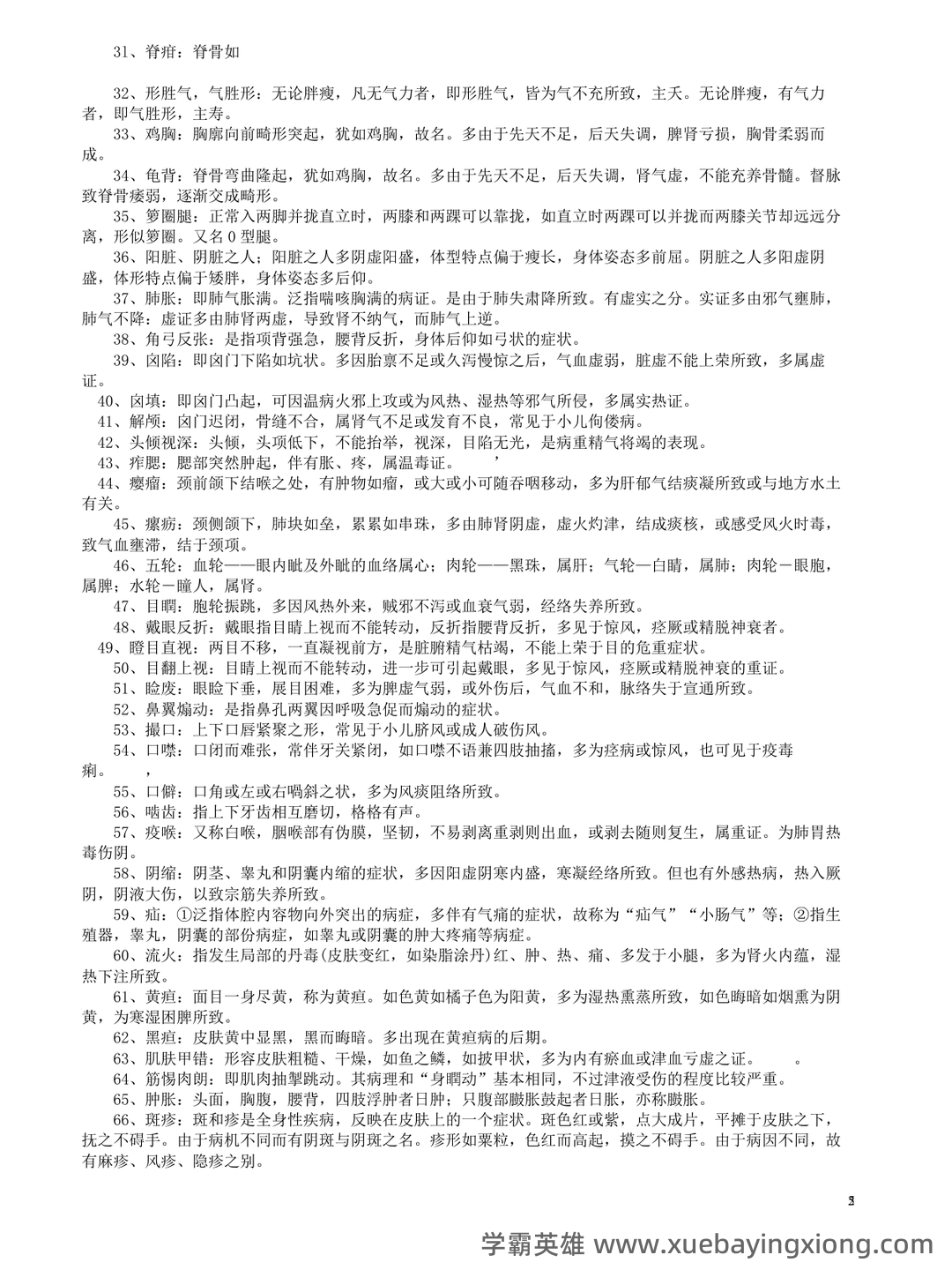

_第2页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 13 页 / 共 17 页

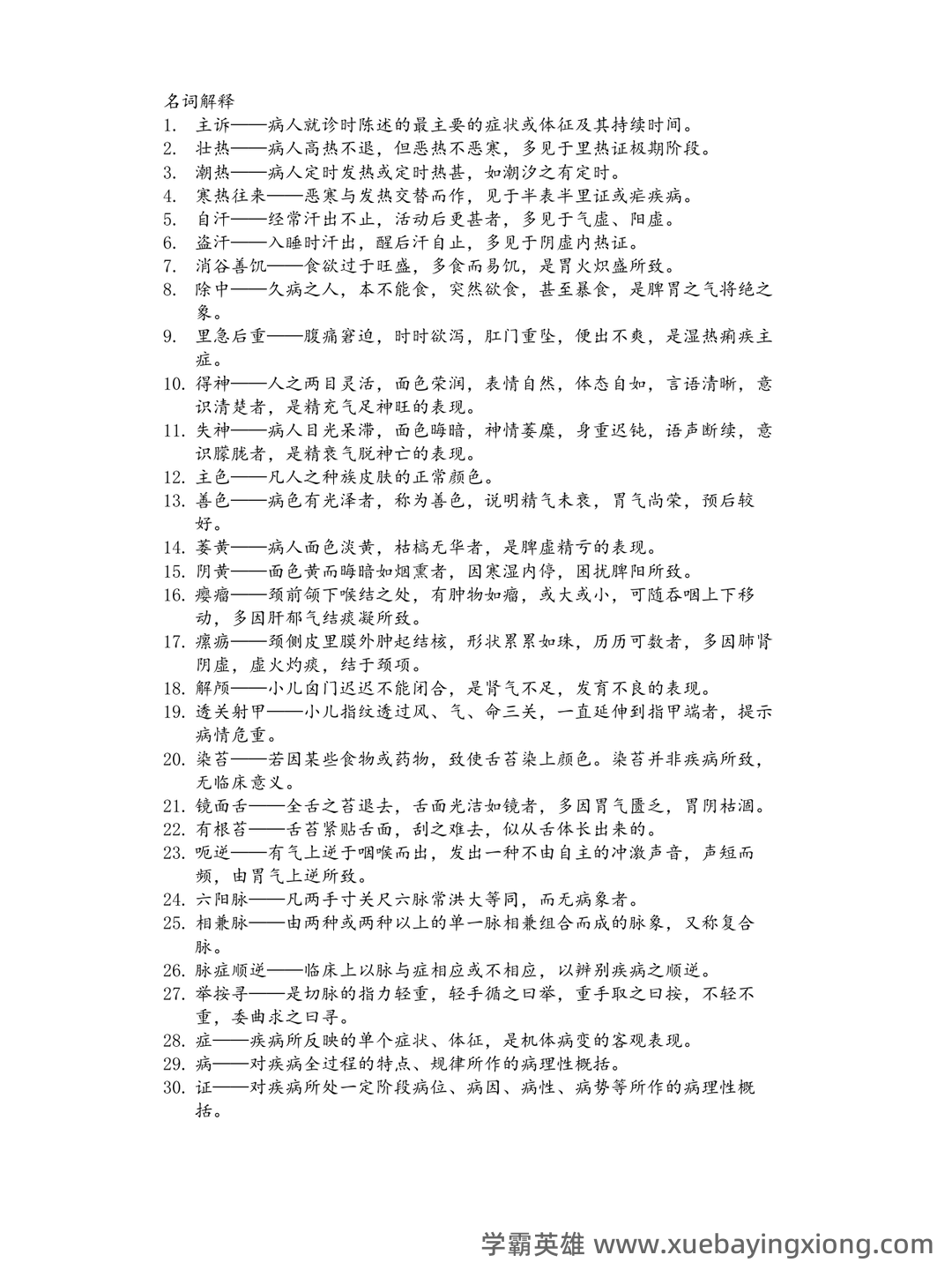

_第1页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 14 页 / 共 17 页

_第2页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 15 页 / 共 17 页

第 16 页 / 共 17 页

第 17 页 / 共 17 页

【中医诊断学知识点】重点总结+期末复习笔记

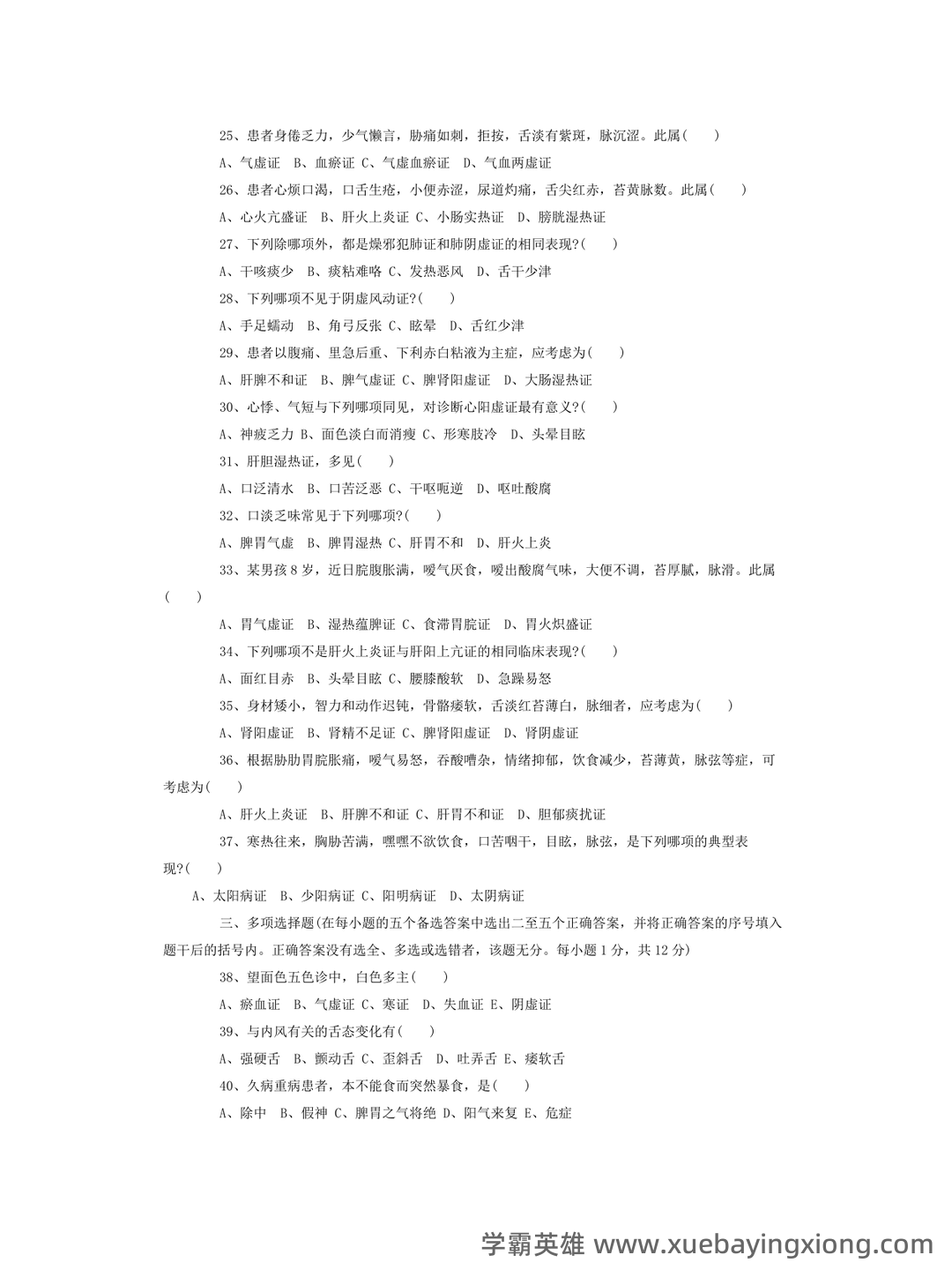

【中医诊断学知识点】重点总结+期末复习笔记 中医诊断,看似玄奥,实则建立在对人体、自然、社会关系的深刻理解之上。它不是简单的疾病描述,而是要把握病机,辨证施治。学习中医诊断学,首先要牢固掌握四诊合参的理论基础。四诊,即望、闻、问、切,每个环节都至关重要。望是观察,包括面色、神情、形态等,辨别病情的初步信息。闻是嗅探,注意患者散发的气味,如腐臭、焦臭等,有助于判断病机。 问是询问,通过提问了解患者的症状、病史、生活习惯等,是诊断的关键线索。切是探诊,包括脉诊和切诊。脉诊是诊断的重要手段,通过脉象判断脏腑气血的盛衰、停滞、虚实等。切诊则通过观察皮毛、舌苔等形态变化,辅助诊断。 关于脉诊,要熟悉六经脉的七种脉象:弦、迟、细、滑、凹、凹陷、结。还要掌握脉象的常见变化和病变。另外,舌诊更是中医诊断的“金睛玉验”,舌苔的颜色、厚薄、质地,能反映气血的通畅程度和脏腑的功能状态。 期末复习时,务必重视以下几点: 辨证思维是中医诊断的核心,要理解阴阳、五行、脏腑等概念,并将其运用到实际病例中。 熟练掌握各种脉象和舌苔的对应关系,并能灵活运用。 还要记住一些经典的辨证方案,例如“惊惕盗汗证”的辨证思路。 相信通过认真复习,你一定能取得好成绩!

展开

中医诊断学

2025-07-07

12次阅读

资料获取方式

温馨提示:登录学霸英雄官网后可获取更多大学生必备科目和考证等复习备考资料!