第 1 页 / 共 17 页

第 2 页 / 共 17 页

第 3 页 / 共 17 页

第 4 页 / 共 17 页

第 5 页 / 共 17 页

第 6 页 / 共 17 页

第 7 页 / 共 17 页

第 8 页 / 共 17 页

第 9 页 / 共 17 页

第 10 页 / 共 17 页

第 11 页 / 共 17 页

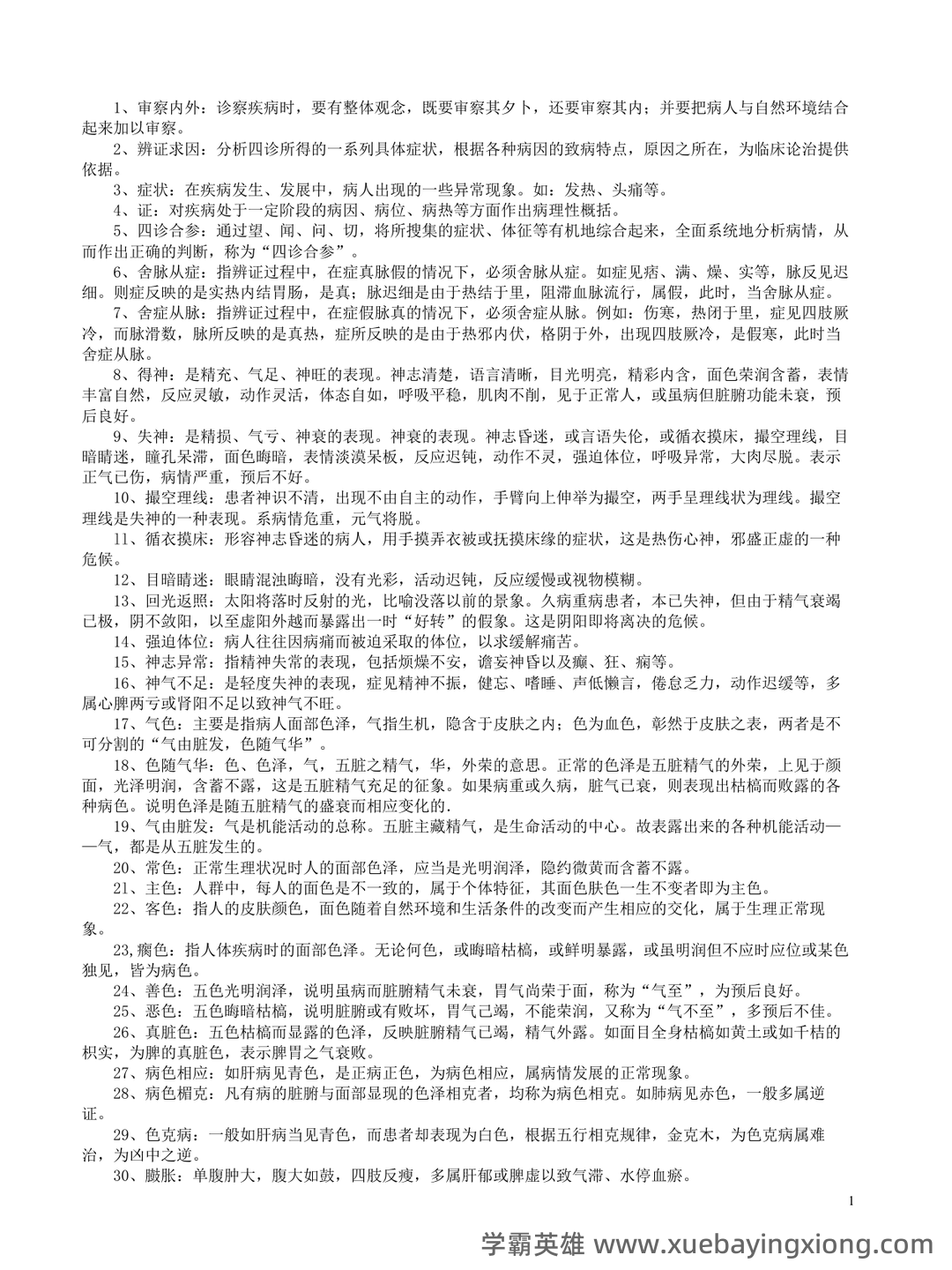

_第1页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 12 页 / 共 17 页

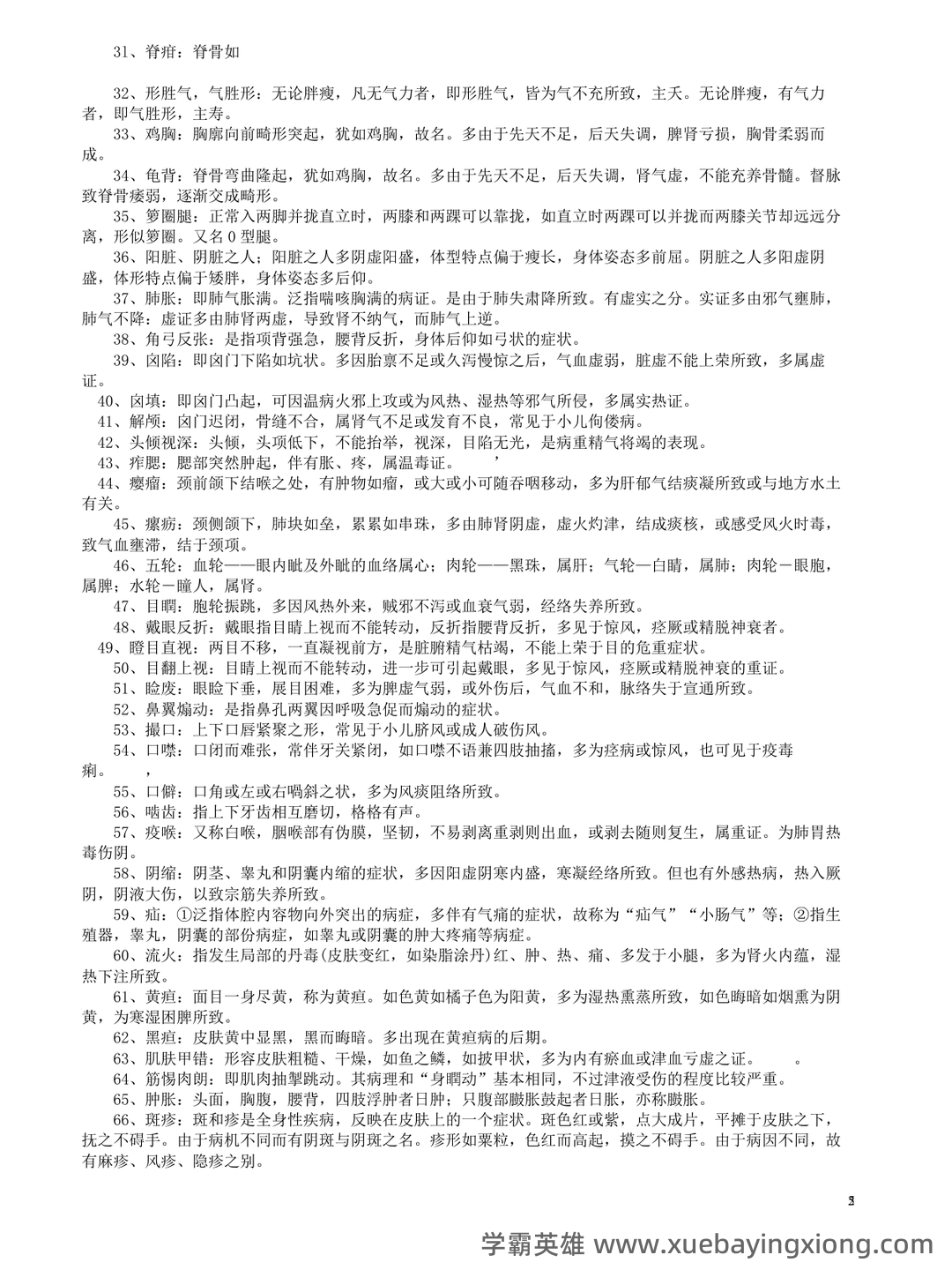

_第2页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 13 页 / 共 17 页

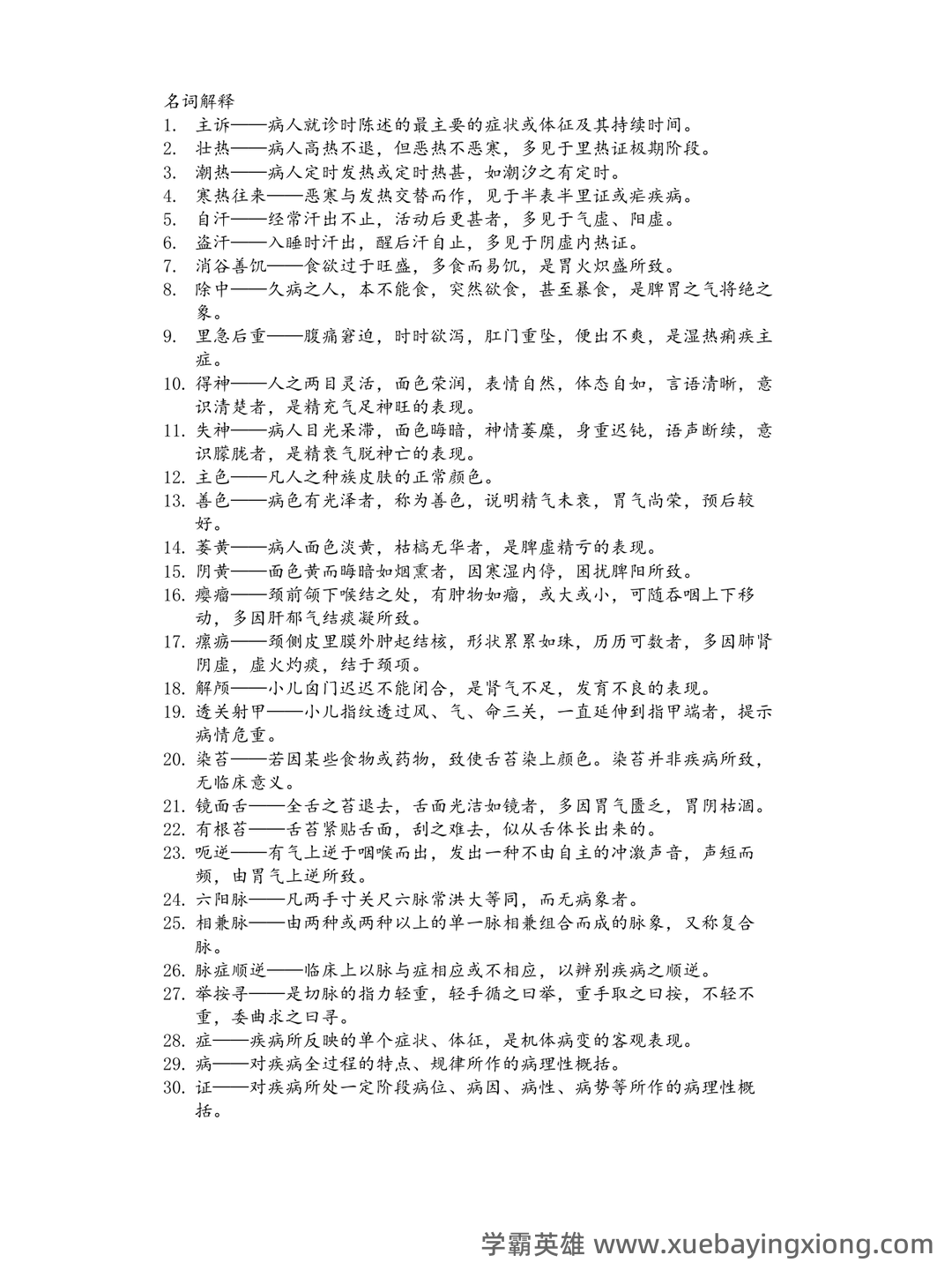

_第1页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 14 页 / 共 17 页

_第2页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 15 页 / 共 17 页

第 16 页 / 共 17 页

第 17 页 / 共 17 页

中医基础理论——中医诊断学完整笔记,精华收藏!中基必过

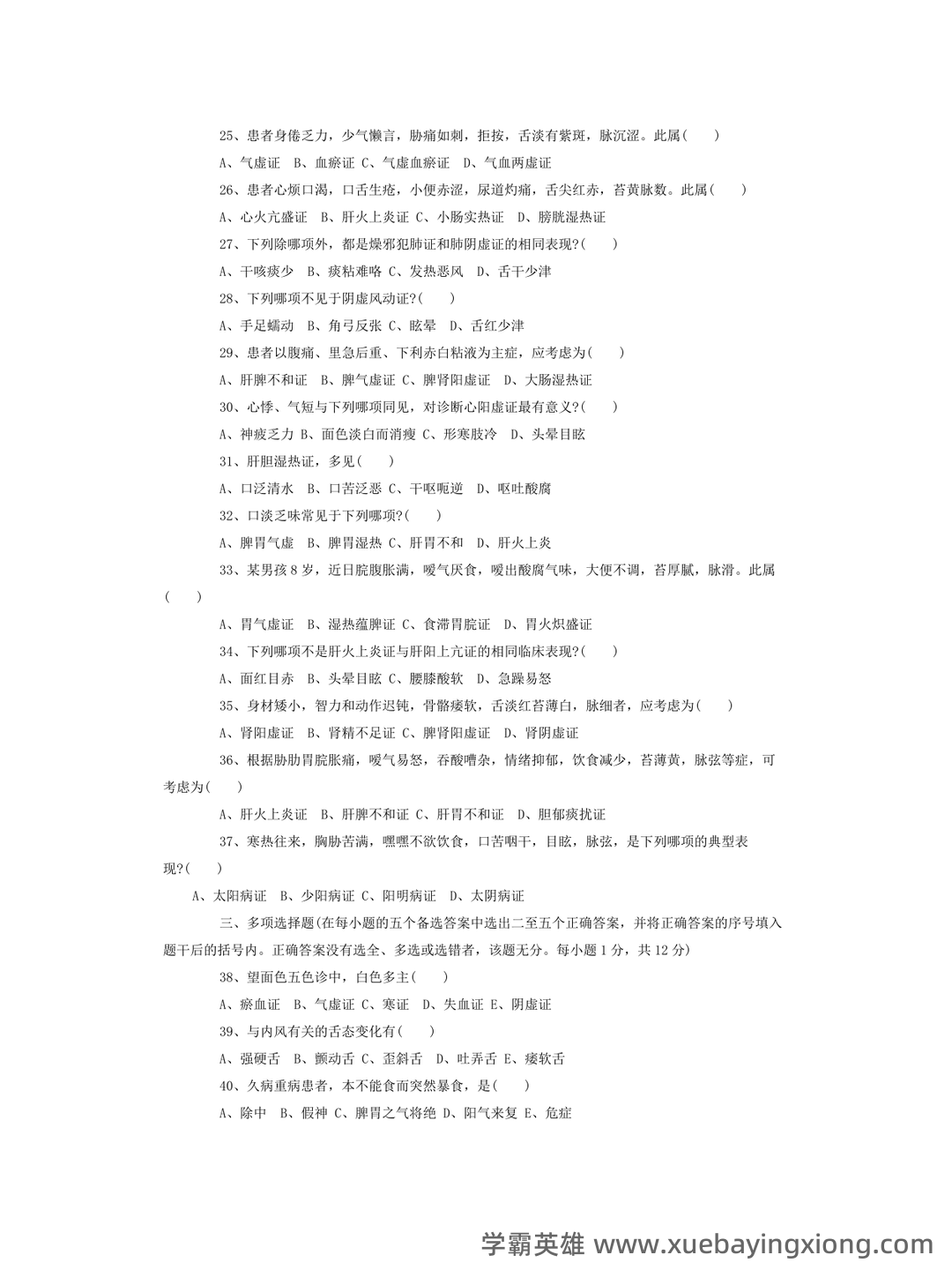

中医基础理论——中医诊断学完整笔记,精华收藏!中基必过 中医诊断学是中医诊断的核心,也是理解整个中医体系的关键。它并非简单的“看病”,而是通过对患者的整体情况进行辨别,找到病因,进而制定治疗方案。 掌握好中医诊断学,才能真正理解中医的精髓,才能在考试中轻松过关。 首先,我们要了解中医的“四大观案”:望、闻、问、切。望是主要方法,通过观察患者的脸色、形体、神情等,初步判断病情。闻是指通过嗅觉辨别患者的特殊气味,如秽臭、腥臭等,往往能反映出肝胆气滞的病机。 其次,问是诊断的重要环节,需要仔细询问患者的症状、病史、家族史等,从患者的语言和描述中获取关键信息。切则是通过脉诊和切诊相结合的方法,是诊断疾病最直接、最有效的方法。 脉诊是中医诊断的核心,根据脉象(频率、节律、强弱、性)判断脏腑功能失调。常见的脉象有弦脉、滑脉、沉脉、细脉、乱脉等,对应不同的病机。切诊则通过观察患者的舌象(舌质、舌色、舌苔)来辅助脉诊判断病情。 此外,中医诊断还注重辨证论治,即根据患者的具体情况进行辨别,从而找出病因,并采用相应的治疗方法。 掌握好这些基本原则,对于中医诊断学备考来说,无疑是最重要的。 记住,诊断的精髓在于对整体的把握,对病机本质的理解。祝你中基考试顺利!

展开

中医诊断学

2025-07-07

17次阅读

资料获取方式

温馨提示:登录学霸英雄官网后可获取更多大学生必备科目和考证等复习备考资料!