第 1 页 / 共 17 页

第 2 页 / 共 17 页

第 3 页 / 共 17 页

第 4 页 / 共 17 页

第 5 页 / 共 17 页

第 6 页 / 共 17 页

第 7 页 / 共 17 页

第 8 页 / 共 17 页

第 9 页 / 共 17 页

第 10 页 / 共 17 页

第 11 页 / 共 17 页

_第1页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 12 页 / 共 17 页

_第2页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 13 页 / 共 17 页

_第1页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 14 页 / 共 17 页

_第2页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 15 页 / 共 17 页

第 16 页 / 共 17 页

第 17 页 / 共 17 页

中医诊断学笔记(完整版)

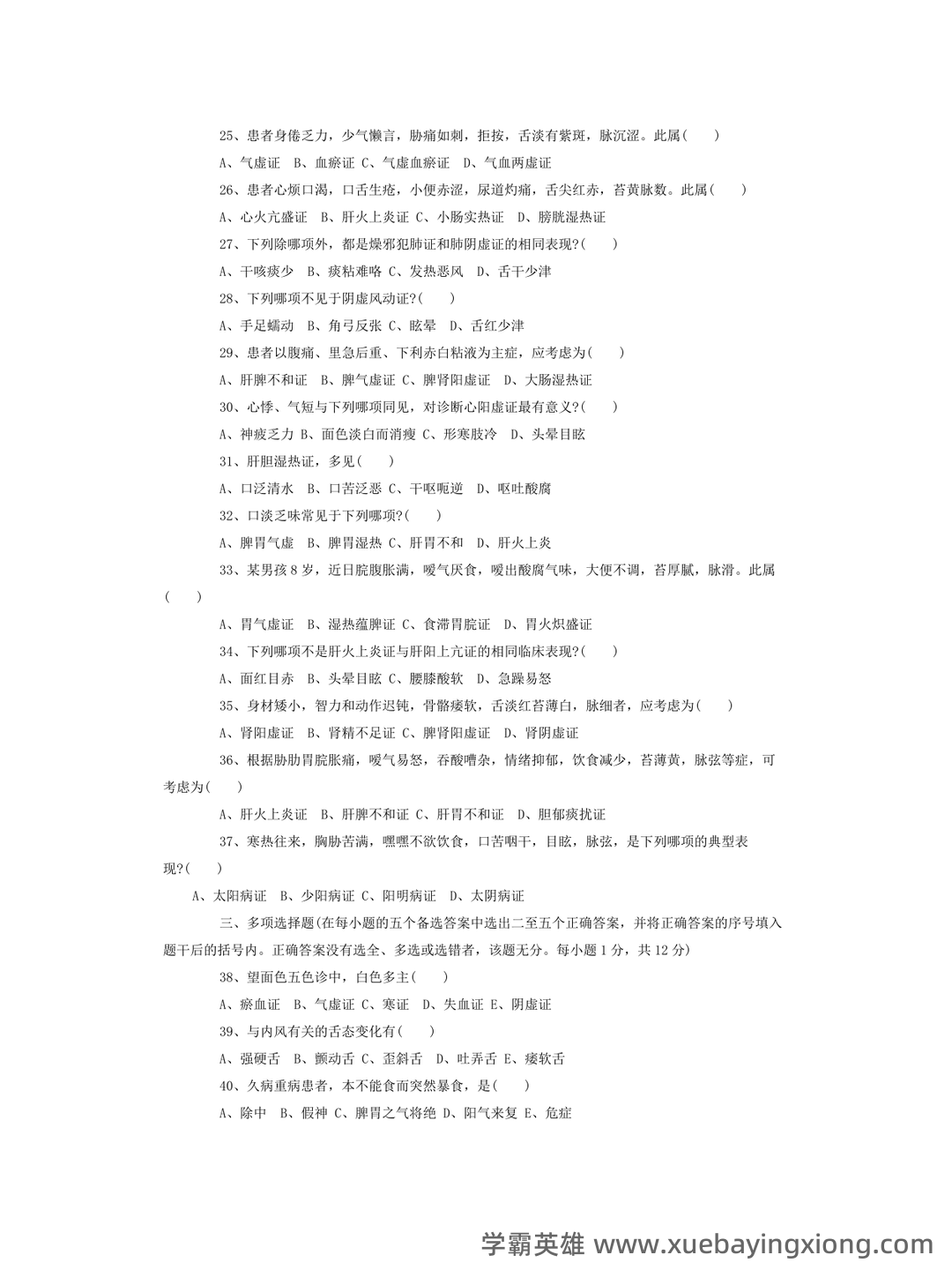

中医诊断学笔记(完整版) 中医诊断,说到底还是对人体信息收集与分析的过程。它远不是简单的症状描述,而是基于对“气”、“血”、“形”、“神”等要素的综合判断。 诊断学笔记的核心,始终围绕着中医诊断的四大方面展开——望、闻、问、切。 望,是诊断的第一步,也是最直观的。 观察患者的面色、神情、形态等,结合“神思于色,病邪于形”,判断疾病的性质和发展趋势。 例如,面色晦暗可能提示肝气郁结,面红寸口则可能暗示血瘀。 优秀的望识,需要长时间的临床积累和经验的沉淀。 闻,则通过对患者体表的特殊气味,判断疾病的性质。 “苦寒发,苦热倒,苦寒发,苦热倒,苦寒发,苦热倒”是辨证的经典指导。 例如,腥臭味可能表明风寒感冒,臭味则可能提示湿热内蕴。 问,是了解患者主诉、病史的关键。 通过询问患者的症状、疼痛部位、饮食起居等,可以获取更多关于患者身体状况的信息,并为后续的诊断提供依据。 “问病因,辨病根;问取穴,辨穴位”更是中医诊断的重要原则。 切,即脉诊和切诊。脉诊是中医诊断中最重要的手段之一,通过对患者脉搏的形态、频率、节律等进行分析,可以判断脏腑的盛衰、气血的运行情况,以及疾病的性质。 切诊则包括对患者的舌苔、形态等进行观察,同样能够提供重要的诊断信息。 总而言之,中医诊断学并非一蹴而就的,它是一门需要不断学习、实践和总结的学问。 只有深入理解中医诊断的理论体系,并将其运用到实际的临床工作中,才能真正掌握中医诊断的精髓。

展开

中医诊断学

2025-07-07

13次阅读

资料获取方式

温馨提示:登录学霸英雄官网后可获取更多大学生必备科目和考证等复习备考资料!