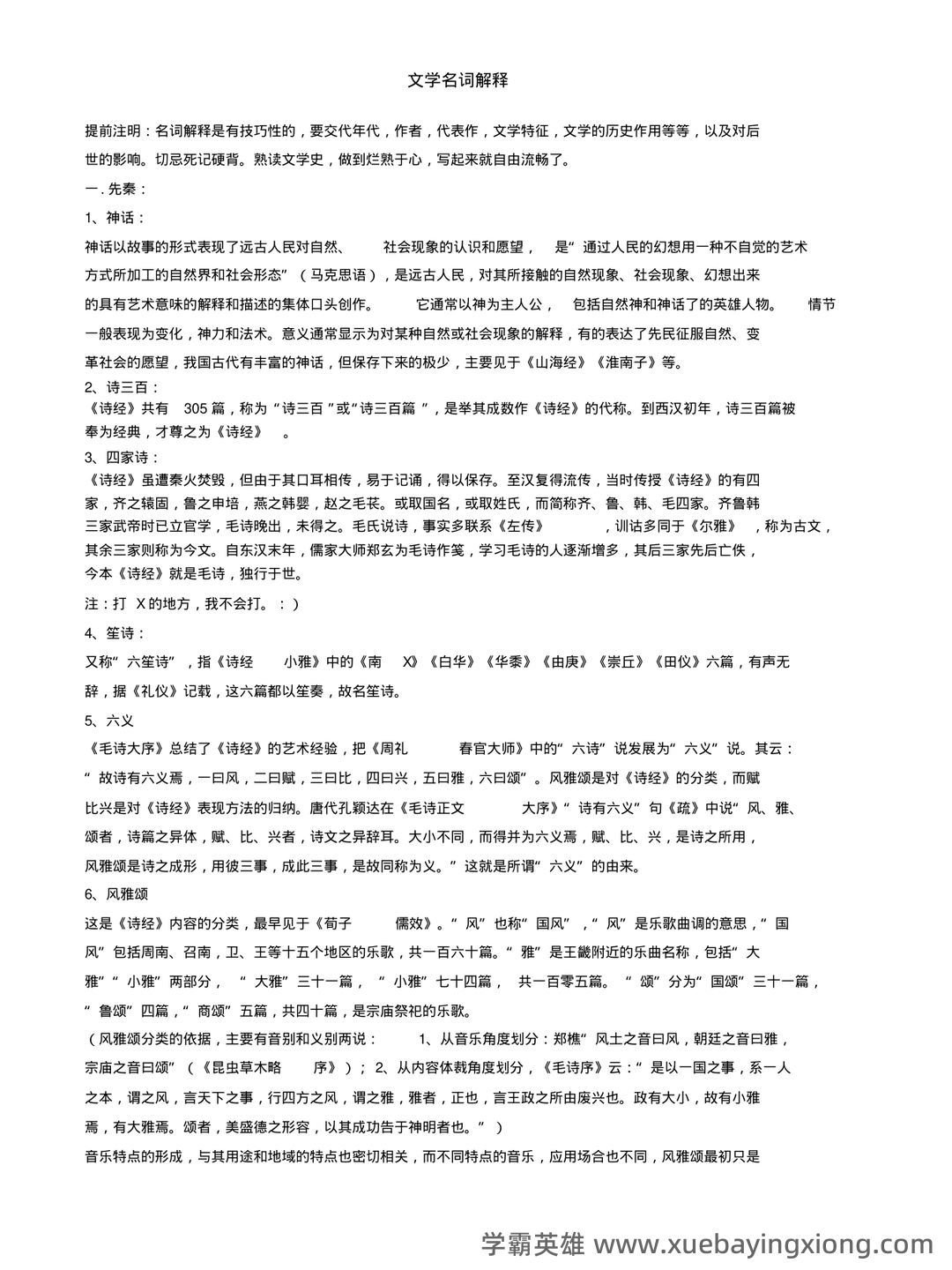

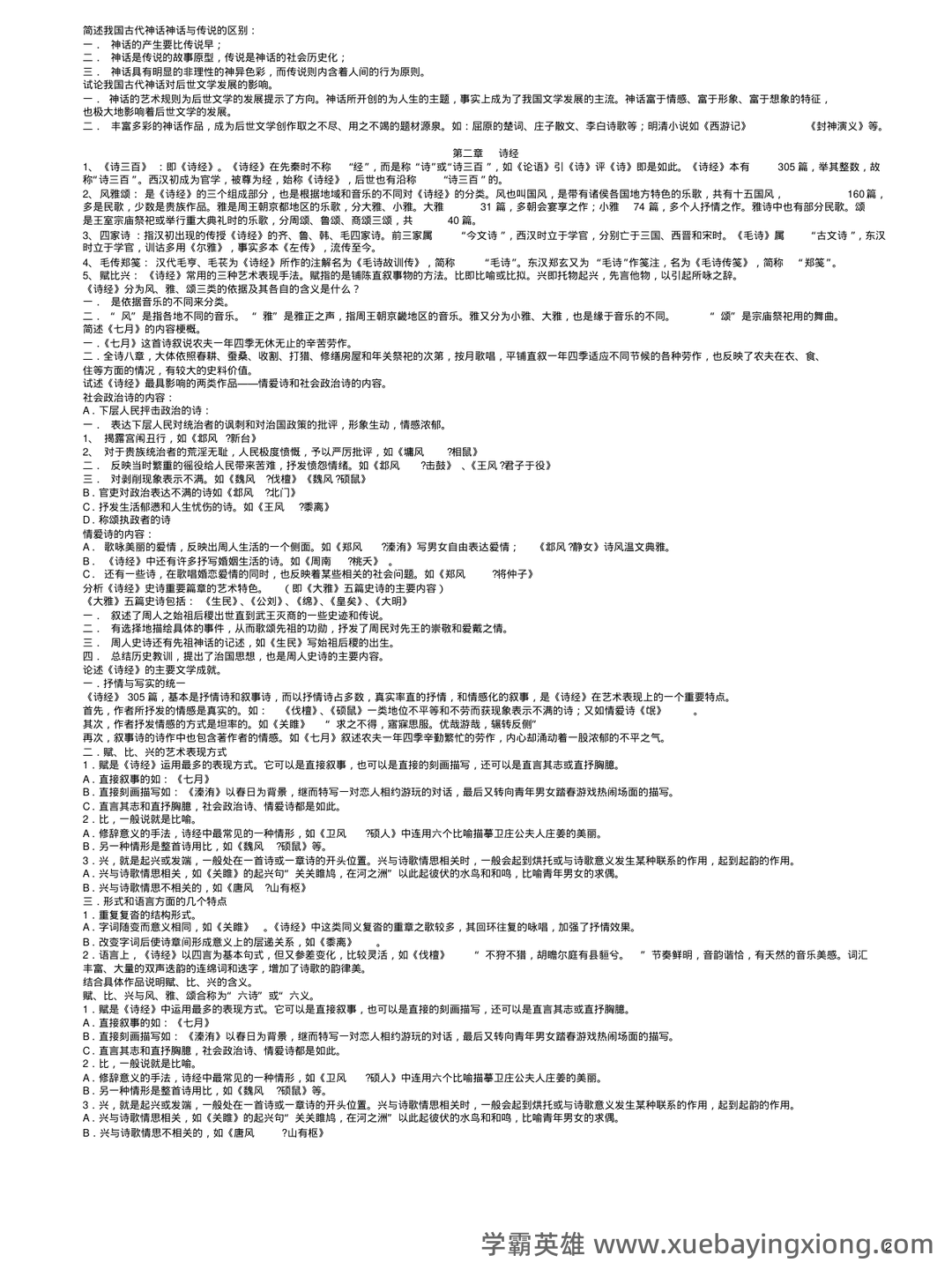

第 1 页 / 共 11 页

第 2 页 / 共 11 页

第 3 页 / 共 11 页

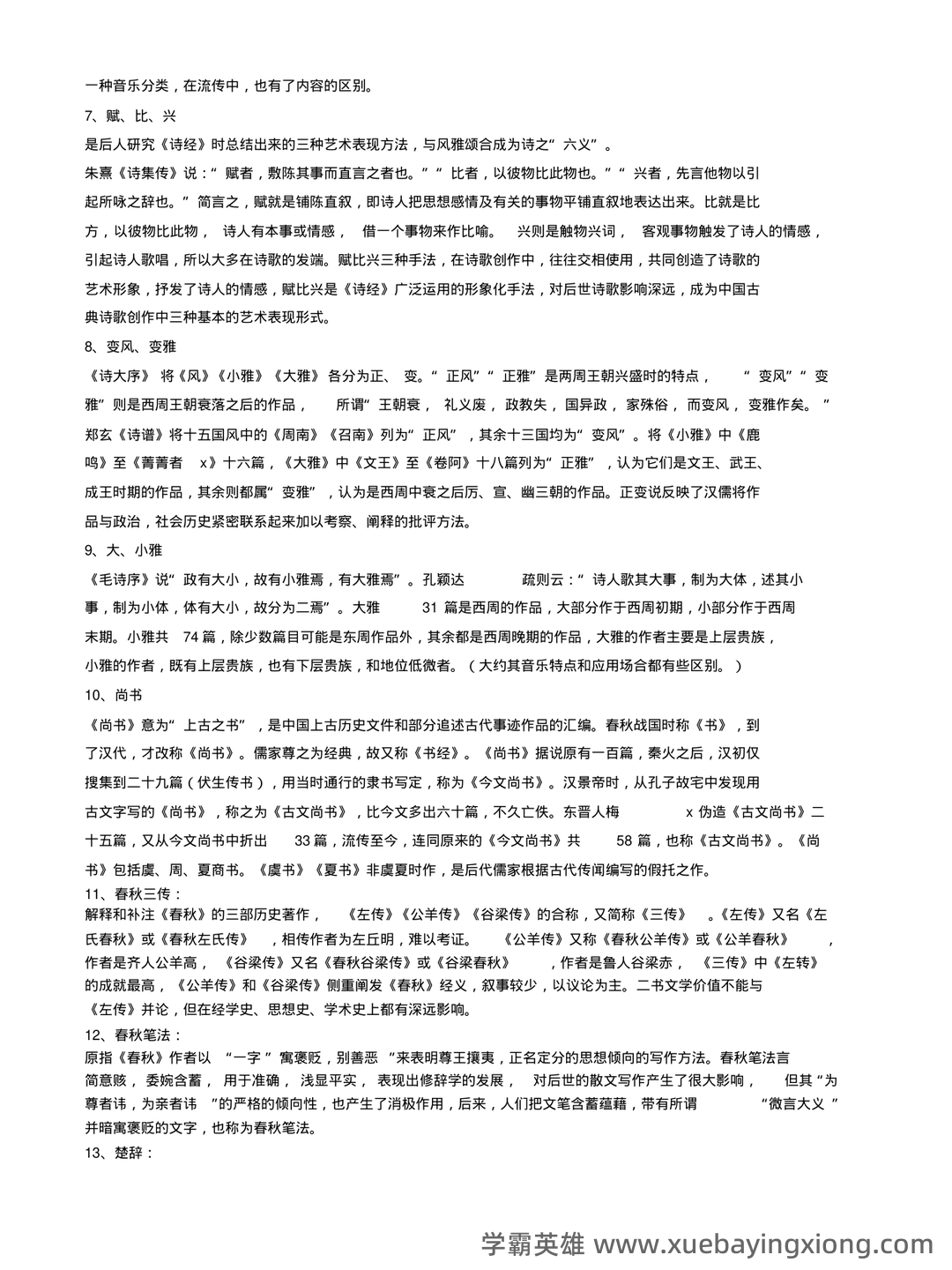

第 4 页 / 共 11 页

第 5 页 / 共 11 页

第 6 页 / 共 11 页

第 7 页 / 共 11 页

第 8 页 / 共 11 页

第 9 页 / 共 11 页

_第1页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 10 页 / 共 11 页

_第2页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 11 页 / 共 11 页

如何评价法新社暗黑滤镜下的《帝国的隐忍》组图?——基于中国古代文学史的视角

如何评价法新社暗黑滤镜下的《帝国的隐忍》组图?——基于中国古代文学史的视角 《帝国的隐忍》,这部电影,以其压抑的氛围和对权力斗争的刻画而备受关注。然而,当法新社以一种“暗黑滤镜”的方式呈现这部电影的组图时,便引发了一番争议。这种争议背后,如果我们从中国古代文学史的角度审视,或许能找到更深层次的理解。 古代文学中,“隐忍”并非单纯的压抑,而是某种深度的艺术表现手法。例如,《三国演义》中诸葛亮的“草船借箭”、“空城计”都充满了战略隐忍,并非简单的消极抵抗,而是基于对敌情和自身力量的精准评估,以及对人性的洞察。这种“忍”并非无动于衷,而是以一种独特的策略来达到目的。 而法新社的“暗黑滤镜”,恰恰是对这种“隐忍”的过度解读。一种过分强调负面情绪和紧张氛围的呈现,反而让影片的艺术价值被扭曲。如同某些古代文学作品中对战争的描写,并非为了宣扬残酷,而是为了揭示战争的荒谬和人性的弱点。 “暗黑滤镜”的运用,可能反映了当下西方媒体的叙事倾向——过度强调冲突和负面信息。这与中国古代文学史中“阴阳怪气”、“伏笔”等手法有相似之处,都旨在引发读者思考。但这种思考的起点,应该是对作品本身的理解,而非预设某种特定的解读。 最终,对《帝国的隐忍》组图的评价,应该基于对作品本身内容的充分理解,而非被特定媒体的叙事视角所左右。我们应警惕过度解读,回归作品的本真,并以更开放和多元的视角去欣赏和思考。

展开

中国古代文学史

2025-08-06

14次阅读

资料获取方式

温馨提示:登录学霸英雄官网后可获取更多大学生必备科目和考证等复习备考资料!