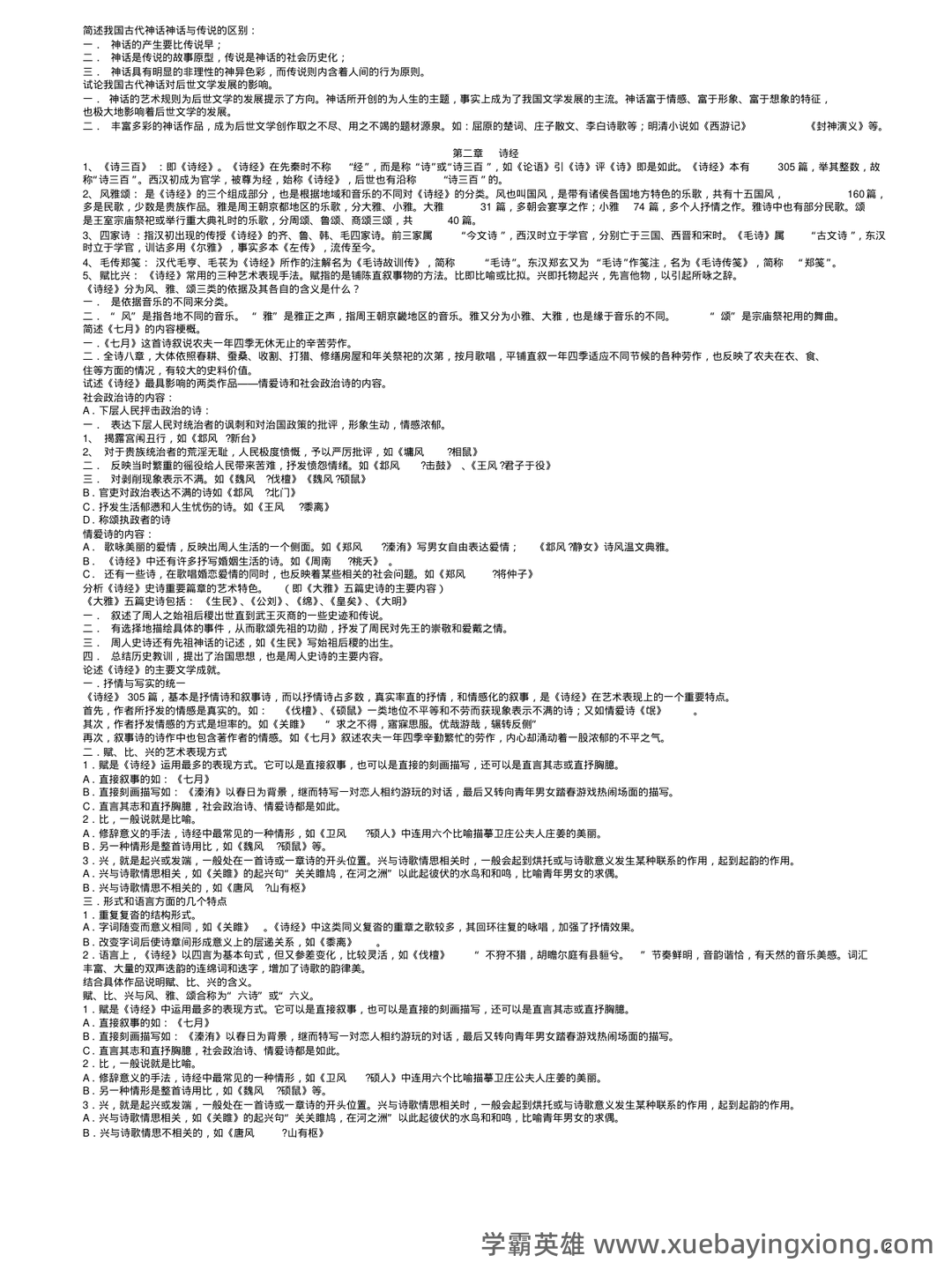

第 1 页 / 共 11 页

第 2 页 / 共 11 页

第 3 页 / 共 11 页

第 4 页 / 共 11 页

第 5 页 / 共 11 页

第 6 页 / 共 11 页

第 7 页 / 共 11 页

第 8 页 / 共 11 页

第 9 页 / 共 11 页

_第1页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 10 页 / 共 11 页

_第2页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 11 页 / 共 11 页

如何评价法新社暗黑滤镜下的《帝国的隐忍》组图——解读中国古代文学史

如何评价法新社暗黑滤镜下的《帝国的隐忍》组图——解读中国古代文学史 《帝国的隐忍》,这部由徐则臣编撰的《旧事录》的续编,本身就蕴含着中国古代文学史上的重要变革——从传统的、以史官回忆为主的叙事方式,转向了更注重个人经验、情感和对政治事件的批判性解读。 然而,近日法新社发布的组图,以其“暗黑滤镜”式的处理方式,让这本重要的史学著作再次引发了热议,也为我们重新审视中国古代文学史提供了新的视角。 “暗黑滤镜”的运用,无疑是对《帝国的隐忍》中那些充满争议的篇章——如对唐玄宗李治的描写,以及对当时政治生态的解读——进行了极端的演绎。这与传统中国古代文学史的叙事模式形成了鲜明对比。在传统的中国古代文学作品中,如《史记》、《汉书》等,叙事常常是客观、冷静的,旨在记录历史的真相,并从中汲取教训。 但《帝国的隐忍》的作者徐则臣,并非如此。他敢于打破传统,以一种充满个人情感和批判性的口吻,来讲述那些“隐忍”的帝王故事。这种“主观性”的叙事,是当时中国古代文学史上的创新尝试,也反映了当时社会动荡和政治变革的背景下,人们对历史的重新审视和解读。 这种“暗黑滤镜”的运用,或许是对《帝国的隐忍》本身的一种误读,但也正是这种对比,让人们更加深刻地认识到中国古代文学史上的复杂性和多样性。它提醒我们,任何一种解读都受到时代、作者、个人经历等因素的影响,而对历史的理解,永远都无法完全脱离语境。

展开

中国古代文学史

2025-08-06

14次阅读

资料获取方式

温馨提示:登录学霸英雄官网后可获取更多大学生必备科目和考证等复习备考资料!