第 1 页 / 共 17 页

第 2 页 / 共 17 页

第 3 页 / 共 17 页

第 4 页 / 共 17 页

第 5 页 / 共 17 页

第 6 页 / 共 17 页

第 7 页 / 共 17 页

第 8 页 / 共 17 页

第 9 页 / 共 17 页

第 10 页 / 共 17 页

第 11 页 / 共 17 页

第 12 页 / 共 17 页

第 13 页 / 共 17 页

第 14 页 / 共 17 页

第 15 页 / 共 17 页

第 16 页 / 共 17 页

第 17 页 / 共 17 页

如何评价法新社暗黑滤镜下的《帝国的隐忍》组图——解读中国古代文学

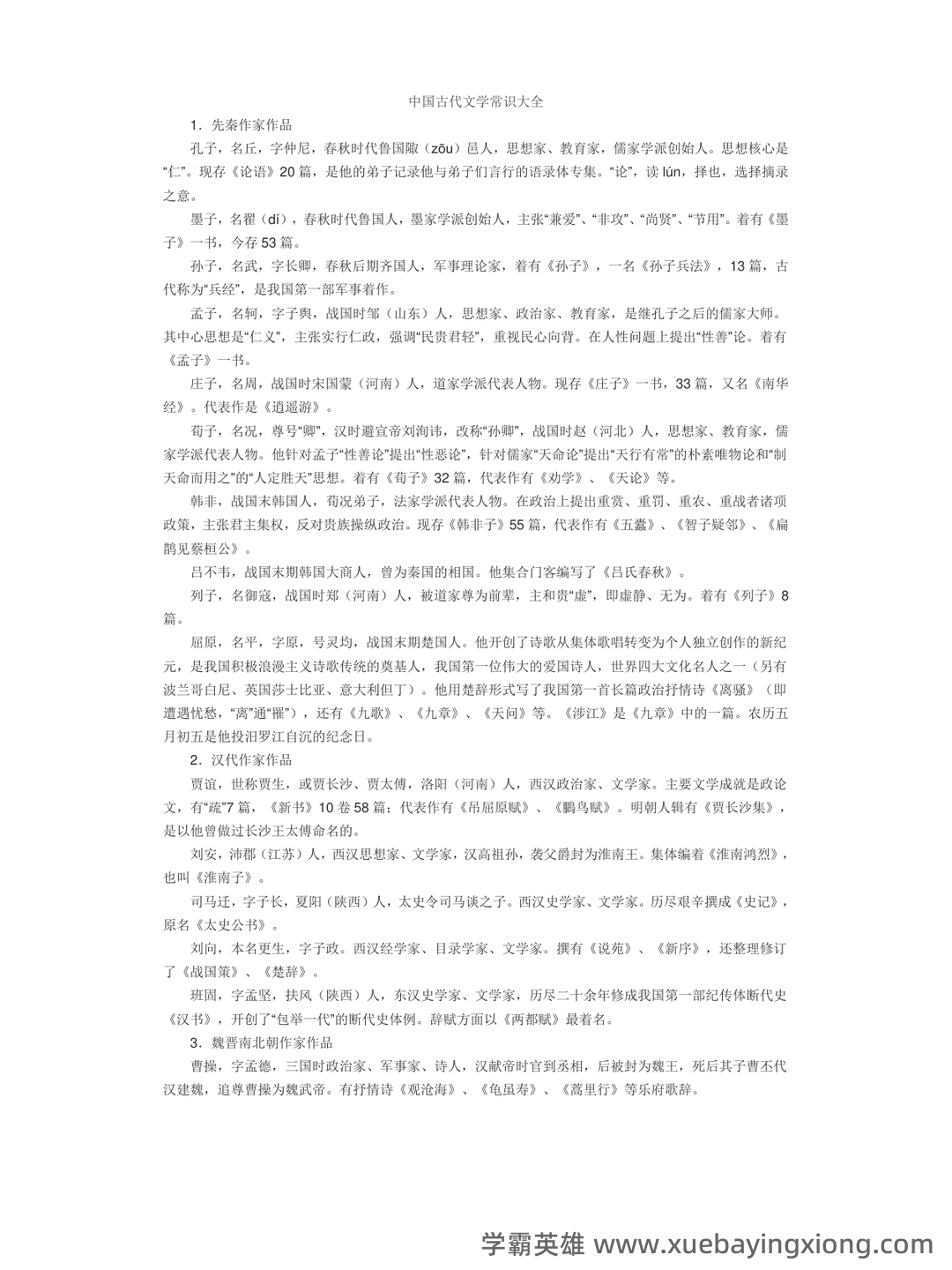

如何评价法新社暗黑滤镜下的《帝国的隐忍》组图——解读中国古代文学 《帝国的隐忍》这部电影,讲述了秦始皇统一六国的故事,在视觉呈现上引发了广泛争议。尤其是在法新社发布的组图被赋予了“暗黑滤镜”处理后,其对影片的解读更是激起了热议。从中国古代文学的角度审视,这种呈现方式是否恰当? 在中国古代文学中,“隐忍”并非单纯的“阴谋诡计”,而是贯穿于政治、战争、甚至个人情感中的重要主题。在《史记》、《左传》等经典文献中,帝王的隐忍,往往源于对天下大势的深刻洞察,对人才的信任,以及对自身力量的审慎评估。这种隐忍,并非是弱者的自欺欺人,而是体现了一种高明的策略和权谋。 法新社的“暗黑滤镜”,无疑强化了影片的负面色彩,将帝王的隐忍解读为冷酷无情,甚至带上了战争的残酷。然而,如果对照中国古代文学的解读,我们或许能看到更为 nuanced 的理解。 例如,在《史记·秦始皇本纪》中,秦始皇统一六国的过程中,他充分利用了诸侯之间的矛盾,并用严刑峻法来巩固自己的统治,这在某种程度上可以被解读为一种“隐忍”的策略,旨在最大程度地减少潜在的威胁,保障国家的稳定。 总而言之,如何评价艺术作品,必然受到文化背景的影响。《帝国的隐忍》组图的呈现方式,虽然在视觉上颇具冲击力,但对中国古代文学的理解,需要更加深入和多元,不能简单地将其归结为“暗黑”或“负面”。

展开

中国古代文学

2025-08-06

10次阅读

资料获取方式

温馨提示:登录学霸英雄官网后可获取更多大学生必备科目和考证等复习备考资料!