第 1 页 / 共 17 页

第 2 页 / 共 17 页

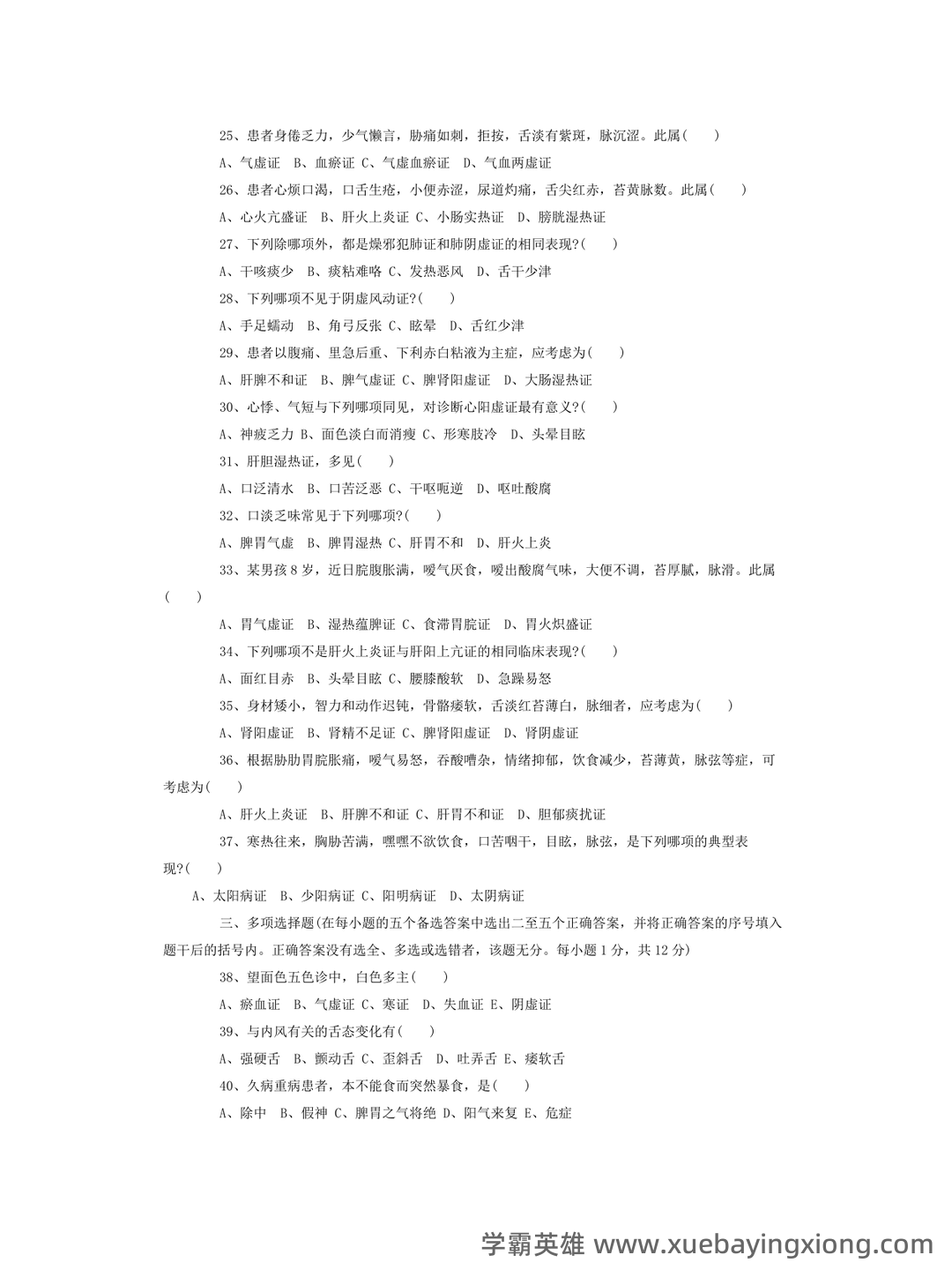

第 3 页 / 共 17 页

第 4 页 / 共 17 页

第 5 页 / 共 17 页

第 6 页 / 共 17 页

第 7 页 / 共 17 页

第 8 页 / 共 17 页

第 9 页 / 共 17 页

第 10 页 / 共 17 页

第 11 页 / 共 17 页

_第1页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 12 页 / 共 17 页

_第2页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 13 页 / 共 17 页

_第1页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 14 页 / 共 17 页

_第2页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 15 页 / 共 17 页

第 16 页 / 共 17 页

第 17 页 / 共 17 页

中医诊断学重点总结-20250105175841.pdf

中医诊断学重点总结-20250105175841.pdf 中医诊断,根基在于望闻问切,是传统医学的核心。想要真正掌握中医诊断的精髓,就必须深入理解其根本原则。正如中医诊断学所强调的,诊断并非简单地描述症状,而是要把握人体整体的“气”、“血”、“形”、“神”的运行状态,建立“形证”和“气证”的诊断体系。 “望”是辨别疾病的最初手段,通过观察病人的面色、神情、形态等,可以初步判断疾病的性质和程度。比如,面色晦暗可能提示肝气郁结,面红唇紫则可能是血瘀的表现。 “闻”则关注病人的声音、呼吸等,能够反映体内的阴阳失衡。 “问”环节至关重要,需要仔细询问病人的主诉、既往病史、家族史等,尽可能详细地了解患者的感受和体验,才能找到疾病的线索。而“切”,即脉诊,则是中医诊断中最为精细的环节。 脉诊是辨别病人的“气血”运行状态的关键。不同的脉象对应着不同的证型,例如,细脉则可能提示虚弱,脉濡则提示水饮,脉结则提示寒凝。 当然,中医诊断是一个综合性的过程,需要将“望、闻、问、切”的四诊结合起来,才能得出准确的诊断。 熟练掌握中医诊断学理论,并结合临床实践,才能真正提升中医诊断水平,为患者提供更精准的治疗方案。 最终目标是“证得”,即通过诊断找到疾病的本质,从而对症下药,达到治愈的目的。

展开

中医诊断学

2025-08-06

11次阅读

资料获取方式

温馨提示:登录学霸英雄官网后可获取更多大学生必备科目和考证等复习备考资料!