第 1 页 / 共 17 页

第 2 页 / 共 17 页

第 3 页 / 共 17 页

第 4 页 / 共 17 页

第 5 页 / 共 17 页

第 6 页 / 共 17 页

第 7 页 / 共 17 页

第 8 页 / 共 17 页

第 9 页 / 共 17 页

第 10 页 / 共 17 页

第 11 页 / 共 17 页

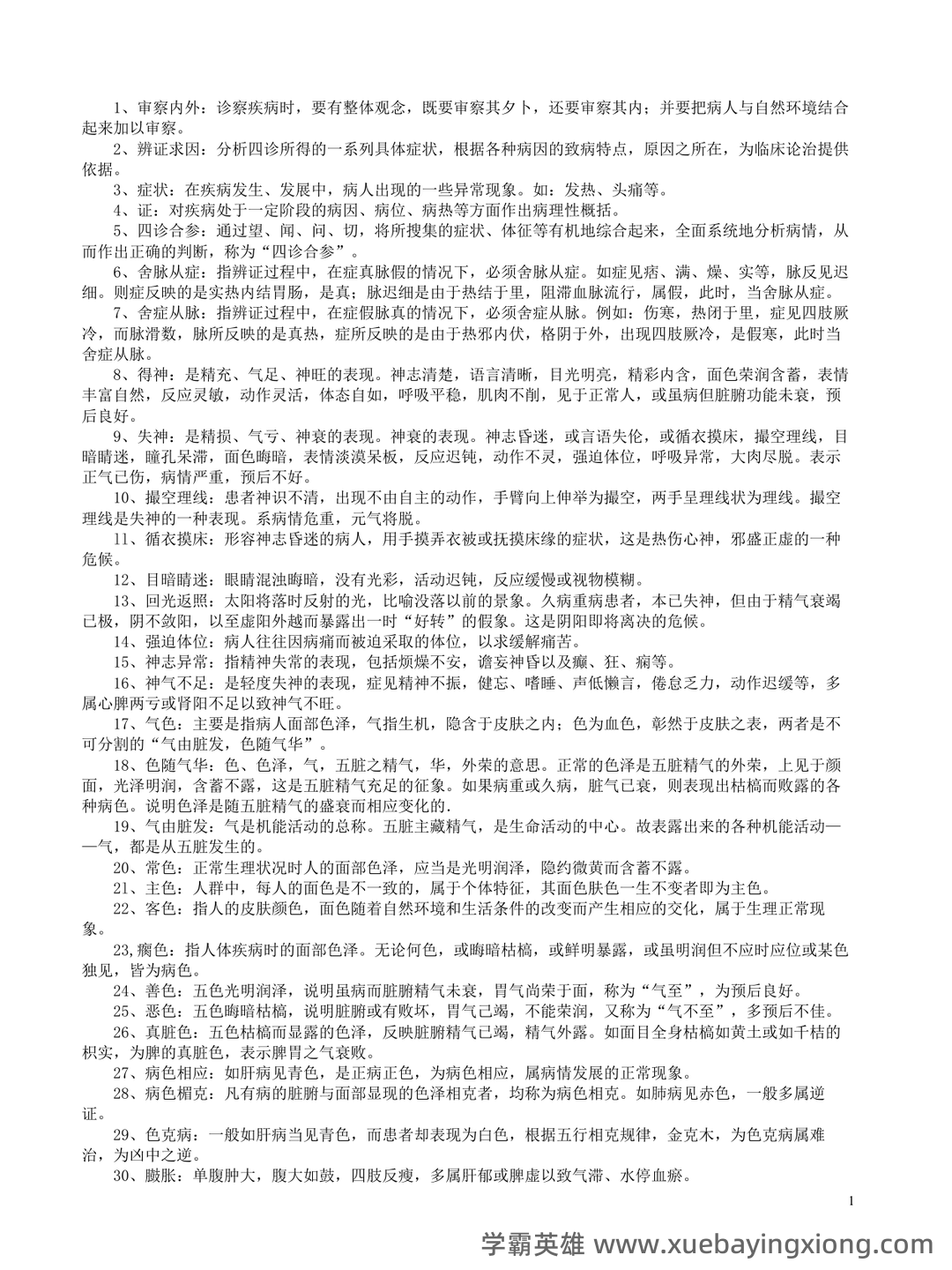

_第1页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 12 页 / 共 17 页

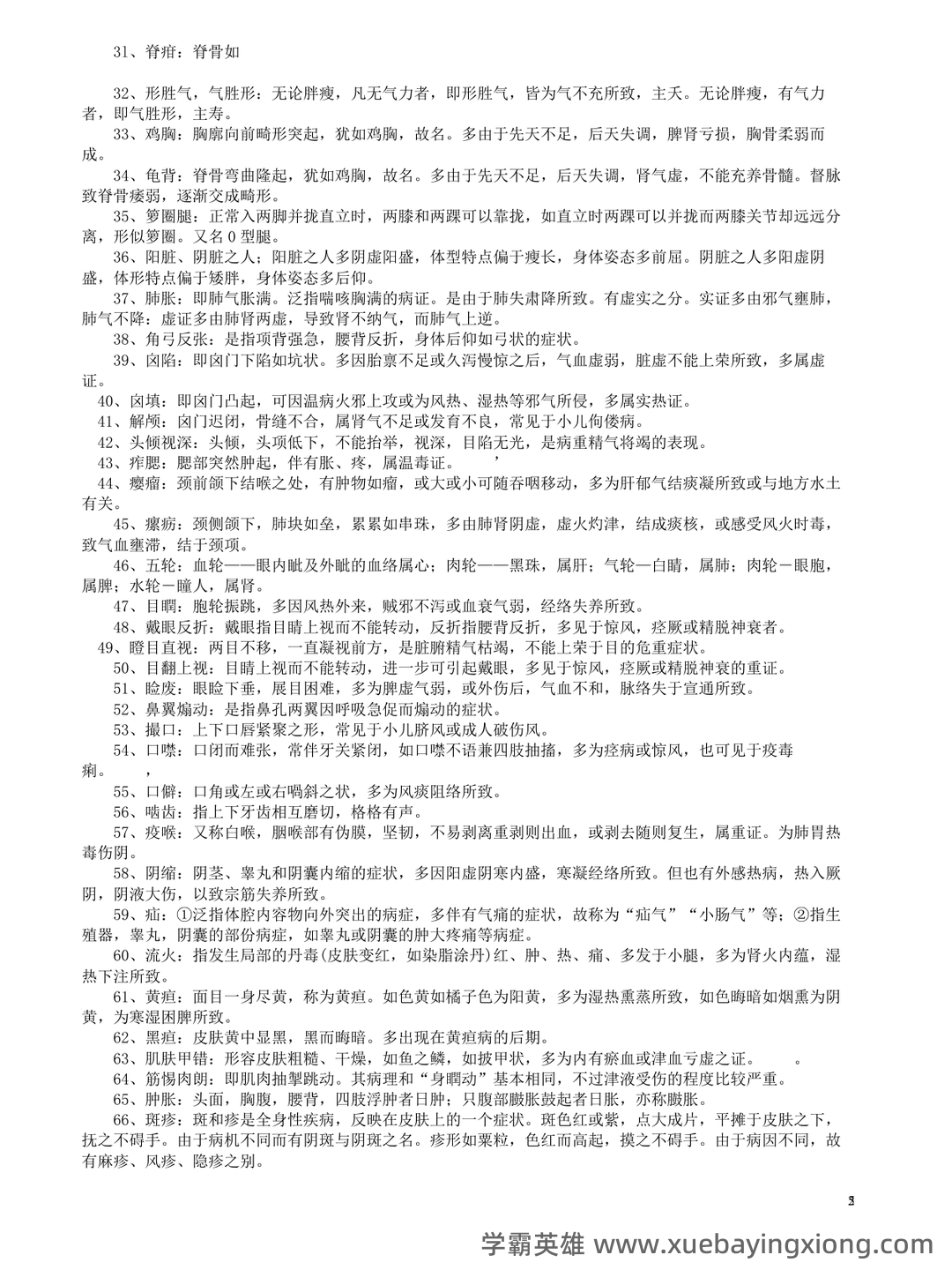

_第2页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 13 页 / 共 17 页

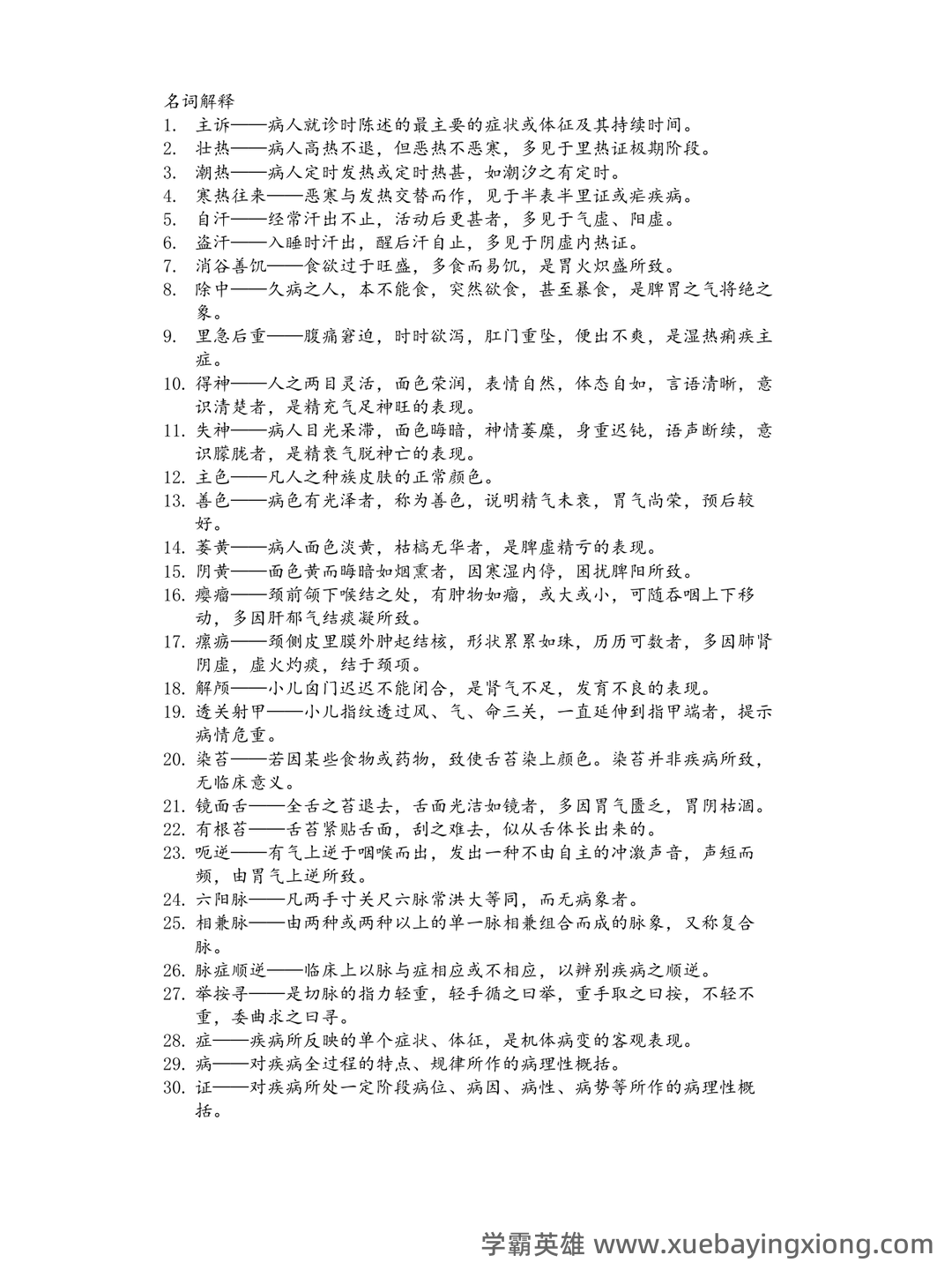

_第1页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 14 页 / 共 17 页

_第2页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 15 页 / 共 17 页

第 16 页 / 共 17 页

第 17 页 / 共 17 页

中医诊断学,看这一篇就够了!(附51页最全表格笔记) _ 原料技术 _ 社区 _ 小桔灯网 _ 体外诊断新媒体

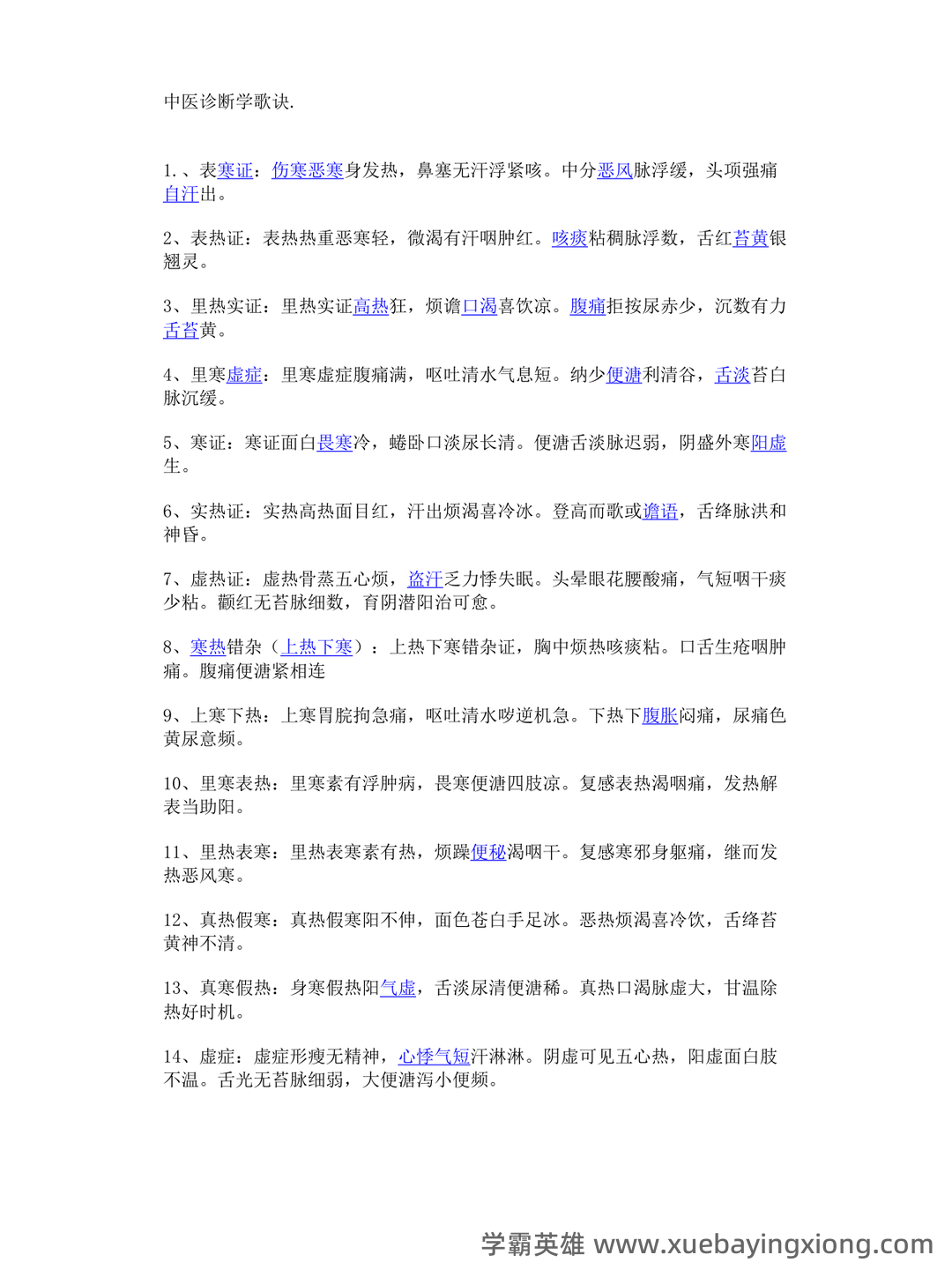

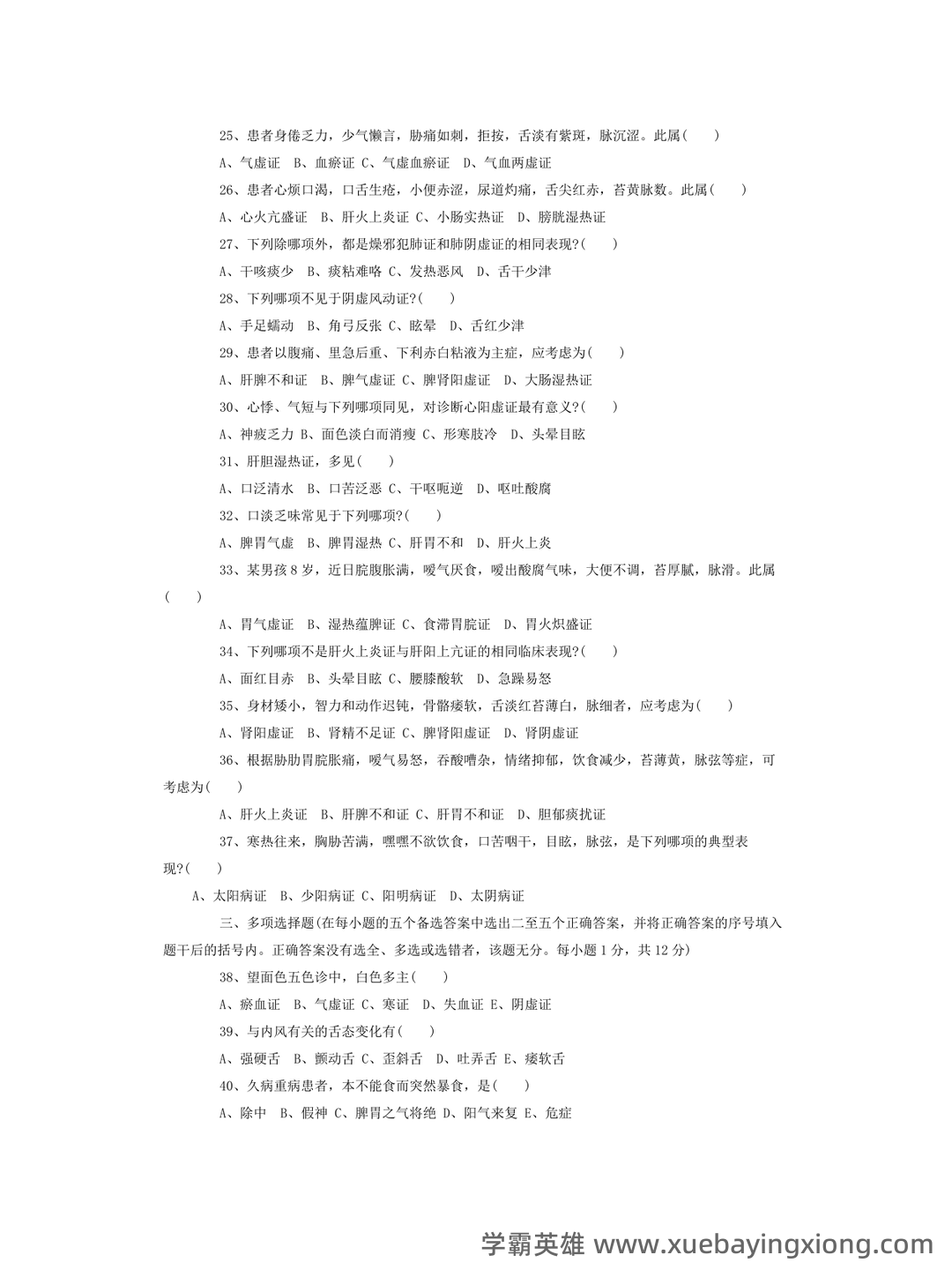

中医诊断学,看这一篇就够了!(附51页最全表格笔记) 中医诊断学,看似古老,实则蕴含着精妙的逻辑和深刻的规律。这门学问的核心,在于通过对患者的症状、舌象、脉象等信息的综合分析,找到病因,从而对症下药。 掌握中医诊断学的关键,就是理解其诊断体系的构建——望、闻、问、切。 “望”是观察,包括观察患者的面色、神色、形态等,以判断其整体情况。“闻”是嗅闻,如嗅闻患者的尿、便等,判断其病症。“问”是询问,详细了解患者的主诉、既往史、个人情况等。“切”是探诊,即体表和体内的检查。 这一切都指向最终的目标:准确判断患者的证型。 51页的笔记,正是为了帮助你更好地理解这些核心要素。表格形式清晰地呈现了不同证型下的脉象、舌象、症状等对应关系。 例如,辨别心证时,需要关注脉象的“细弱”和舌质的“淡白”,同时结合患者主诉,才能做出准确判断。 中医诊断学并非死记硬背,而是理解其背后的原理。 脉象、舌象的判断,实际上是对人体生理机能的敏感感知。 学习过程中,切记多加实践,多结合临床案例,才能真正掌握这门古老的艺术。 这些表格笔记,绝不是简单的知识堆砌,而是对中医诊断学核心思想的凝练提炼。 希望通过这份资源,能帮助你快速掌握中医诊断学的基本知识,为未来的学习和实践打下坚实的基础。 祝你学习顺利!

展开

中医诊断学

2025-08-06

12次阅读

资料获取方式

温馨提示:登录学霸英雄官网后可获取更多大学生必备科目和考证等复习备考资料!