第 1 页 / 共 17 页

第 2 页 / 共 17 页

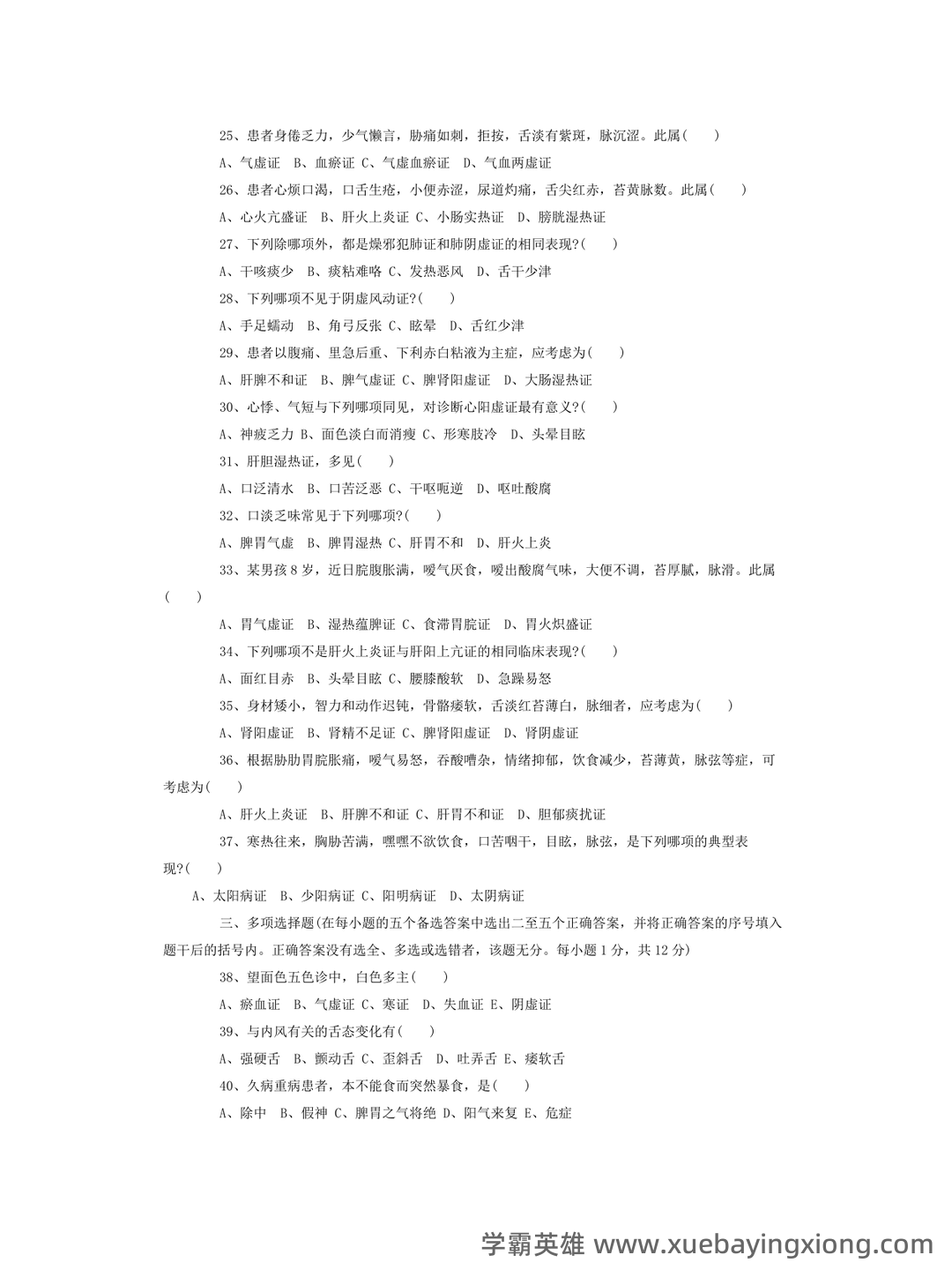

第 3 页 / 共 17 页

第 4 页 / 共 17 页

第 5 页 / 共 17 页

第 6 页 / 共 17 页

第 7 页 / 共 17 页

第 8 页 / 共 17 页

第 9 页 / 共 17 页

第 10 页 / 共 17 页

第 11 页 / 共 17 页

_第1页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 12 页 / 共 17 页

_第2页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 13 页 / 共 17 页

_第1页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 14 页 / 共 17 页

_第2页_学霸英雄_www.xuebayingxiong.com.png)

第 15 页 / 共 17 页

第 16 页 / 共 17 页

第 17 页 / 共 17 页

中医诊断学复习笔记 - 搜索

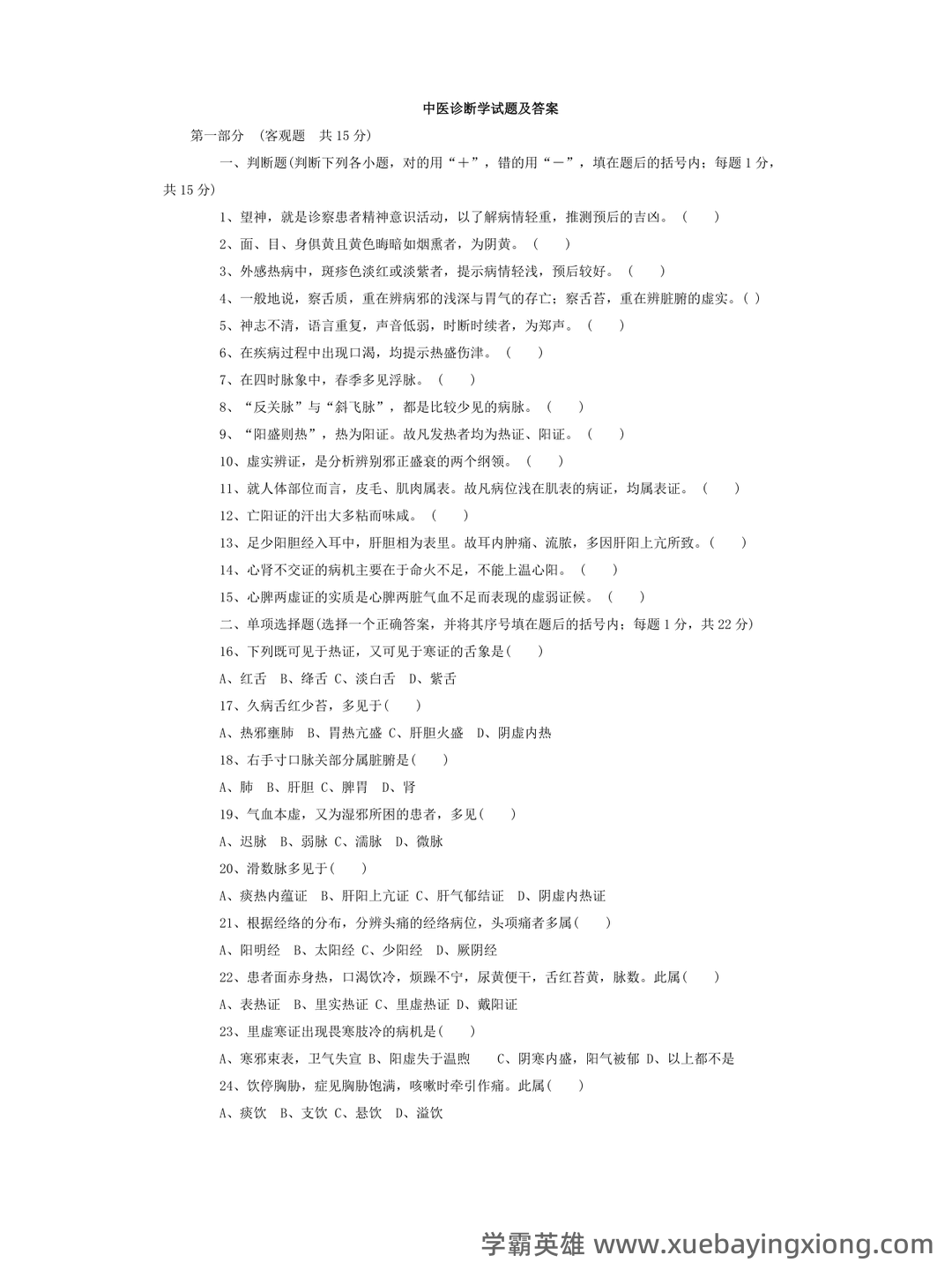

中医诊断学复习笔记 - 搜索 中医诊断,核心在于“辨证”,理解病机、病因、病症,然后对症下药。 传统的中医诊断学,如同一位经验丰富的侦探,通过一系列的“搜集证据”来拼凑出患者的真实情况。 “搜索”这个词,很好地概括了我们诊断过程中的关键:不走捷径,深入挖掘。 首先是望诊。 观察患者的面色、神情、形态,这些细微的改变往往是病情的早期信号。“面色”,比如面红、面黄、面青,可以反映脏腑的功能失调。“神形”则更侧重于观察患者的精神状态和体态,判断其心境、气血的盛衰。 望诊并非单纯的视觉观察,而是需要通过“搜集”这些生理信息,建立初步判断。 其次是听诊。 听取患者的咳嗽、哮鸣、腹部气鸣等声音,往往能揭示病情。 比如,干咳的患者可能提示肺阴虚,而湿痰的患者则提示脾肺阳虚。 “搜集”这些声音的频率、强度、性质,对诊断至关重要。 还要重视问诊。 充分了解患者的主诉、病史、伴随症状,是诊断的基础。“搜集”患者的详细信息,包括饮食、睡眠、情绪等,能帮助我们更全面地把握病情。 最后是脉诊。 脉象的形态、频率、节律等,反映了脏腑气血的盛衰。 脉诊需要“搜集”患者脉搏的各种特征,并结合其他诊疗方法进行综合判断。 诊断学中,每一个“搜集”的环节都至关重要,它们共同构成了中医诊断的强大力量。

展开

中医诊断学

2025-08-06

11次阅读

资料获取方式

温馨提示:登录学霸英雄官网后可获取更多大学生必备科目和考证等复习备考资料!